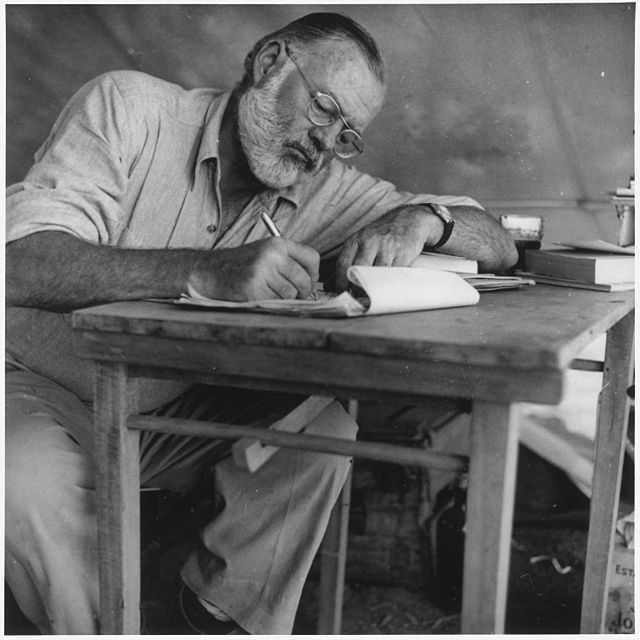

ヘミングウェイの恋愛観に迫る|“戦場の作家”が追い求めた愛とは?

彼の人生は、ウイスキーと煙草の匂いが染み込んだ一冊の長編小説のようだった。

アーネスト・ヘミングウェイ。

銃とタイプライターを両手に、戦争と時代の荒波を生き抜き、20世紀文学に新しい文体と魂を刻んだ男。

『日はまた昇る』『武器よさらば』『誰がために鐘は鳴る』——

彼の物語には、死と愛、孤独と誇り、そして人間の“生き抜く美学”が流れている。

だが、彼が最も激しく、最も危うく闘ったのは、愛した女たちとの間に燃え上がった感情の渦の中だった。

四度の結婚と幾度もの恋。

そのすべてが、彼の作品と生き方をかたちづくった。

本記事では、そんなヘミングウェイの“恋愛観”に光を当て、愛と孤独のあいだで生きた男の心の航路をたどっていく。

少年時代の微熱

森の中で芽生えた淡い情熱

1899年、アメリカ中西部イリノイ州オークパーク。

医師の父と音楽教師の母のもとに生まれたヘミングウェイは、厳格な家庭に育ちながらも、自然と芸術の両方に囲まれて幼少期を過ごした。

父に連れられてミシガン州の森や湖へ出かけ、釣りや狩りを覚え、自然の静けさの中で、心の奥にある感受性を少しずつ磨いていった。

そんな彼に、初めて“恋”が訪れたのは12歳の夏。

まだ銃より釣竿の方に夢中だった頃、ミシガンの湖畔でのことだった。

ボーイスカウトの活動中に出会った年上の少女、シルヴィア。

彼女の三つ編みと笑顔、木陰で囁かれた詩のような声に、ヘミングウェイはどうしようもなく惹かれた。

彼は釣り竿を置き、木の幹にもたれて彼女と星を見上げた。

夜風は甘く、彼女の笑い声は葉のさざめきに混ざって消えていった。

まだキスも知らぬ年頃だったが、そのときのときめきと切なさは、のちの彼の小説に幾度も影を落とすことになる。

夏の終わり、シルヴィアは都会へ帰っていった。何も起きなかった。だが、何も起きなかったことが、彼にとって何より強烈な記憶として残った。

それは、手の届かなかった初恋の、透明な痛みだった。

自然というもう一つの初恋

また、彼が少年時代に親しんだもう一つの恋は「自然」だった。

父親から教わった狩猟と釣りは、彼の中で感情の表現手段でもあった。

動物の息づかい、湖面のゆらぎ、森の静寂。

そこにこそ彼は、言葉よりも確かな「愛」のかたちを見ていたのかもしれない。

この自然との密やかな交感は、後年彼の作品に流れる根底のリズム——寡黙な情熱、命のはかなさ、そして孤独の美しさ——に結びついていく。

その経験は、彼にとって恋がどれだけ残酷で、

美しいものかを教えてくれた最初のレッスンだった。

戦火のなかで芽吹いた恋

軍服と白衣のロマンス

第一次世界大戦。19歳のヘミングウェイは、赤十字の救急車運転手としてイタリア戦線に赴いた。

爆撃により両足を負傷し、ミラノの病院に搬送された彼を迎えたのが、7歳年上の看護師、アグネス・フォン・クロウスキーだった。

26歳の彼女は、気品と献身を併せ持つ、クラシックな美しさを湛えた女性だった。

ベッドに横たわる若き日のヘミングウェイは、白衣の奥に天使を見た。

彼女の手が包帯を巻くたびに、彼の心もまた、知らず知らずのうちにほどかれていった。

二人は夜ごとに詩を語り合い、未来の話をした。

病室の薄暗がりに満ちていたのは、砲弾ではなく、囁き声と心音だった。

ヘミングウェイは、彼女と結婚することを本気で考えていた。手紙には

「君のいない世界は灰色だ」

と記し、彼女もまた

「あなたといると、すべてが静かになる」

と返していた。

しかし、戦争は彼らを結びつけたと同時に、引き裂いた。戦争が終わる頃、アグネスは彼に別れの手紙を送り、年上の軍医と婚約したことを告げる。

その手紙は、彼の心を砲弾よりも深くえぐった。

この痛みは、『武器よさらば』という名作に昇華され、アグネスの面影はヒロインのキャサリンとして、永遠に物語の中に封じ込められる。

結婚と裏切りとタイプライター

ハドリーとの純愛と、その終焉

帰国後、ジャズエイジのパリで彼は最初の妻ハドリー・リチャードソンと出会う。

出会った当時、ヘミングウェイは22歳、ハドリーは29歳。

年上の彼女は、慎ましく控えめな雰囲気の中に、静かな芯の強さを持っていた。

二人はわずか数カ月の交際の後、結婚。

パリでの生活は、決して豊かではなかった。家具もほとんどなく、暖房もままならない部屋で、二人はコートにくるまりながらワインを飲み、彼の執筆を支え合った。

ハドリーは夫の創作活動に理解を示し、原稿をタイプし、彼がスランプに陥ると黙って隣に寄り添った。

そんなある日、ハドリーは列車で彼の原稿一式を持ち運ぶ途中に、カバンごと紛失してしまう。初期の作品がすべて失われたのだ。

彼女は泣きながら詫びた。ヘミングウェイは激怒した——が、それ以上に彼女を抱きしめ、許した。いや、愛していたから許せたのだ。

彼は後にこう語っている。

「あのとき彼女を責めていたら、僕の人生はもっと壊れていたかもしれない」

息子ボンビーの誕生とともに家庭は温かさを増したが、作家としての成功と共に、ヘミングウェイは次第に別の情熱に惹かれていく。

その情熱の名は、ポーリーン・ファイファー。妻ハドリーの“親友”だった。

愛と破綻の連続劇

妻から妻へ——移り気な愛の連鎖

ポーリーン・ファイファーとの関係は、ハドリーとの別れがまだ心に燻っていた時期に始まった。

彼女はヴォーグ誌の記者で、知性と気品を持ち合わせた女性だった。物静かなハドリーとは対照的に、ポーリーンは強い意志と野心を持っていた。

ヘミングウェイは、彼女との刺激的な関係に溺れていく。

結婚後、彼女の叔父の財産により生活は一変し、フロリダ州キーウェストの豪邸と、執筆専用の書斎が与えられた。

しかし、贅沢な生活は彼の創作意欲を次第に鈍らせていく。

ポーリーンとのあいだには二人の息子も生まれたが、育児や家庭の空気に馴染めず、彼の目はまた別の場所を見ていた。

戦場で出会った激情の人

やがて、スペイン内戦の取材に向かった彼は、そこで新たな運命の女と出会う——マーサ・ゲルホーン。

戦場特派員として従軍し、前線で爆音を浴びながらもペンを走らせる彼女に、ヘミングウェイは惚れ込んだ。

ポーリーンとの結婚生活をあっさり終わらせ、マーサと三度目の結婚を果たす。

だがマーサもまた、彼にとっては“手に入れてしまえば不安になる”相手だった。

自立しすぎている彼女に対し、ヘミングウェイは次第に劣等感と苛立ちを募らせ、結婚生活はわずか5年で崩壊する。

愛していたはずなのに、愛するという行為そのものに、彼は持続的な自信を持てなかったのかもしれない。

終焉の愛と静寂の時間

最後の妻、最後の楽園

メアリー・ウェルシュ。四番目の妻であり、彼の晩年を支えた女性。

ロンドンでジャーナリストとして活躍していたメアリーと出会ったのは、第二次世界大戦中のことである。二人は前線での取材を通じて急速に距離を縮め、1946年に正式に結婚した。

ヘミングウェイが「彼女と一緒なら何もいらない」とまで語った相手だった。

メアリーは彼にとって最後の安住の地、いわば魂の避難所となるはずだった。彼女はユーモアと知性を持ち合わせ、気の強い女性だったが、ヘミングウェイの繊細さを理解し、陰に陽に支えた。

キューバのフィンカ・ビヒア農園での生活は、静かで穏やかな時間だった。朝はカリブ海の風を浴びながら執筆し、午後はモヒートを片手に読書や釣りに興じた。彼女と過ごす夕暮れは、彼の中で数少ない安らぎのひとときだった。

だがその静寂の中でも、彼の内面には次第に暗い影が差していく。

交通事故や戦争の後遺症、アルコール依存、そして慢性的なうつ症状。

1950年代後半には幻覚や被害妄想にも悩まされ、電気ショック療法を受けるまでに追い込まれた。

メアリーはそのすべてをそばで見守り続けたが、彼の闇を完全に癒すことはできなかった。

1961年、ヘミングウェイは愛用のショットガンで自らの人生に幕を下ろす。

メアリーは、彼の死後も長く沈黙を守り続けた。そして晩年、「私は彼を救えなかったことより、彼が私に愛されたことを、誇りに思う」と語っている。

それは、愛が敗北ではないことを、彼女なりの方法で示した最後の証言だった。

魂の陰影に宿るもの

ファンレターに込めた恋愛哲学

ヘミングウェイの恋愛には、ひとつの傾向があった。

それは“今ある愛”を抱きしめながらも、すでに“次の愛”に心が傾き始めているということ。現在の関係が終わる前に次の恋が始まっている——

そんな“乗り換え型”とも言える恋のかたちは、彼の人生の随所に現れている。常に新しい情熱を求めるその姿勢は、情熱的であると同時に、どこか不器用でもあった。

ヘミングウェイは晩年、多くの読者から手紙で恋愛相談を受けていた。

戦地で恋人を亡くした女性、結婚生活に悩む主婦、思春期の恋に苦しむ若者など…。

驚くべきことに、彼は多くの手紙に真摯に返信したと言われている。

決して上から目線ではなく、あくまで同じ「恋に傷ついた者」としての視点で——。

ある女性への返事にはこう記している。

「もし愛が痛みを伴わないのなら、それはまだ始まっていないか、もう終わっている。」

また別の手紙では、

「愛は戦争よりも複雑だ。なぜなら、どちらが敵で、どちらが味方かが、最後までわからないからだ。」

彼にとって恋愛とは、常に“書くに値するほど危ういもの”だった。

このようなファンとのやりとりを通じて、ヘミングウェイは自分の恋愛観を外に向けて言語化する機会を得ていたとも言える。

それは彼にとって、戦場での体験以上に、己の脆さと向き合う行為だったのかもしれない。

ヘミングウェイの恋愛観とは?

ヘミングウェイの恋愛観は、いつだって矛盾と背中合わせだった。

男らしさを誇示し、相手を掌握しようとする傍らで、強くて自立した女性に惹かれ、そしてその強さに圧倒されてしまう。

彼にとって愛とは、勝てそうで決して勝てない、終わりなき戦場のようなものだったのだ。

その戦いの果てに彼が見たのは、勲章でも喝采でもなく、ただひとつ——沈黙の中にひそむ孤独。

ショットガンを手に命を絶ったその朝、彼の胸の奥に残っていた最後の感情は、恐怖ではなく、もしかしたら「まだ愛し足りなかった」という切実な未練だったのかもしれない。

ページの隅に書き残すように、私たちも静かに問いを置いて終わろう。

愛は彼にとって、いつまでも鳴りやまない鐘のようなものだったのかもしれない。

『誰がために鐘は鳴る』という問いに、彼は生涯をかけて答えようとしていたのだろう。

その鐘の音が告げていたのは、死でも勝利でもなく、ひとりの人間が、ただひたむきに誰かを愛し続けようとした証だったのかもしれない。

——あなたにとって、その鐘は、誰のために鳴っていますか?

English

English