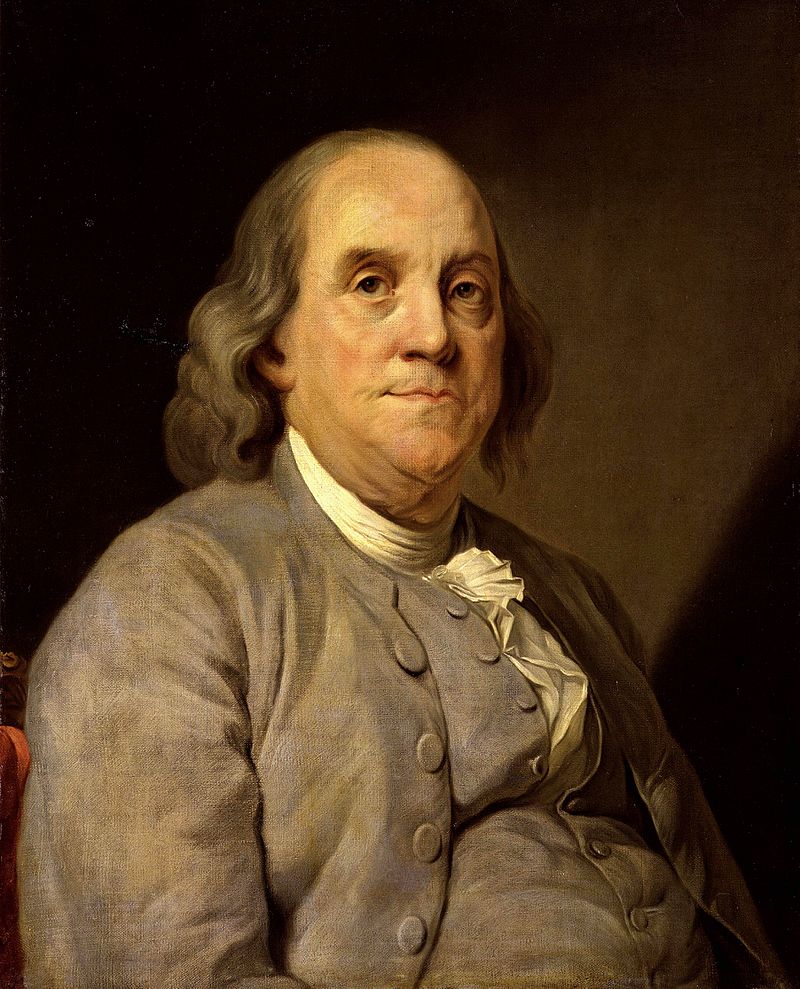

ベンジャミン・フランクリンの恋愛観に迫る|“雷の発明家”が落ちた恋とは?

ベンジャミン・フランクリン。

1706年、ボストンのロウソク職人の家に生まれ、17人兄弟の15番目として、にぎやかな光の中で育った。

政治家としてはアメリカ独立宣言の起草者のひとり、科学者としては雷の正体を暴いた実験で知られる。

外交官、発明家、作家としても才を発揮した、まさに“知と行動”の巨人だった。

だが、その輝きの裏には、雷よりも予測できぬ恋の情熱が潜んでいた。

本記事では、そんなベンジャミン・フランクリンの“恋愛の歴史”に焦点を当て、知と情熱を併せ持った男の心の軌跡をたどっていく。

青年以前の恋と光

はじめての「それらしき」気持ち

ベンジャミンがまだ10歳にも満たなかったころ。

教会で出会った近所の年上の少女に、密かに憧れを抱いていたという話が残っている。

日曜礼拝の帰り道、彼女が落とした祈祷書を拾って渡した時、彼女がにっこり笑った——というような、初恋めいた空想は、後世の誰かが書き加えたのかもしれない。

だが、彼が生涯にわたって、女性に対して知的な親和性と観察眼を向けていたことを考えれば、

その“最初のまなざし”が、このころ芽生えていたとしても不思議ではない。

印刷所の裏で芽生えたもの

10代のフランクリンは兄の印刷所で働きながら、文字と思想に夢中になっていた。

鉛の匂いとインクのにおいが混じる作業場の片隅で、

時折ふとした瞬間に見せる年上の女性たちへの眼差し。

だが、ただの少年の片思いとは違った。

彼は、彼女たちの表情や言葉、衣擦れの音までを観察し、

まるで科学者が雷雲を見つめるように、恋を「知ろう」としていた。

若くして家出し、フィラデルフィアへと渡った彼は、

いくつかの淡い恋に出会うが、いずれも一時の通過点でしかなかった。

ロンドンと孤独と欲望と

17歳でロンドンへ渡ったとき、彼はすでに「書き手」としての自意識を持っていた。

印刷業で糊口をしのぎながら、書簡や随筆を書き連ね、時折出会う女性たちと束の間の会話を楽しんだ。

けれど、ロンドンの冬は厳しく、安宿の冷たい毛布は、

精神を癒すにはあまりに頼りなかった。

彼は、女性との一夜に温もりと救済を求めるが、そこには満たされなさも残る。

ロンドン滞在中、彼は「ミス・ウィリアムズ(Miss T)」という女性と短いが濃い関係を持ったとう噂がある。

同じ宿に住んでいた若い彼女に対して、情が移り、ある種の恋心と欲望が混ざった経験をしたようだ。

彼は後年、「若さゆえの過ち」として、どこか懐かしむような調子で自伝ににじませている。

この頃から彼の中で、「理想の恋愛」と「現実の情事」の間に、

はっきりとした距離が生まれはじめていたのかもしれない。

秋風に吹かれて、結婚へ

妻デボラとの、かたちのない契約

1723年、17歳のベンがフィラデルフィアに移り住んだ直後、彼はある若い女性に出会う。

彼女の名はデボラ・リード。ベンより2歳年下だった。

ベンは彼女に恋をし、求婚までしたが、

デボラの母親がこの若き印刷工の将来に不安を抱き、すぐの結婚は許されなかった。

その後ベンはロンドンへと旅立ち、デボラは別の男──ジョン・ロジャーズ──と結婚する。

ところがこのロジャーズ、すぐに行方をくらまし、しかも重婚の疑いがある問題人物だった。

当時の法律では、夫の生死が不明である限り再婚は禁じられていた。

そのため、デボラは正式な再婚ができない立場となり、

社会的にも中途半端な境遇に置かれることになる。

それでもベンはロンドンから帰国後、彼女と「法的でない同棲関係」を選び、

事実婚という形で家庭を築いたのだった。

フランクリンには、事実婚を始める前にすでにもうけていた婚外子ウィリアムがいた。

母親の素性は不明だが、1730年頃に生まれたとされ、ベンと共に暮らし始めた。

その後、デボラとの間に実子フランシスとサラが誕生し、三人の子どもを共に育てていくことになる。

ベンは日記に淡々と子の誕生を記録し、派手な愛情表現こそなかったが、

そこには静かな敬意と責任感、そして確かな家庭の温もりが流れていた。

晩年の恋と、静かな別れ

パリの貴婦人と恋文と

50代後半を迎える頃、フランクリンとデボラのあいだには、目には見えない距離が静かに生まれはじめていた。

病弱なデボラはフィラデルフィアに留まり、家庭を守っていたが、夫婦の会話は次第に減り、手紙のやりとりも減少していった。

気がつけば、互いの心が手の届かない場所にあるような感覚だけが残っていた。

それでも、ベンは「愛すること」をやめる人間ではなかった。

70歳を超えたベンは、アメリカ独立の外交交渉のためパリに渡る。

政治家としての使命を背負いながらも、彼の周囲には不思議と女性たちの温もりが絶えなかった。

その中でもとりわけ印象的な存在だったのが、

音楽好きの才媛マダム・ブリヨンだった。

ブリヨン夫人とは頻繁に手紙を交わし、

ベンは「あなたの騎士」と名乗り、彼女はそれを「小さな冒険」と呼んだ。

そのやりとりは恋文にして遊戯。

熱はあっても火傷はしない、そんな言葉のダンスだった。

未亡人へのプロポーズと、年上の哲学

時が経ち、ベンはマダム・フィシェという哲学者に、より深い情を抱くようになる。

フィシェ夫人との関係は、ブリヨンとの軽やかなやり取りとは一線を画していた。

彼女は思想家ヘルヴェティウスの未亡人であり、その晩年を哲学と芸術に囲まれたサロンで過ごしていた。

そこに通う人々のなかで、ベンは一際熱心な来訪者だった。

フィシェに対して、彼は真剣な恋心を抱き、ついには結婚を申し込んだ。

だが彼女は、亡き夫への忠誠を理由にそれを断った。

それでもベンは諦めなかった。

彼は何通も何通も、まるで若者のように情熱的な手紙を送り続けたのだ。

ふたりの関係は、肉体を超えた場所で深く結ばれていたと言っていいだろう。

だが、そのやりとりの中には、老境に差しかかってなお揺らめく、ひとつの真剣な「愛」の形があった。

相手の思想に敬意を払いながらも、感情を込めて言葉を投げかける。

それは、年齢も立場も超えた、魂と魂の対話だった。

年上女性を愛した理由

ベンは、年上の女性たちに対してどこか抗えない魅力を感じていた。

彼はかつて、匿名文として「年上の女性をすすめる八つの理由」という随筆を発表している。

そこで彼は、年上の女性は理性的で感情のコントロールができること、話が合いやすいこと、秘密を守ることに長けていること──

そして何より、彼女たちとの時間は「より精神的で、心が満たされるものだ」と書いた。

軽い風刺と見せかけながらも、そこには彼自身の恋愛哲学がにじんでいる。

若さの燃焼よりも、静かな対話。

熱情よりも、知恵と包容。

それが、ベンが恋に求めた「質」だったのかもしれない。

死を目前にして

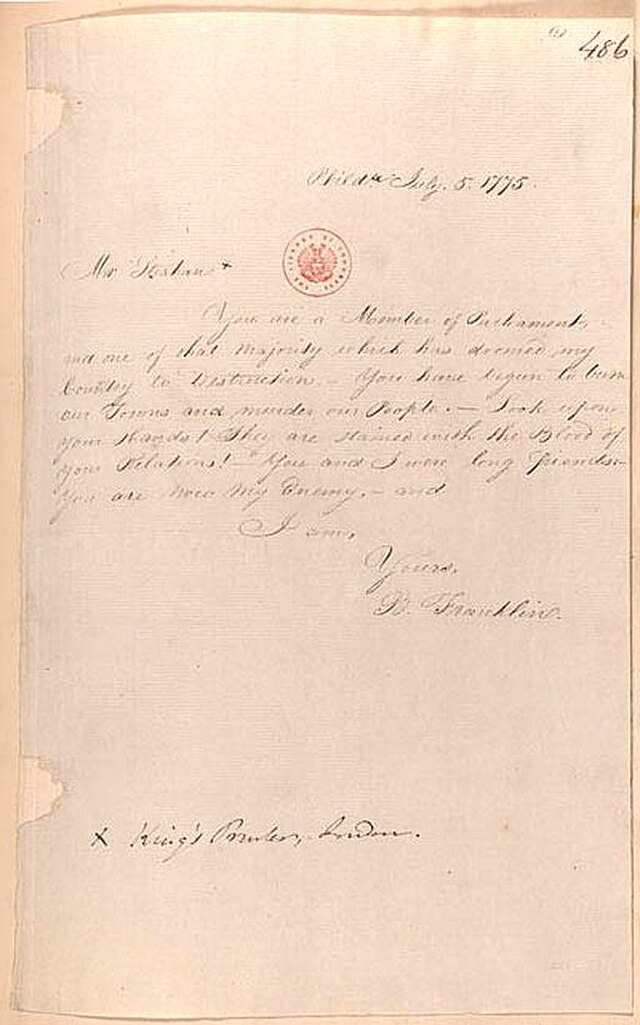

その手紙は、永遠に

晩年のベンは、フィラデルフィアの自宅で静かに暮らした。

妻デボラは66歳でこの世を去ったが、二人は四十年以上も事実婚を続けた。

その後は、書斎と手紙に囲まれながら、穏やかなひとりの時間を生きた。

書斎の窓辺には、過去に交わした手紙が積み上げられていた。

それらはすべて、愛する人たち──家族や友人、

そして幾人かの女性たち──への応答であり、問いかけだった。

死の床につく前、彼は子供たちに向けていくつかの手紙を残したとされるが、内容の多くは失われている。

彼は最後まで、人を想い、人をクスッと笑わせるようなひと言を、どこかに忍ばせた手紙を遺したのかもしれない。

ベンジャミン・フランクリンの恋愛観とは?

彼の恋愛観は、生涯を通して変化し続けた。

若き日は情熱と好奇心に、壮年期は責任と選択に、

そして晩年は、対話と尊重、そして静かな憧れに彩られていた。

恋は、若者の特権ではない。

そう、ベンは静かに証明してみせた。

愛は、数式のように定義できず、雷のように予測もつかない。

だが、そこに確かに「温もり」があることだけは、彼は知っていた。

彼は人生のなかで、数々の女性に出会い、愛し、別れ、そして手紙を書いた。

それはただの感情の記録ではない。

電気と同じように、目に見えず、しかし確かに人を動かす力だった。

あなたの心のどこかにも、

誰かの心をそっとあたためる、

明るい光がひそんでいるのではないだろうか?

English

English