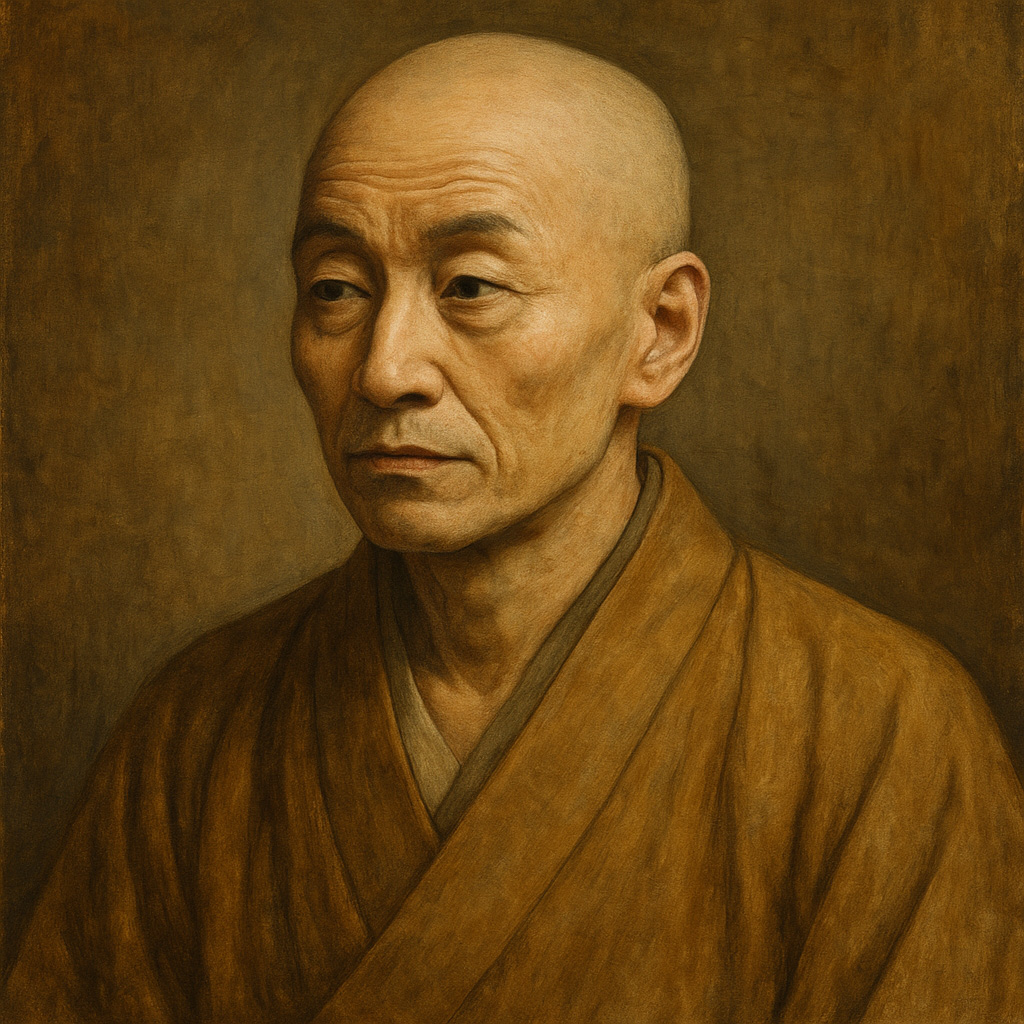

一休宗純の恋愛観に迫る|“破戒僧”が悟った愛と欲の真理とは?

京都の夜、白い月が瓦屋根を撫でていた。路地の奥へと、ひとりの僧が歩いていく。

手には瓢箪、懐には恋文――その名は、一休宗純。

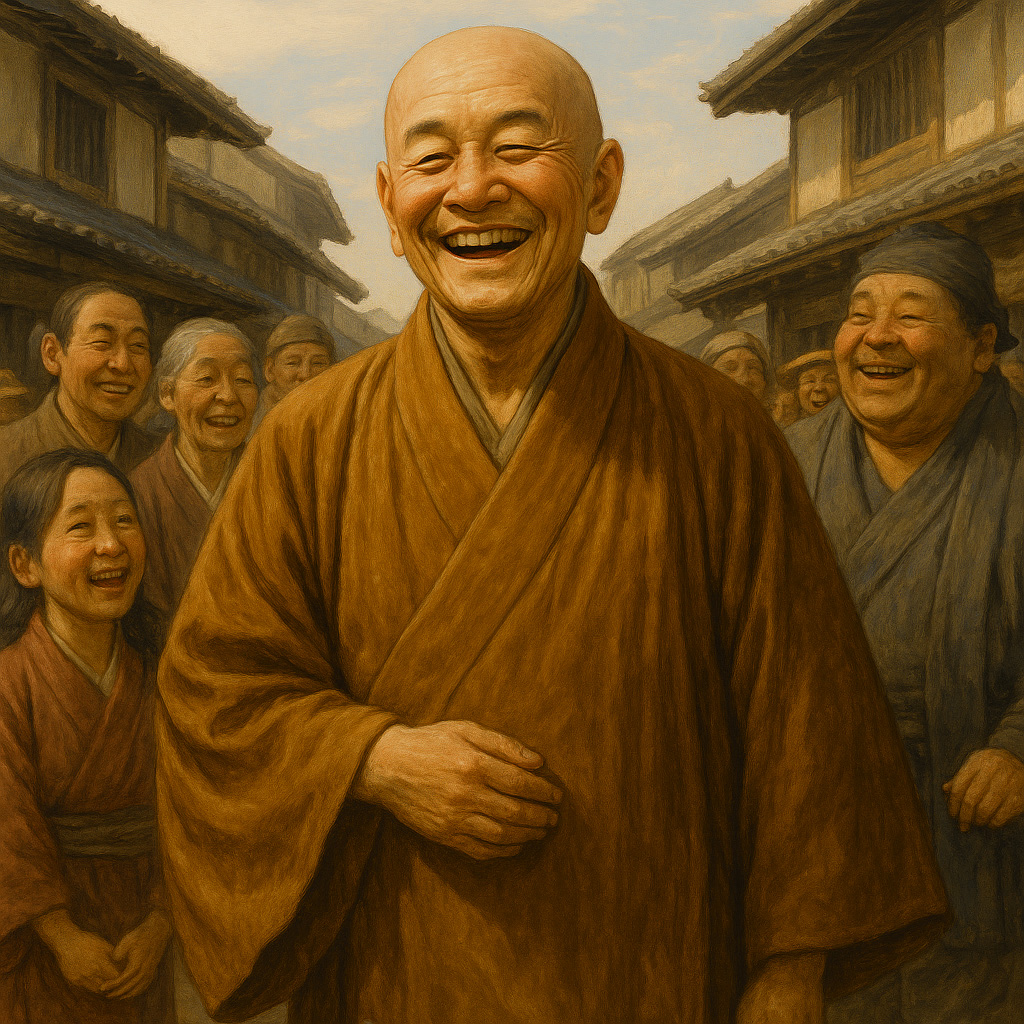

“とんちの一休さん”として知られる彼は、実は、酒を好み、恋に生きた破戒の禅僧だった。

寺を離れ、町人や遊女と語らい、詩に人の弱さと温もりを刻む。悟りを説きながらも、迷いと欲を抱きしめた、一人の人間。

本記事では、愛と狂気の狭間を歩いた男――一休宗純の“恋愛観”に光を当て、その破天荒な人生の中に宿る、静かな愛のかたちを探っていく。

幼き日、孤独の種を抱いて

室町の空に生まれた異端児

1394年、京都。

一休の出自には諸説あるが、「足利義満の落胤(らくいん/身分の高い男性が正妻以外に産ませた子ども)」という説が有力だ。

母は藤原氏の血を引く高貴な女性。

だが幼くして母と別れ、安国寺に預けられる。

六歳で出家——早すぎる別れと孤独は、少年の心に深い影を落とした。

修行の日々は彼に忍耐と詩心を与えたが、同時に、人恋しさを静かに育てた。

初恋の匂い

史料に確たる証拠はないが、少年期の一休は、京の祭で見かけた舞姫にひそかに心を寄せたと伝わる。

寺の高い塀の外、祭囃子の向こうで揺れる紅の襦袢の裾。

悟りの教えよりも鮮烈な衝撃だったかもしれない。

しかし、僧としての戒律がその想いを封じ込めた。

熟しゆく歳月、悟りと欲のあいだで

破戒僧のはじまり

二十代半ば、厳しい修行の末に悟りを得た一休。

だが、その悟りは欲を断ち切るものではなかった。

戦乱と飢饉が続く世——

町には飢えた子ども、荒れた農地、命を賭ける兵があふれていた。

寺の理想と外の泥臭い現実、その落差を骨身に染みて見てきた彼はこう結論する。

「欲もまた、仏の一部である」

生きるための飢えも、愛するための渇きも切り捨てられない。

むしろ、それを抱えたまま笑うことこそ、悟りに近い——。

欲を断つことで得られる静けさではなく、欲と共に生きることで見える静けさ。

その境地を探すため、一休はあえて寺の門を越えた。

やがてその歩みは、思いがけない出会いと恋へとつながっていく。

宮廷と遊郭、二つの恋の顔

三十代から四十代、一休はもっとも恋に生きた時期を迎える。

昼は宮廷で香の煙に包まれながら女官と和歌を交わし、

夜は町に下り、三味線と笑い声の響く遊郭に足を運んだ。

宮廷での恋は、言葉と視線だけで成り立つ。

返歌の一字に相手の心を探り、袖の触れ合い一つがひと晩中胸を熱くさせる。

遊郭での恋はもっと直接的だ。

膝を突き合わせ、杯を傾け、冗談と官能が入り混じる。

下世話な笑いの中に、ふと切なさを忍ばせた句を詠む。

彼の言葉は不思議と女性の心を開かせた。

僧としての清廉さと、破戒者としての自由さ――そのギャップが、女官にも遊女にも愛された理由だった。

言葉だけの恋と、体温のある恋。

どちらも彼にとっては欠けてはならない、人間の真実だった。

盲目の恋人との出会い

闇を照らす光

一休が50代半ばのころ。

秋の夜、京都の町外れで催された小さな宴で、彼はいつになく酔いを回していた。

ざわめきの向こうから、三味線の柔らかな音色が流れてくる。

その響きは、喧騒をすっと切り裂き、彼の耳に真っ直ぐ届いた。

弾いていたのは、目の見えぬ女――森女(しんにょ)。

声にかすかな艶を宿し、弦を撫でる指先は、月明かりよりも静かだった。

運命の出会いは、杯と弦のあいだから忍び寄った。

演奏が終わると、一休は森女のそばに座り、彼女の手に自分の盃を触れさせた。

後年の人々は、ここでこんなやりとりがあったのではと語る。

――「月は見えますか」

――「声で見えますよ」

真偽は定かでない。けれど、その一瞬の光景は、ふたりの縁を語るには十分すぎるほど温かい。

恋と戒律のはざまで

二人はやがて日常を共にし、同じ屋根の下で暮らすようになった。

僧侶は正式な婚姻ができない――

戒律の影にひっそりと咲いた愛を、人は事実婚と噂した。

森女は三味線で一休の詩に音をつけ、一休は彼女のために新しい歌を詠む。

夜、灯明の下で盃を重ねると、やがて言葉は途切れ、沈黙が二人を包む。

その沈黙の中に、肌の温もりがあったことは、誰にも否定できない。

世間の視線は冷たく、寺の規律から見れば破戒だった。

それでも一休にとって森女は、ただの情人ではなく、悟りと同じくらい大切な「生きる理由」だった。

後年、弟子のひとりであった岐翁紹禎(ぎおう じょうてい)が、一休と森女の子であったとする説も残る。

だが僧の立場ゆえ、公にはされず、弟子としてのみその名が伝えられたのかもしれない。

酒と詩と夜の語らい

森女の三味線が静かに鳴り終わると、一休は必ず「もう一曲」とせがんだ。

酒を注ぎ合いながら、二人は詩と音の応酬を続ける。

盲目の森女は音の隙間に一休の息遣いを聞き取り、一休は指先でその息を確かめる。

現代で言えば、深夜のジャズバーでミュージシャン同士が即興セッションをしながら、視線や仕草で会話しているようなものだ。

ときには艶やかな詩も詠まれた。

「君が髪 夜のしじまを閉じ込めて」

それは、髪を撫でたときの感触をそのまま言葉に変えた句だった。

肉体と精神を分け隔てず、触れることも詩作の一部にしてしまう――それが一休のやり方だった。

晩年 ― 老いと愛のかたち

老僧と森女

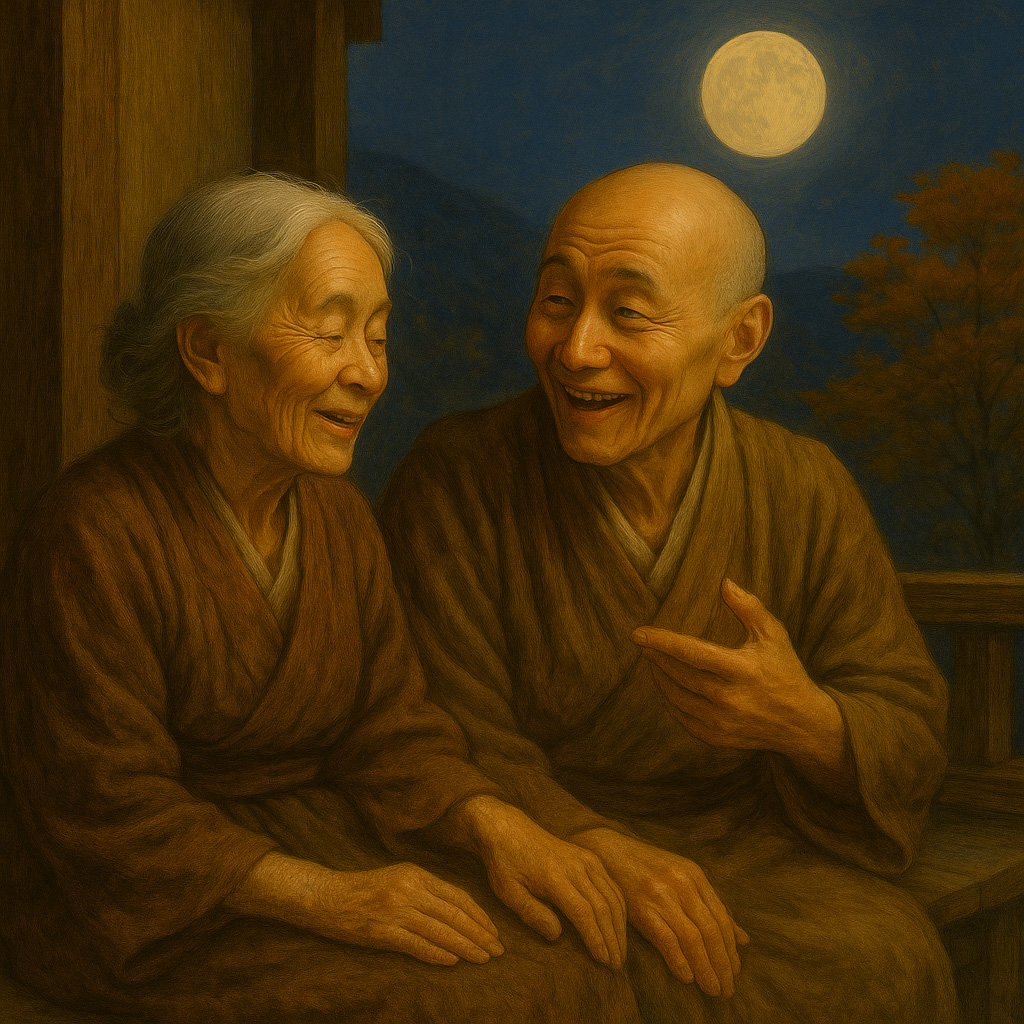

七十を過ぎても、一休は森女と連れ添った。

彼女の髪は白くなり、一休の足取りもゆるやかになった。

それでも二人は縁側に並び、秋の月を仰いだ。

森女は目を閉じたまま、夜風に運ばれる虫の声と、一休の面白い話を聴いていた。

その光景は、若き日の熱情とは別の、深く穏やかな愛の証だった。

最期の日々

1481年、一休は88歳で生涯を終える。

病の床でも、森女は傍らにいた。

一休は彼女の手を取り、長い沈黙の後にこう言ったという。

「死ぬときは死ぬがよろし」

泣き崩れる彼女をなだめるように、笑みを浮かべたまま、静かに息を引き取った。

愛も死も、一休にとってはただの自然な流れであり、恐れるものではなかった。

人生を笑い飛ばす、愛の達人

一休宗純の恋愛観とは?

一休宗純の恋愛観は、仏教の戒律や世間体の外にあった。

盲目の恋人を生涯愛し、欲と悟りを同じ器に注ぎ込むように生きた。

彼にとって愛は、

欠けた部分を埋めるためのものではなく、

欠けたまま笑える力だった。

恋も、酒も、死さえも――

一休は笑いながら受け入れた。

それは諦めではなく、肯定の笑みだった。

もし、あなたが愛に迷ったときは、夜空を見上げてほしい。

月の下で、彼はきっとこう囁くだろう。

「それでいい、それがいい」と。

English

English