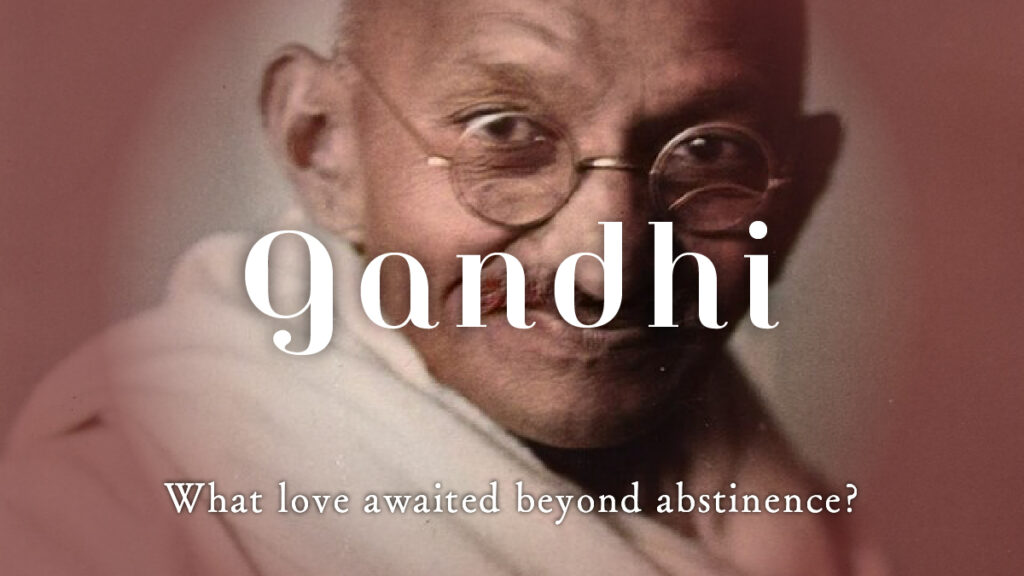

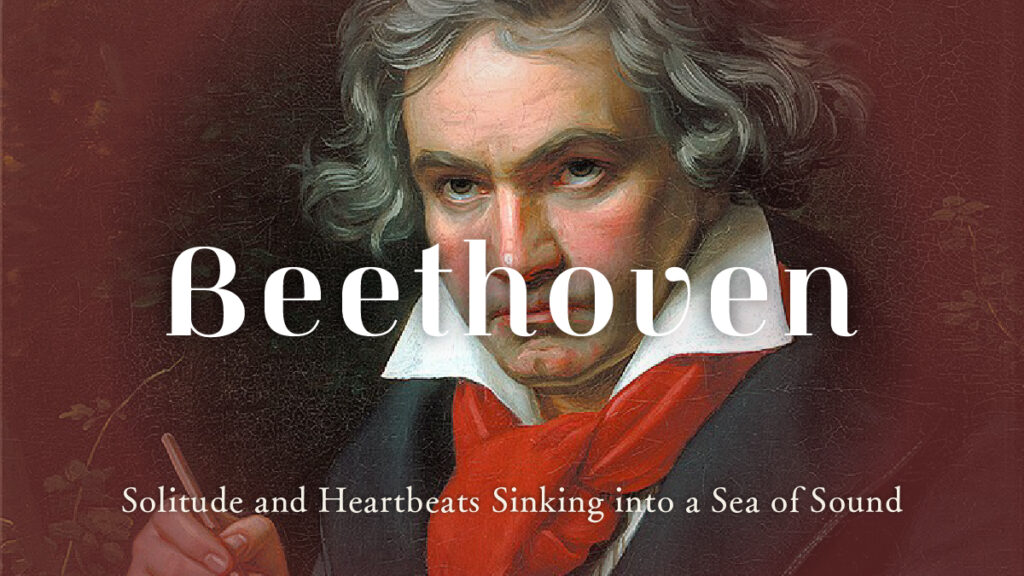

ベートーヴェンの恋愛観に迫る|“第九”に込められた楽聖の愛とは?

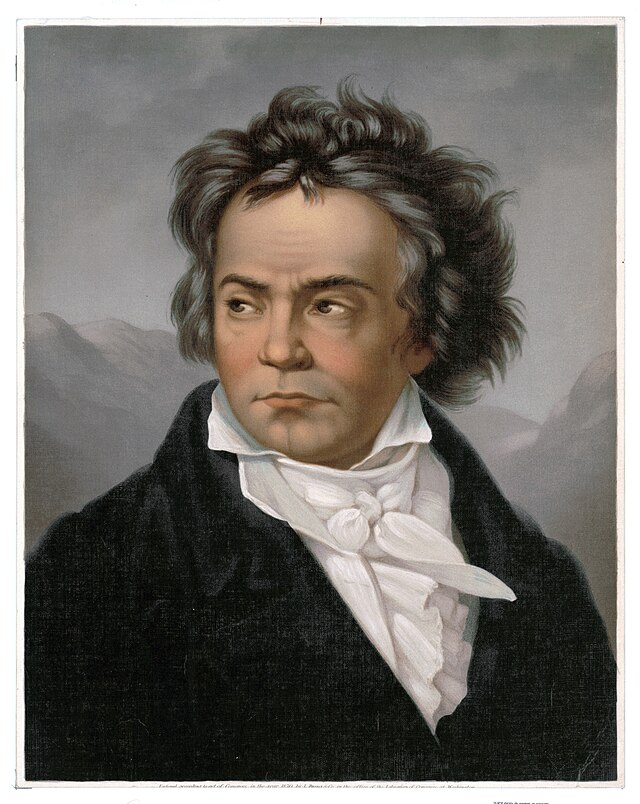

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン。

誰もが知るクラシック音楽の巨匠であり、「楽聖」と呼ばれた男だ。

交響曲第5番《運命》や第9番《合唱》は、もはや人類の共有財産のように響き続けている。耳に障害を抱えながらも、心を削るようにして音を紡ぎ出した彼の姿は、まさに苦悩と勝利の象徴である。

だが、歴史の表面に描かれた肖像画だけを見ていると、見落としてしまうことがある。

彼はただの作曲家ではなく、血の通った人間だった。悩み、怒り、そして恋をした。

その恋はしばしば報われず、時に苦く、時にほのかに甘い旋律を残した。

この記事では、そんなベートーヴェンの「恋愛観」にフォーカスしてみたい。

偉業の裏側に潜む愛の鼓動をたどりながら、彼の人生を“愛”というレンズ越しにのぞき込んでみよう。

騒がしい家庭に生まれ落ちた少年

荒れた父、沈黙する母

1770年、ドイツ・ボン。

ベートーヴェンは宮廷歌手ヨハン・ヴァン・ベートーヴェンと、心優しい母マリアのもとに生まれた。

父ヨハンは酒に溺れ、息子を“第二のモーツァルト”に仕立て上げようと無理な訓練を繰り返した。

幼いベートーヴェンは、深夜に叩き起こされ、鍵盤の前に座らされる。眠気と涙で霞んだ目で鍵盤を見つめ、幼児の指でバッハやハイドンを模倣させられた。

母はそんな彼を静かに庇い、心の避難所であり続けた。

しかし、少年にとって家庭は安らぎというより戦場に近かった。

愛情を求めても、父から返ってくるのは罵声と拳であり、母からは儚げな微笑みしかなかった。

17歳、初恋の旋律

10代後半のベートーヴェンは、ボンの小さな街で着実に名を知られる存在になりつつあった。

宮廷オルガニストとして仕事を得、地元の有力者の家に出入りしながら演奏を披露する日々。

そのなかで彼の心を射止めたのが、2歳年下のエレオノーレ・フォン・ブロイニングだった。

彼女の家は裕福な名門で、知的で温かみのある雰囲気を持っていたという。ベートーヴェンは頻繁に訪れてはピアノを弾き、夕べのひとときを共に過ごした。

ブロイニング家の人々は、粗野で口が悪く、時に乱暴でもあった彼の性格を受け入れ、むしろその裏に隠れた純粋さを好意的に見ていたようだ。

友人の一人は後に「ベートーヴェンは誰よりも心根が優しかったが、その優しさを表に出すのが恐ろしく下手だった」と語っている。

だからこそ、エレオノーレとの時間は彼にとってかけがえのないものだったのだろう。

だが、身分の差は残酷だった。彼女が結婚したのは、同じく上流階級の青年であった。ベートーヴェンは激しい嫉妬や怒りを露わにすることはなく、ただ黙ってその現実を受け入れた。

彼はのちに、友人へ宛てた手紙で

「私の心は愛を欲するが、愛はいつも別の家の扉の向こうにある」

と書いている。

華やかなウィーン、孤独な心

音楽の都に降り立つ青年

22歳のベートーヴェンは、師ハイドンに導かれ、ついにウィーンへと足を踏み入れた。

この街はモーツァルトがこの世を去ってからまだ一年で、まだ彼の影が色濃く残る音楽の都だった。

若き音楽家にとっては、名を上げるにはこれ以上ない舞台である。

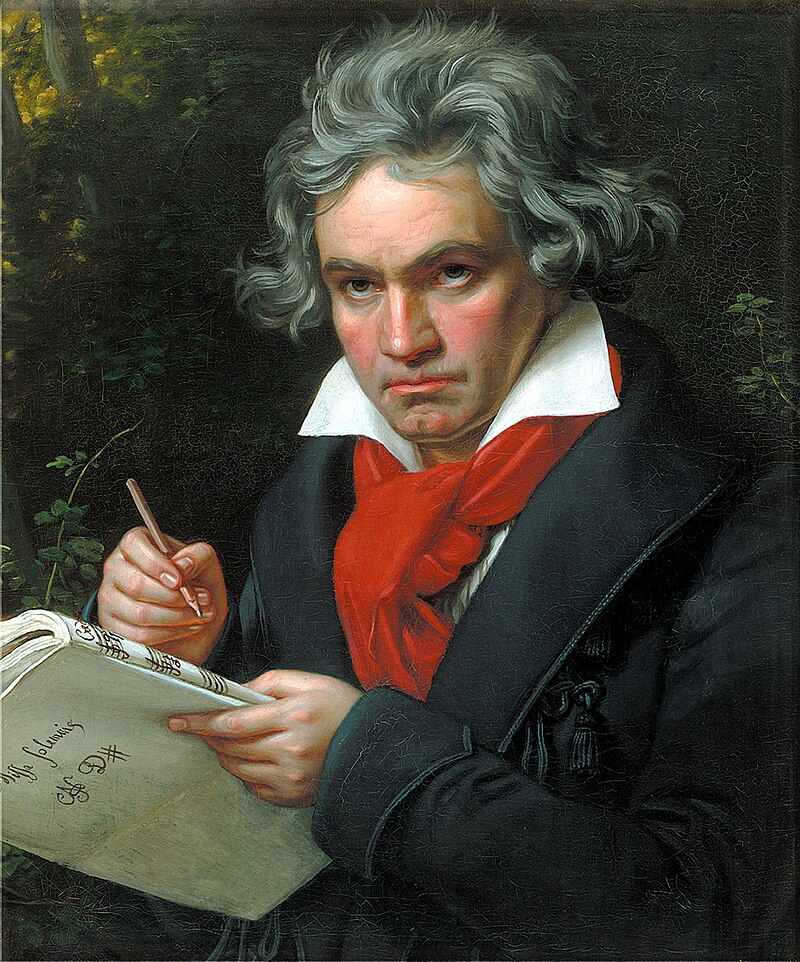

ベートーヴェンはサロンに招かれては即興演奏を披露し、たちまち人々を驚かせた。

ある聴衆は「彼の即興は嵐のようであり、聞き手の心を容赦なく揺さぶった」と書き残している。

ピアノに向かう姿はまるで格闘家のようで、その強烈な打鍵は、当時の楽器をしばしば壊してしまうほどだった。

こうした豪放磊落な演奏スタイルや、貴族に対しても遠慮なしの言動は、社交界の洗練された人々を驚かせもしたが、不思議と彼を嫌う者は少なかった。

喝采の渦で、ひとりきりの心

ベートーヴェンはウィーンにおいて、その野性的な瞳と乱れた髪、不器用な笑みや情熱的な言葉は、多くの女性の注目を集めた。

「彼は社交界の紳士ではなかったが、彼の周囲にはいつも熱を帯びた空気があった」と、ある伯爵夫人は記録している。

貴族の娘たちは、奔放で激情的な青年に惹かれながらも、どこか距離を置かざるを得なかった。

彼の言葉は率直すぎ、性格はあまりに激しく、そして何より身分の差という現実が立ちはだかっていた。

喝采を浴びるその中心で、ベートーヴェンの心はどこか取り残されていた。

求める愛と、与えられる称賛のあいだに横たわる深い溝を、彼は若くして感じ始めていたのだ。

貴族の娘たちと、報われぬ愛

月光に閉じ込められた恋

30歳のベートーヴェンは17歳の伯爵令嬢、ジュリエッタ・グイチャルディと出会った。

まだあどけなさを残す美しい少女は、彼にピアノを習いに訪れた。

レッスンの合間に彼女がふと見せる笑顔に、ベートーヴェンは心を打ち抜かれた。

やがて彼は、ジュリエッタに《ピアノソナタ第14番》を献呈する。

後に「月光ソナタ」と呼ばれるその曲には、届かぬ憧れの吐息、束の間の幸福の微笑み、そして抗えぬ苦悩と嫉妬が、三つの楽章に重なり合って封じ込められていると言われている。

二人のあいだに、はっきりと「交際」という名前をつけられる関係があったかどうかは分からない。

おそらくは師と弟子、あるいは憧れと憧れられる者、そんな曖昧で美しい距離感だったのだろう。

ひとつ確かなのは、彼女がベートーヴェンの心に深く入り込み、しばらくのあいだ彼の生活を光で照らしたということだ。

だが、現実の世界は音楽のように自由ではなかった。

ジュリエッタは伯爵ロベルト・ガレンベルクとの結婚を選んだ。

それは愛の選択というより、家の事情や身分という硬い石のような現実が敷いたレールの上を歩むことだった。

ベートーヴェンが友人に漏らしたと伝わる「私には身分も富もない。だが心ならば誰にも劣らない」という言葉は、涙声ではなく、どこか乾いた響きを持っている。

それは敗北の宣言というよりも、彼自身に向けた小さな慰め、あるいは音楽へと託された恋の置き土産だったのかもしれない。

手紙に封じた想い

もうひとり、ベートーヴェンの人生に影を落とした女性がいる。

ハンガリーの貴族令嬢、テレーゼ・ブルンスヴィック。彼女は20歳前後、ベートーヴェンは30歳を少し過ぎた頃だった。

ピアノを学ぶために彼のもとを訪れ、やがて二人は師弟を越えた交流を持つようになった。

残されている手紙の一部には、彼が彼女に向けて

「あなたの瞳に映るものが、私の唯一の希望だ」

といった言葉を記したとされる。

その文面は、表向きは弟子への激励のようにも見えるが、行間からは抑えきれない愛情や憧れがにじみ出ている。

ベートーヴェンにとってテレーゼは、音楽を通じて心を分かち合える稀有な存在だったのだろう。

その想いが最後まで報われることはなかったが、彼の言葉と音符の中に、彼女の影は静かに封じ込められている。

不滅の恋人 ― 謎に包まれた情熱

書き残された三通の手紙

40歳を過ぎたベートーヴェンが書き残した三通の長い手紙は、後に「不滅の恋人への手紙」と呼ばれるようになった。

十数ページにわたるその文章は、「わがすべて、わが唯一なる人よ」という熱烈な呼びかけから始まり、早朝から夜更けまで、彼は息を切らすように愛を語り続けている。

「あなたなしには生きられない」と書きつけながら、次の行では「どうか忍耐を、状況が整うまで会えない」と諭すように書く。

言葉の流れはまるで荒れ狂う川のようで、ひとつの感情を吐露したかと思えば、すぐに逆流して自分を抑えつける。

激情と理性、衝動と計算――

相反する思いが同じ紙の上で衝突し、溶け合い、再び形を変える。その矛盾のあり方こそが、ベートーヴェンという人間をそのまま映し出している。

友人チェルニーは後に「ベートーヴェンは愛においても作曲と同じだった。激情に任せて書き、やがて自分の感情に圧倒されてしまうのだ」と語っている。

実際、手紙を読むと、その筆跡には呼吸の速さやためらいの揺れさえも伝わってくるようで、彼が机に向かっては立ち上がり、また座り直して書き殴った姿が目に浮かぶ。

そして何よりも痛切なのは、この手紙が結局投函されなかったことだ。誰宛てに書いたのかも、いまも分かっていない。

不滅の恋人の最有力とされているのは、先程紹介したテレーゼの実の妹であり、若くして未亡人となったヨゼフィーネ・ブルンスヴィックだ。彼女とは実際に深い関係を持ったと伝えられており、互いに激しく惹かれ合いながらも、身分や家の事情といった現実の壁によって結婚には至らなかったとされる。

しかし誰が相手であったにせよ、そこに刻まれた言葉は、ただ一人の恋人に向けられたものというよりも、彼自身の孤独をそのまま紙の上に刻みつけたものとして響く。

誰かへの恋文であると同時に、自分自身の胸の奥深くへ書き送った告白――それが「不滅の恋人への手紙」の正体なのかもしれない。

届かぬ恋と、永遠に届く音楽

無音の中で生まれた旋律

ベートーヴェンの晩年は、耳の痛ましい沈黙と共にあった。

20代後半から進行した聴覚障害は、50代には彼からほとんどの音を奪い去った。

会話は筆談帳に頼るほかなく、弟子や支援者はそばにいたものの、激情的な性格ゆえに親しい人との関係は度々こじれた。

溺愛して引き取った甥カールにも過干渉となり、やがて関係は深刻に悪化していく…。

生涯独身で子どもを持つこともなかったベートーヴェンは、孤独を抱えながらも、なお音楽だけは手放さなかった。

1824年に初演された《交響曲第9番》――彼が抱きしめることのできなかった個人的な愛を超え、自らの孤独と苦悩を突き抜け、人類全体への愛の賛歌へと昇華している。愛に敗れ続けた作曲家は、最後に音楽という形で世界そのものを抱きしめたのだ。

彼の最期は1827年3月26日、56歳でのことだった。

病床の傍らにいたのは、ほんのわずかな友人と弟子たちにすぎない。外では嵐が荒れ狂い、稲妻が窓を照らしていたという。光と影に包まれる中で、楽聖は静かに息を引き取った。

三日後に営まれた葬儀には、約2万人もの人々が詰めかけた。

晩年は孤独に覆われていたはずの彼を、街全体が惜しみ、見送ったのである。

その群衆の波は、彼の人柄や遺した音楽がどれほど深く人々の心に寄り添い続けたかを雄弁に物語っていた。

ベートーヴェンの恋愛観とは?

彼の人生を振り返れば、愛を求め続けていた。

情熱的で激しい性格のままに、多くの女性に心を寄せ、強烈に愛し、そしてほとんどの場合その愛を失った。

恋は彼にとって幸福というよりも、つねに試練と孤独の源であり、それでも彼は恋をやめることができなかった。

もし彼が生涯の伴侶を得ていたなら、《第九》の歓喜はもっと穏やかな旋律となり、世界は今とは違う音楽を受け取っていたかもしれない。

しかし孤独の中で愛を追い続けたからこそ、彼の音楽は時を超えて人類すべての心に届いたのではないだろうか。

そう思うとき、ベートーヴェンの人生そのものが、一篇の長い恋文のように思えてならない。

English

English