レオナルド・ダ・ヴィンチの恋愛観に迫る|“万能の天才”が秘めた静かな情熱とは?

絵筆を握れば、時を止めた。

雲のように流れる髪、ふとした微笑み、そして瞳の奥に宿る魂――

それらを一瞬にして捉えるその手つきは、まるで神の息吹をなぞるようだった。

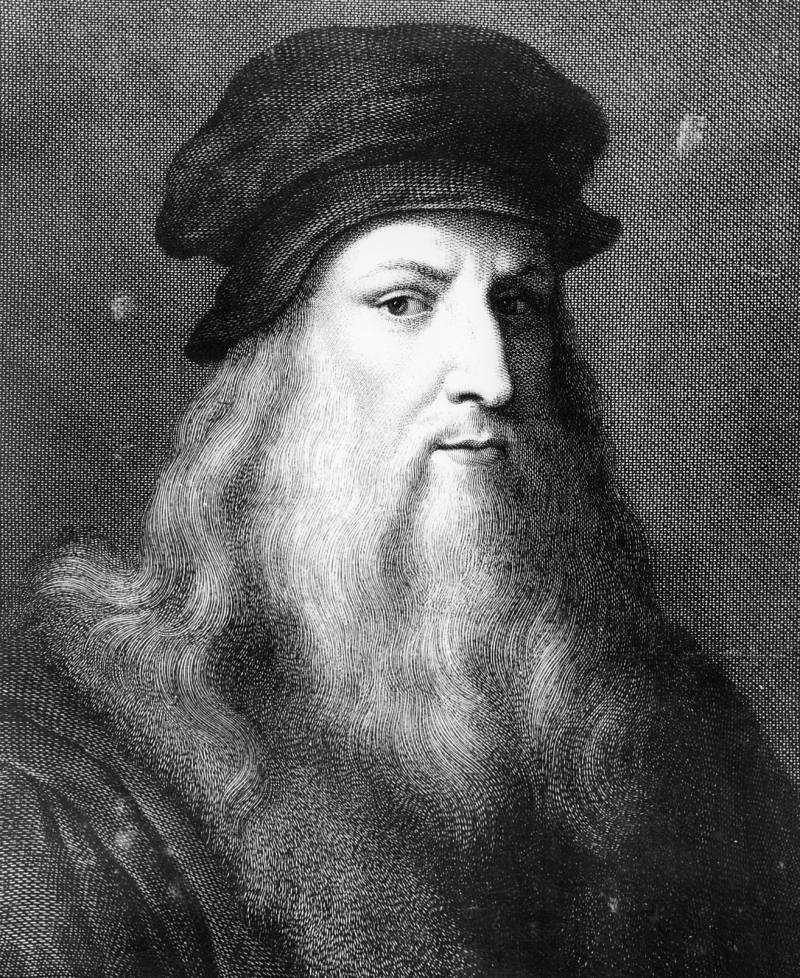

レオナルド・ダ・ヴィンチ。

1452年、イタリアのヴィンチ村に生まれ、後にルネサンスを象徴する“万能の天才”と称される男。

『モナ・リザ』『最後の晩餐』といった名画に加え、解剖学、工学、天文学…

彼の知は、あらゆる境界を越えて広がっていった。

だが、その偉業の陰で、彼はどのような恋をして、誰を見つめていたのだろうか。

語られなかった想いの輪郭を、そっとなぞってみよう。

芽吹かぬ恋の土壌

母の記憶と、始まりの孤独

1452年、婚外子としてレオナルドは誕生した。

父は公証人ピエロ、母は農家の娘カテリーナ。

幼少期を母のもとで過ごした彼は、やがて父に引き取られ、フィレンツェ近郊で育てられる。

母の影が薄れた幼少期。

それは、彼にとって「女性」という存在をどこか遠いものとさせたのかもしれない。

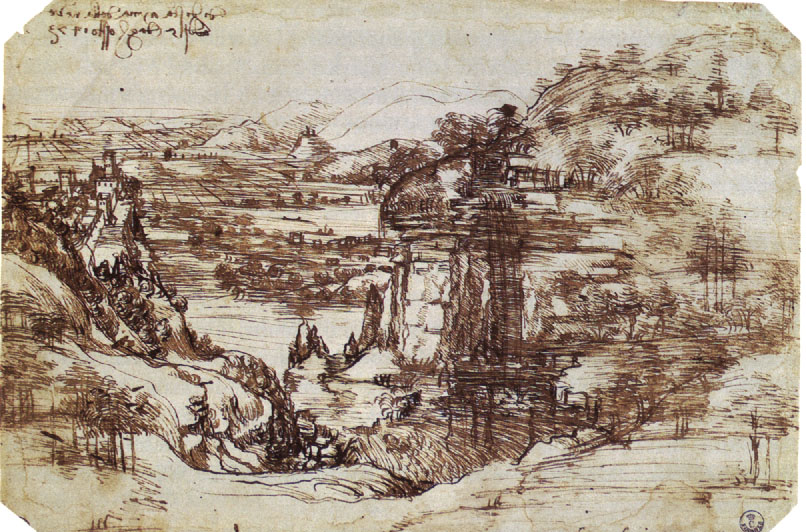

だが、自然の中に育った彼の眼は、木の葉のかたち、鳥の羽ばたき、水のゆらぎに魅せられた。

観察し、記録し、模倣する――彼は世界を「愛する」よりも先に「読み解く」ことに夢中だった。

恋に胸を焦がす年頃になっても、彼が魅せられたのは、肌の温もりではなく光と影の交錯する人体の構造だった。

友情の仮面を被った、揺れる感情

告発と沈黙、心の影

24歳になったレオナルドは、ヴェロッキオ工房で絵筆を握り、構図と光の魔術に没頭していた。

その静かな創作の日々を揺るがす事件が起きる。

若い男性と不適切な関係を持ったという“ソドミー”の容疑。

当時のイタリアでは、同性愛は宗教的にも社会的にも重罪であり、裁判沙汰になれば命にも関わる。

証拠不十分で不起訴となったものの、その影は彼の内面に深く差し込んだ。

愛は語るよりも、描くことなのか…。

沈黙の中で、彼は感情を絵筆に託していく。

芸術と欲望のあいだで

小悪魔との出会い

30代に入った頃、彼の前に現れたのがジャン・ジャコモ──通称“サライ”。

わずか10歳、金髪の巻き毛と整った顔立ち、そして奔放で憎めない性格。

市場で騒ぎを起こしていた彼に、レオナルドは何かを感じたのだろう。弟子として迎え入れ、自宅に住まわせるようになる。

手稿には「サライ、盗人、嘘つき、大食らい」と散々な言葉が並ぶが、それでもサライは30年にわたって彼の傍にいた。

『バッカス』や『洗礼者聖ヨハネ』などの男性像には、サライの面影が見て取れる。

芸術的研究と称される裸体画の中には、親密さと官能の気配がほのかに漂っている。

2人の関係が肉体的なものであったのか、それとも精神的な結びつきだったのか、確証はない。

だが、30年にわたり共に暮らし、叱り、愛し、描いた関係は、ただの師弟愛には収まらない。

愛か、執着か、それとも創作の女神のような存在だったのか。

答えは、サライのまなざしの奥にだけ、そっと封じられている。

静謐なる継承者との出会い

50代を迎えたレオナルドは、ミラノやローマを転々とし、芸術と科学の狭間で多忙な日々を過ごしていた。

そんな時期に出会ったのが、フランチェスコ・メルツィ。年齢わずか15歳の青年だった。

貴族の家に生まれ、容姿端麗で教養深く、何よりその静謐な知性が彼の心をとらえた。

レオナルドは、彼の中に自身の知と感性を継ぐ存在を見出したのだろう。

手稿には彼への丁寧な指示と助言が残されており、その文体からは慈しみがにじみ出ている。

『アンギアーリの戦い』など、混沌とした構図に挑む日々の中で、レオナルドの傍にはサライとメルツィの両者がいた。

前者が混乱と欲望を象徴する存在だったとすれば、後者は静けさと秩序をもたらす存在だった。

メルツィのまなざしの中に、彼は初めて無言の理解を見出したのかもしれない。

晩年の静けさと、傍らにいた青年

フランスで迎えた穏やかな最期

晩年、レオナルドはフランソワ1世の招きでフランス・アンボワーズへ移住する。

すでに右手が不自由になっていたが、メルツィとともに静かな余生を送りながら、モナリザに筆を入れ続けた。

一方で、サライはすでに独立し、イタリアで画家として活動を始めていた。

1519年、春のアンボワーズで彼は静かに息を引き取る。

その枕元には、メルツィが寄り添っていたとされ、フランス王もその死を悼んだという。

遺言には、手稿、衣服、道具など多くの遺産をメルツィに託す旨が記されており、サライには一部の家財と絵画が遺された。

葬儀はアンボワーズのサン・フロランタン教会で行われ、創造の神秘を追い求めた天才の魂は、静かにその地に眠った。

沈黙の愛と、万物を抱いた天才

愛を語らず、線の奥に封じた心

67年の生涯で、レオナルドは一度も結婚せず、恋文もスキャンダルも残さなかった。

むしろ、女性との関係においては「距離を置いていた」と言う方が正しいかもしれない。

手稿には、性交について「人間が動物的本能に堕する瞬間」と記された記述もある。

性愛を、創造や精神性と同列に置かない姿勢は、生涯一貫していた。

一部では「女性嫌い」とも囁かれたが、女性を侮蔑した記録はなく、むしろ理想化しすぎていた節すらある。

彼が描く女性たちは皆、神秘的で、現実離れした静かな微笑を湛えている。

触れることのできない存在だからこそ、永遠を与えたのかもしれない。

芸術の陰に隠された愛

レオナルドの愛は、言葉にも、触れる手にも宿らなかった。

彼が注いだのは、動き、構造、表情の中にある「生命の理」だった。

奔放なサライも、静かなメルツィも、

図面の余白やスケッチの筆致の中に、密かに息づいている。

恋を定義せず、名づけず、ただ観察する。

それが彼なりの愛の形だったのかもしれない。

彼の遺したあらゆる功績の中に、あなたはどんな愛を感じますか。

English

English