ミケランジェロの恋愛観に迫る|“神の彫刻家”が抱いた孤独な愛とは?

ルネサンスの光と影が交錯する街、フィレンツェ。

その石畳を踏みしめながら、ひとりの少年が空を見上げていた。――ミケランジェロ・ブオナローティ。

大理石に魂を刻み、天井に神の息を描き、芸術の中で永遠を探し続けた男。

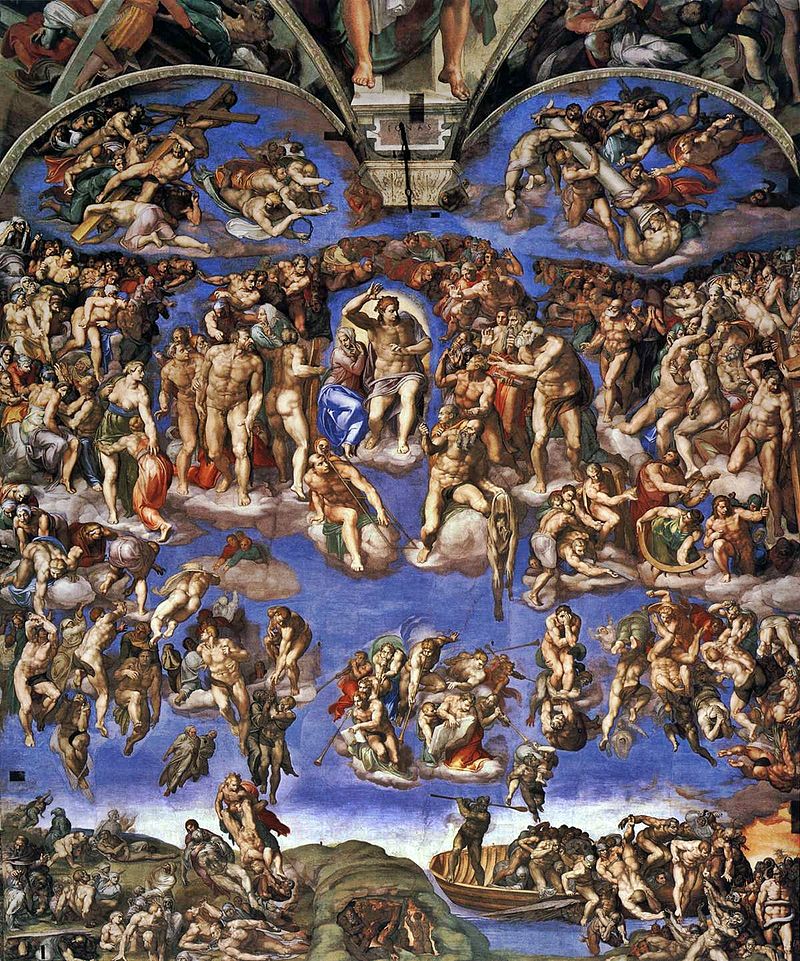

『ダヴィデ像』や『システィーナ礼拝堂天井画』は、今なお人類の祈りと驚嘆の象徴である。

だが、その創造の陰には、胸の奥を静かに焦がす“愛”の炎があったのかもしれない。

本記事では、天才芸術家ミケランジェロの“恋愛観”に光を当て、美と信仰、創造と感情のはざまで揺れ動いた彼の心の軌跡をたどっていく。

石と空と、孤独な少年

親の愛を知らぬ石工の息子

ミケランジェロは1475年、イタリアの小村カプレーゼに生まれた。

父はちょっと偉そうな役人、母は早くに亡くなり、少年は「石切場の乳母」に育てられた。

――のちに彼は「大理石の粉を母乳とともに飲んだ」と冗談めかして語る。

ほんとうの母のぬくもりを知らず、石に触れて育つ。これがミケランジェロ少年の「愛」の原点だったのかもしれない。

心に刻まれた“仮初めの微笑み”

ミケランジェロが10代の頃に身を置いていたギルランダイオ工房には、彼より年上の無骨な男たちが何人も働いていた。

後年、彼が遺したソネット(詩)や手紙には、当時の工房仲間や年上の男性への特別な思いが、ほのかに滲んでいる。

もしかすると、その誰かのさりげない微笑みや手ほどきが、少年ミケランジェロの心に、淡い“ときめき”を残したのかもしれない。

事実は静かで、想像はやわらかい。

彼の内向的な恋は、誰にも知られぬまま、大理石の奥深くに、そっと沈んでいった。

フィレンツェの光、ローマの影

芸術と情熱の交差点

若くしてミケランジェロは芸術家として飛び立つ。

『ピエタ』を彫り上げた23歳――聖母マリアを抱くキリストの彫像は、母性への憧れと、失われた家族愛が混ざりあう“魂の彫刻”だった。

この時代、彼の周囲には数多のパトロンや美男美女がいた。

しかし、ミケランジェロの視線は、美しい“男性”に向けられていた。

天才と“愛弟子”たち

20代後半。ミケランジェロには「恋人」とささやかれる若き男性たちがいた。

中でも、アリストデモ・ガブリエリやグレゴリオ・デ・セバスティアーニといった弟子たちは、彼の生活のなかに溶け込み、時にパトロンのように、時に“友人以上”の距離感で寄り添った。

手紙のやりとりから読み取れるのは、熱烈な友情と“恋人未満”のほの暗さ。

このあたりから「男色趣味」の噂が立ち始めるが、ルネサンス期イタリアでは、知性と愛はしばしば同居していた。

天才が求めたのは、肉体の愛ではなく“精神の溶け合い”だったのかもしれない。

秘められた愛

トンマーゾ・デイ・カヴァリエーリとの出会い

1532年、ミケランジェロ57歳。

この年、ローマで友人を通じて若き貴族トンマーゾ・デイ・カヴァリエーリと出会った。

当時23歳のトンマーゾは、その知性と美しさ、品のある立ち居振る舞いで、周囲をひときわ輝かせていた。

当時23歳のトンマーゾは、その知性と美しさ、品のある立ち居振る舞いで、周囲をひときわ輝かせていた。

ミケランジェロは後に、彼への手紙で

「あなたに出会ってから、私は新しい魂を得た」

と率直に綴っている。

それは、芸術家として、そしてひとりの人間として、人生にまったく新しい光が差し込んだ瞬間だったのだろう。

この言葉のあとには、老いたミケランジェロの心に、かつてないほどのみずみずしさと熱が宿ったのではないか――

そんな想像が、ごく自然に浮かんでくる。

迷える石槌と、百の恋文

ミケランジェロが生涯に遺した300を超える詩。その中でも、ひときわ熱を帯びているのが、トンマーゾ・デイ・カヴァリエーリに捧げられたものだった。

「あなたの美しさに私は捕らわれ、魂はあなたのものだ」

「あなたの瞳は、私の石槌を迷わせる」

「夜の静けさのなかで、私はあなたの名を彫る」

これらは現代のラブレターにも劣らぬ、じつに情熱的なフレーズだ。

その想いは時に大胆で、時に上品で、ときにちょっと笑ってしまうほど一途。

「あなたのそばにいられないなら、私はせめて、あなたの足元に転がる石になりたい」

大理石職人ならではの、切ない願いだ。

芸術と愛、そのはざまに揺れる思いが、紙と石の上に密かに刻まれていった。

もっとも、これらの情熱的すぎる詩文は、家族にも少し心配されたらしい。

後世、ミケランジェロの甥がソネットを出版する際、トンマーゾへの詩の「彼」を「彼女」に書き換えた――という“美しい嘘”も伝わっている。

ルネサンスのイタリアでは、男色文化そのものは特別なことではなかった。

けれども、ミケランジェロの心の奥には、芸術家ならではの“複雑で、どこか未完成な愛”が、静かに隠されていたのかもしれない。

芸術と愛、その曖昧な境界線

芸術に昇華した愛

ミケランジェロが彫る大理石には、彼が心のどこかで憧れた美しい青年たちの面影が、そっと封じ込められている。

『ダヴィデ像』――理想化された若き男の肉体は、当時のフィレンツェ市民を驚かせ、称賛を集めた。

モデルとなった青年の名は定かでないが、同時代の証言や後年の詩には、アンドレア・クアラテシやファビアーノ・ディ・ベルトなど、ミケランジェロが親愛を寄せた青年たちの名前が見え隠れする。

興味深いのは、当時のフィレンツェでは彼の彫刻や絵画の“モデル”になることが、若者たちの間でひそかな誇りだったという点だ。

自らの肉体が永遠の芸術の中に刻まれる――それは、名もなき青年たちにとっても特別な体験だったに違いない。

彼の作品に流れる優美さは、触れられぬ憧れと、芸術家としての探求心が静かに溶け合ったものだったのかもしれない。

未亡人への手紙、届かなかった口づけ

ミケランジェロの人生に、いわゆる“恋愛”としての女性の影はあまり濃く残っていない。

ただ、晩年には詩人ヴィットリア・コロンナと親密な交流を重ねたと言われている。

コロンナは貴族階級の未亡人で、聡明で信仰心あつく、互いにソネットを贈り合い、芸術や人生について語り合ったという。

ヴィットリアが世を去る1547年まで、その交歓は絶えることがなかった。

彼女の手にキスをしたことはあっても、頬にはキスできなかった――。

伝記作家アスカニオ・コンディヴィは、ミケランジェロが「それが生涯唯一の後悔だ」と語っていたと記している。

その関係は恋というより、魂の共鳴に近かったのかもしれない。

ミケランジェロにとって女性は、心を激しく揺さぶる存在というより、静かに敬愛する“遠い光”だったのだろう。

人生の黄昏と、残された愛

晩年に寄り添った孤独

八十を過ぎても、ミケランジェロは石と向き合い続けた。

静かなアトリエには、弟子や若い友人、そして遠い昔から心の中に住み続けた人々の面影が、やさしく揺れていた。

晩年、最も近くにいたのは、かつて深い親愛を注いだトンマーゾ・デイ・カヴァリエーリ。

その存在が、老いた芸術家の心を、そっと温めていたのかもしれない。

人生の終わりが近づくなかで、ミケランジェロは

「人を深く愛したことが、私の芸術を創った」

と小さく呟いたと伝えられている。

その言葉は、寂しさのなかにも静かな誇りが滲んでいる。

大理石の向こうに見たもの

1564年、ローマ。

二月の冷たい空気のなか、ミケランジェロはその小さな部屋で、そっと静かな息を引き取った。

最期の時、そばには弟子やトンマーゾ・デイ・カヴァリエーリら、人生のささやかな証人たちが寄り添っていた。

すでに筆も槌も手放しながらも、彼の瞳はどこか遠く、まだ見ぬ大理石の彼方を見つめていたのかもしれない。

「私はまだ未完成だ」

その言葉を残し、長い旅を終えたミケランジェロ。

未完の作品と、誰にも渡しきれなかった思いとともに、静かにこの世を去っていった。

彼の愛もまた、大理石の中に隠れたまま、そっと余韻を残している。

ミケランジェロの恋愛観とは?

ミケランジェロの生涯は、神に選ばれた天才としての栄光と、人としての孤独が同居する軌跡だった。

『ダヴィデ像』で人間の理想を描き、『最後の審判』で神の怒りと赦しを刻んだその手は、同時に、誰かを深く想いながらも届かぬ愛を抱え続けた手でもあったのかもしれない。

彼にとって“愛”とは、手に入れるものではなく、永遠に形を探し続けるものだった。

その愛は、石の冷たさの中に潜む温もりであり、筆の跡に滲む祈りであり、彫るたびに「人間とは何か」を問い続ける行為そのものだったのだろう。

彼の恋は、報われぬ想いでありながら、芸術として永遠に形を持った。

魂が肉体を超えて求めた「美」こそ、ミケランジェロの愛のかたちだったのではないだろうか。

その愛は、今も静かに息づき、大理石の奥で誰かの名を呼び続けている。

English

English