モーツァルトの恋愛観に迫る|“音楽の天才”が奏でた恋の旋律とは?

彼の名を口にするだけで、空気がふわりと舞い上がるような気がする。

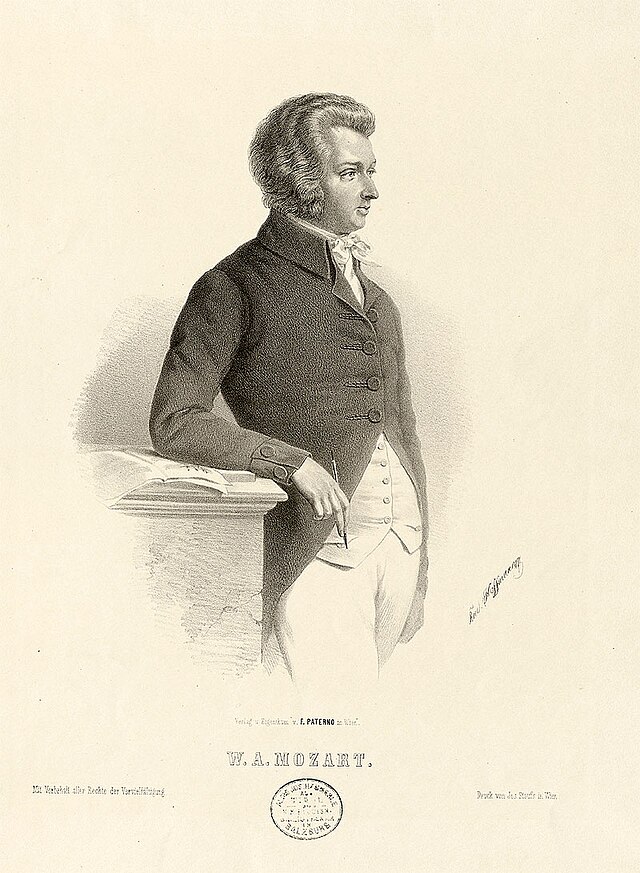

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト。

5歳で作曲を始め、神童としてヨーロッパを駆け抜けた。

『フィガロの結婚』や『魔笛』の華やぎ、『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』の軽やかさ、そして死の間際まで手を止めなかった『レクイエム』の静謐な祈り——。

そのすべての旋律には、彼の感情と人生が、まるで心拍のように刻まれている。

だが、音符の裏側にはもうひとつの旋律がある。

それは、恋をし、手紙を書き、嫉妬し、そして妻を深く愛した男の鼓動だ。

本記事では、音楽の天才モーツァルトの“恋愛観”に光を当て、彼の愛がいかに人生と音楽を変えたのかを紐解いていく。

甘やかな初恋の記憶

幼き日の旅路と淡い憧れ

1756年、オーストリアのザルツブルクに生まれたモーツァルト。

モーツァルトの父レオポルトは音楽家であり、ザルツブルク大司教に仕える宮廷楽団の副楽長という立場にあった。

我が子の天賦の才を世界に示すべく、彼は姉ナンネルを連れてウィーン、パリ、ロンドン、ローマなどを巡り、王侯貴族の前で演奏を披露する旅に出たのだ。

天才少年の名声は広まり、宮廷や貴族の邸宅に呼ばれては演奏し、拍手喝采を浴びる。

その旅の途中、彼が初めて恋心に似た感情を抱いたとされるのが、ミュンヘンで出会った少女である。

名前は残っていないが、彼女はモーツァルトと同年代か少し年上だったとされる。

「彼女の笑い声が、トリルみたいだった」

そんなふうに、彼は書き記している。

だが旅は続き、恋は風のように通り過ぎる。

少女の顔も、声も、やがて遠ざかる。

この時期のモーツァルトにとって、恋は手の届かない旋律。

演奏が終われば別れが来る、それが彼の最初の恋愛観だったのかもしれない。

青年期の恋と彷徨

そして、この初恋のあと、彼は各地を旅しながらさまざまな女性たちと出会っていく。

1777年、母とともにアウクスブルクを訪れた際には、

従妹マリア・アンナ・テークラ・モーツァルト(通称ベーズレ)と再会する。

ふたりは互いに強く惹かれ合い、冗談と情熱の入り混じった手紙を交わしながら、若き日の恋を育んだ。

モーツァルトにとって“恋”と“肉体”が重なり合った、最初の経験だったのかもしれない。

10代後半から20代前半にかけて、ウィーンの舞踏会でバレリーナと短い逢瀬を重ねたり、パリやアウクスブルクで貴族の娘に淡い想いを寄せたこともあった。

情熱的ではあったが、それらはすべて一過性のもので、彼の心に長く残ることはなかった。

それでも“恋をする”という体験は、彼の音楽に小さな情感を積み重ねていったように思える。

ヴェーバー家の姉妹とふたつの恋

アロイジアの残響

1777年、21歳のモーツァルトは、新たな職と自由な音楽環境を求めて、母アンナ・マリアとともにヨーロッパ各地を旅に出た。

その途上、マンハイムに滞在した際に、彼はフリードリン・ヴェーバーの一家と出会った。

ヴェーバー家の次女アロイジアは、美しいソプラノの持ち主で、将来を嘱望される歌手だった。

モーツァルトは彼女の歌声と容姿に心を奪われ、歌曲を贈り、真剣に結婚を申し込むほど夢中になった。

そのひとつ、『わが感謝を受けたまえ(K.383)』は、彼女の声のために書かれたともいわれている。

当初アロイジアも彼に対して好意的で、ふたりは一時的に恋人同士のような関係になったが、彼が職に就けず、経済的にも将来が見通せない中で、しだいに彼女の心は離れていった。

最終的にはウィーンでの再会時、彼に対して冷淡な態度をとったとも伝えられている。

この恋は、モーツァルトにとってはじめての真剣な愛であり、彼の心に深い傷を残した。

傷心の街での再会

失恋の傷を抱えながらも、モーツァルトはウィーンでの生活を始め、ヴェーバー家に再び出入りするようになる。

そして、そこで再会したのが、かつての“姉でなかったほうの妹”――三女・コンスタンツェだった。

姉アロイジアほどの舞台映えはなかったが、どこか飾らぬ明るさと、軽やかな気質を持っていた。

以前は少女だった彼女も、このときには20歳を過ぎ、控えめな美しさと快活な気配りを身につけていた。

モーツァルトは、彼女との手紙のやりとりの中で、次第にユーモアと官能の混じった感情を吐露していく。

「僕の小さなツィプフェルヒェン(男性器の婉曲表現(幼児語・愛称))へ」

少し赤面してしまうような愛称で、彼はコンスタンツェを呼んだ。

これは単なるふざけた戯れ言ではない。

彼にとって、音楽と同じくらい自由で、感覚的で、

そして情熱的な表現こそが、愛の真実だった。

コンスタンツェとの日々に宿る旋律

結婚生活という即興曲

1782年、26歳のモーツァルトと20歳のコンスタンツェは結婚する。

父レオポルトはこの結婚に反対した。

理由のひとつには、コンスタンツェの家柄や経済的背景への不安があった。

また、モーツァルトがこれまでに見せてきた奔放な女性関係や、不安定な収入への懸念も影を落としていた。

さらに、結婚前にはちょっとした騒動もあった。

モーツァルトとコンスタンツェは仮契約のような婚約関係にあったが、母親がその関係を解消しようとしたことで、コンスタンツェは修道院に一時保護される事態にまで発展した。

それでもモーツァルトは、「彼女なしでは生きられない」と強い意志を貫き、祝福のないまま結婚へと踏み切った。

音楽と愛の日々

生活は苦しかった。

ウィーンの暮らしは高くつき、仕事も安定せず、借金がかさむ。

だが彼の創作意欲は衰えなかった。

むしろ、コンスタンツェとの生活が、彼の音楽に新たな色彩を与えたのかもしれない。

彼女への手紙は、まるで音楽そのものだった。

リズミカルで、冗談交じりで、しかしどこか寂しげな余韻も残す。

彼は演奏旅行に出るたび、彼女に手紙を書いた。

ときには一日2通も。

その手紙は、愛の告白であると同時に、まるで音楽のような構造を持っていた。

挨拶から始まり、ユーモアを交えた展開、そして必ず「また会える日を楽しみにしている」という再現部で結ぶ——

それはまるで、彼の楽曲がたどるソナタ形式そのものだった。

ただしそのユーモアは、時に常軌を逸しており、

「もし君が今夜寝る前におならをするなら、それを瓶に詰めて、封をして、僕に送ってくれないか」

であったり、

「1000回キスを送るよ…いや、むしろ1万回にしよう!そのすべてを君の鼻、唇、首、そして——さて、あとは想像にお任せするよ。」

と本気とも冗談ともつかない言葉が手紙に綴られている。

コンスタンツェへの愛は、品位と下ネタのあいだを行き来しながら、音符のように跳ね回っていた。

まるでいたずら小僧のような愛情表現だが、これこそがモーツァルトの“素顔”だったともいえる。

愛と死と、そして音楽

最期の祈りに捧げたレクイエム

モーツァルトは35歳でこの世を去った。

ふたりの間には6人の子どもが生まれたが、成人まで生き残ったのは2人だけだった。

死の床で作曲していた『レクイエム』は、未完のまま残された。

彼の死因については諸説あるが、病の苦しみと経済的困窮の中でも、彼は最期まで音楽に向き合っていた。

そしてその傍らには、ずっとコンスタンツェがいた。

彼女は夫の作品を守り、世に広めるために尽力した。

未完のレクイエムを弟子に託し、彼の名を歴史に刻んだのは、他でもない、彼女である。

彼女の存在がなければ、私たちは今日のようにモーツァルトを聴くことはなかったかもしれない。

モーツァルトの恋愛観とは?

モーツァルトの恋愛は、劇的というよりも、ひとつの長いソナタのようだった。

第一楽章に甘やかな出会い、

第二楽章に失恋の哀しみ、

第三楽章に結婚と生活、

そして終楽章に別れと永遠の余韻。

恋と音楽は、彼の中で常に重なり合っていた。

彼の恋文には、メロディがある。

彼の旋律には、愛の記憶がある。

そう思って耳を澄ませば、『フィガロ』のアリアの中に、『魔笛』のパ・パ・パの重なりの中に、コンスタンツェの笑顔が、今もそっと隠れている気がする

English

English