クレオパトラの恋愛観に迫る | 愛と策略に生きたエジプト女王の素顔とは?

ナイルの風に生まれ、男たちを魅了し、帝国をも揺るがせた女――クレオパトラ七世。

彼女の名は、数千年を経た今もなお、愛と権力の象徴として人々の想像をかき立てる。

本記事では、「クレオパトラの歴史と恋愛」に焦点を当て、神話と現実の狭間に生きた女王の心をたどる。

教科書が語る「妖婦」や「策略家」というレッテルの奥には、愛を武器にも盾にも変えた、一人の女性の静かな意志があった。

彼女がどんな思いで愛し、どんな覚悟で生きたのか――

ここでは、その愛の軌跡を、ゆっくりと読み解いてみたい。

愛を知る女王のはじまり

ギリシャ人として生まれたエジプトの女王

紀元前69年、クレオパトラはギリシャ系の王族・プトレマイオス家に生まれた。

名前は「父の栄光」を意味し、その名のとおり、王の娘として育った。

けれど彼女の出自は少々複雑だ。

「エジプトの女王」と呼ばれながらも、純粋なエジプト人ではなく、代々続くマケドニア系の血を引いていた。

民衆から見れば、“異国の女神”のような存在だったかもしれない。

それでも彼女は、王家の誰よりも早くエジプト語を習得し、土地の神々に敬意を払った。

この時点で、すでにクレオパトラは「支配するために、まず愛する」ことを知っていたのだ。

王座をめぐる追放と、最初の絶望

17歳で弟プトレマイオス13世と共同統治者となる。

形式的には夫婦だったが、実質は王座をめぐる骨肉の争いだった。

陰謀、毒、裏切り。

古代宮廷の定番が、彼女の周囲にも当たり前のように渦巻いていた。

やがて弟との対立は決定的となり、クレオパトラは王宮を追われ、シリアへ亡命する。

だが、そこで彼女は泣き崩れたりはしなかった。

むしろ静かに戦略を練った。

「王に戻るには、より大きな“力”が必要だ」と。

その“力”が、ローマだった。

そしてその象徴が、ユリウス・カエサルだった。

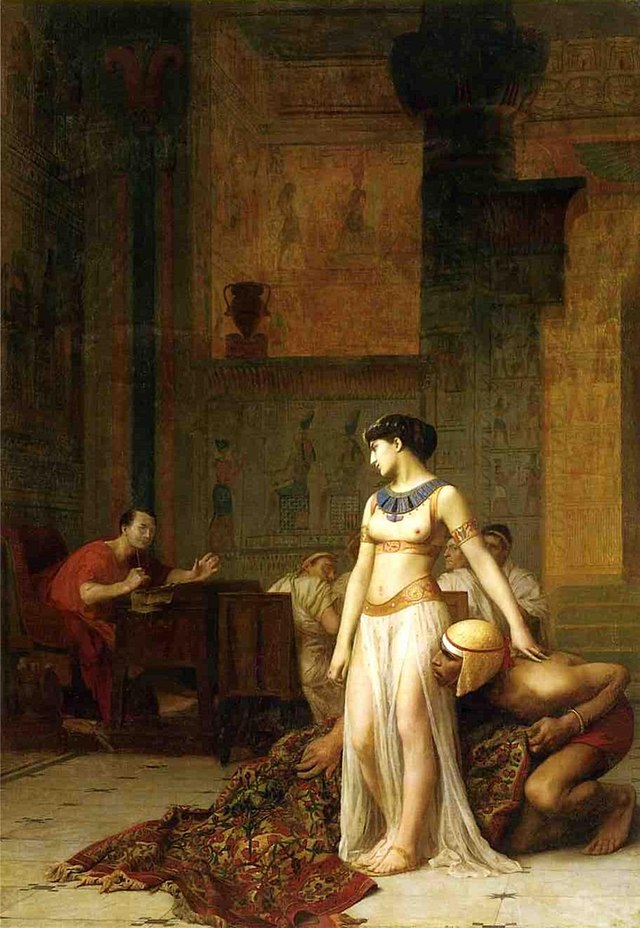

カエサルとの夜、絨毯と香の伝説

紀元前48年、エジプト・アレクサンドリア。

ローマの将軍ユリウス・カエサルが、エジプトの王族争いの仲裁に現れたその夜、

クレオパトラは一つの賭けに出る。

自らの身体を長いペルシャ絨毯に包み、使用人に担がせて、王宮へと忍び込んだ。

ろうそくの灯りがゆらめく石造りの広間。

宦官たちの足音が消えたあと、カエサルの前に絨毯が差し出される。

ごそ…と布がほどかれたその瞬間、

現れたのは、香油と野生の果実のような匂いをまとった若き女王。

その瞳は闇に溶けるように深く、

その指先は王族であることよりも、なにか別の確信に満ちていた。

カエサルは剣を抜かなかった。

かわりに、手を差し伸べた。

この一夜で、彼はすべてを理解したのかもしれない。

彼女が美しいだけの女ではなく、

知恵をたたえ、国を背負い、そして「愛されること」よりも「生き抜くこと」を選んだ人間であると。

彼女の言葉は滑らかなギリシャ語で始まり、

やがて流れるようなラテン語に変わる。

政治の話の中に、ときおり紛れ込む笑み。

武将と女王の対話は、夜明けまで続いた。

愛と権力の、等価交換

カエサルは、彼女を王座に戻す。

それは単なる慈悲ではなかった。

彼もまた、クレオパトラという女王を“手札”ではなく“盟友”として見たのだ。

そしてクレオパトラは、ローマに忠誠を示すだけでなく、

彼の腕に身を預けた。

やがて男児が生まれる。名はカエサリオン。

この子は、恋の産物であると同時に、

プトレマイオス王朝とカエサルの血を融合させる“歴史の種”でもあった。

クレオパトラはこのとき、どれほど冷静だっただろうか。

それとも、一瞬だけは夢を見たのかもしれない。

「愛されていいのだ」と。

でも、目を覚ますのが早いのも、彼女だった。

ローマでの孤独と、愛されない現実

カエサルに招かれ、クレオパトラはカエサリオンを連れてローマに滞在する。

だが、そこは彼女にとって“舞台”ではなく、“異国の檻”だった。

ローマの市民たちは、異国の女王を歓迎しなかった。

その肌の色も、香水の香りも、信仰も、振る舞いも――何もかもが異質だった。

広場では彼女を「淫婦」と囁く声もあった。

カエサルが正式な妻(カルプルニア)を差し置いて彼女を寵愛したことで、

ローマの空気は冷ややかに凍っていく。

クレオパトラは、女王であると同時に、ただの“客人”に過ぎなかった。

自国では神の化身と称えられた彼女も、ローマでは“余計な存在”でしかなかった。

夜、彼女はナイルの夢を見る。

自分の言葉が通じる場所、自分が誰であるかを知っている土地。

それでも彼女は泣かなかった。

愛することと、報われることは、いつだって別物だから。

去り際に残したもの

紀元前44年、カエサルは元老院で暗殺される。

ダガーナイフの刃が彼の胸に突き立つその瞬間、

クレオパトラはすでに“次”の行動を考えていたかもしれない。

彼女はカエサリオンを抱き、静かにローマを去る。

言い訳も、抵抗もなかった。

ただ、王として、母として、自分の“物語”を守るために。

その背中には、

愛されなかった女の哀しみと、

愛することを手放さなかった女王の誇りが、

しっかりと同居していた。

アントニウス ― 情熱と陶酔の男

カエサルの死後、ローマを掌握しようとしたマルクス・アントニウス。

彼とクレオパトラの出会いは、まるで火と香水のように、

瞬時に燃え上がり、互いを包み込んだ。

アントニウスは、カエサルよりもずっと“人間らしい”男だった。

強く、脆く、感情的で、愛されることに飢えていた。

クレオパトラはそんな彼に、王国と心の両方を差し出した。

二人は共に過ごし、双子を含む三人の子をもうける。

エジプトでの生活は、享楽と愛に満ちていたが、

それはあまりにもローマ的な“倫理”からは逸脱していた。

やがてローマでは「アントニウスは女に操られている」と囁かれ始める。

その噂が、二人を戦争へと導いた。

滅びの予感、そして愛の最期

紀元前31年、アクティウムの海戦。

クレオパトラとアントニウスの連合軍は、オクタヴィアヌス率いるローマ軍に敗れる。

艦隊は混乱し、兵は散り、勝利の望みは海の底に沈んだ。

それでも彼らは、敗北の中に、わずかな安息を求めて逃げのびた。

向かった先はアレクサンドリア。かつての栄華と夢が詰まった、彼らの楽園だった。

だが楽園はもう、そこにはなかった。

庭の香草は乾き、噴水の音も止まり、壁にかかる絵はどこか寂しげに色を褪せていた。

死は、いつも音もなく忍び寄る。

それでも二人は、最後の時間を共に過ごした。

手紙を書き、子を抱き、葡萄酒を分け合い、夜の帳が降りるまで語り合った。

クレオパトラは、ふと、

「愛していた?」と聞いたという。

アントニウスは少し笑い、

「最初から滅んでもいいと思えるほどには」と答えたとも言われている。

ローマ軍がアレクサンドリアに迫る頃、

アントニウスは偽の報せ――クレオパトラが死んだという虚報を信じ、自ら命を絶つ。

その報せを受けたクレオパトラは、何も叫ばなかった。

静かに、しかし確かに、膝を崩したという。

そして、アントニウスの亡骸のそばに運ばれ、

彼の額に口づけを落とした。

それが、二人にとって最期の対話だった。

彼女はその後、幾日かをかけて身の回りを整え、

最後の衣を選び、黄金と真珠で身を飾った。

これは敗北ではない。

女王としての、自分らしい退場の儀式だった。

毒蛇――アスプを胸に抱いたのは、演出だったとも言われる。

死さえも、彼女の舞台だった。

肌に牙が触れたとき、

彼女はどこかほっとしたような、眠る前の子どものような表情をしていたという。

“恋に生きた女”と呼ぶには、あまりに凛とした死にざまだった。

それは愛の逃避ではなく、愛の完成だったのかもしれない。

クレオパトラの恋愛観とは?

クレオパトラの恋愛観は、ただ愛されることを願う少女の夢ではなかった。

それは、国家を動かす知恵であり、孤独を引き受ける覚悟だった。

カエサルとの愛は「生き延びるための戦略」。

アントニウスとの愛は「心を取り戻すための救済」。

そして最後に彼女が選んだのは、「誰にも支配されない愛」だったのだろう。

愛とは、服従ではなく、自らを賭ける勇気。

その真意を、彼女は死によってもなお、私たちに問いかけている。

――クレオパトラの愛は滅びではなく、永遠の宣言だったのかもしれない。

English

English