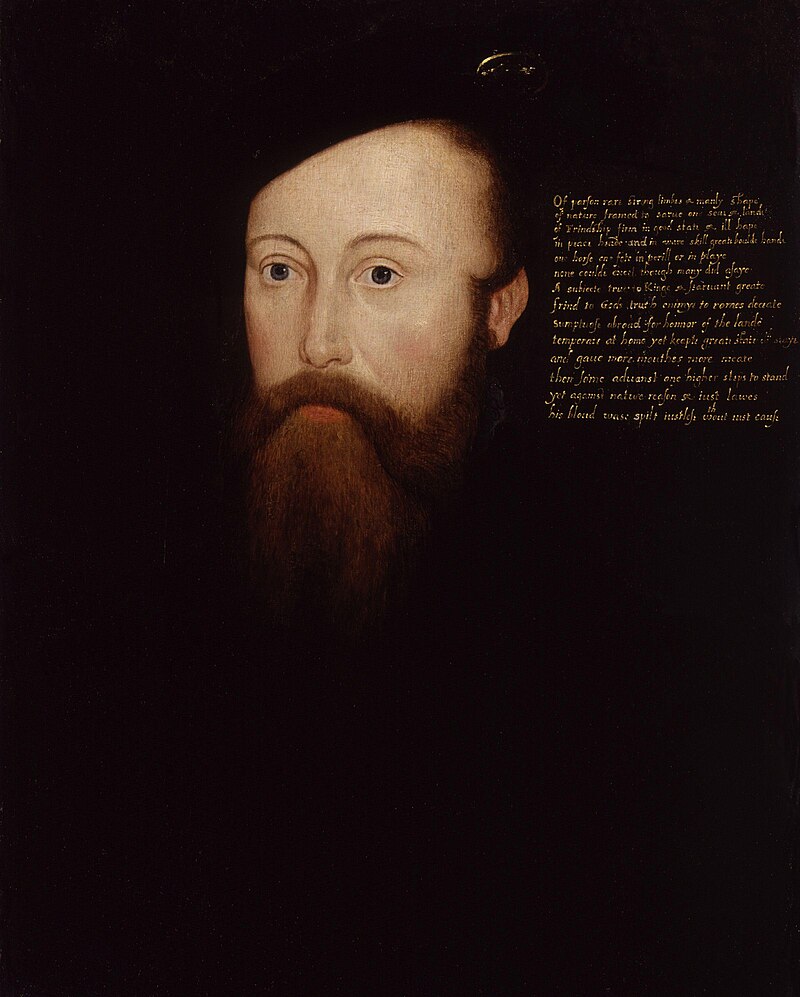

エリザベス1世の恋愛観に迫る|“処女王”が隠した心の揺らぎとは?

イングランド史の中で、これほど多くの人々の想像をかき立てる女王もいないだろう。

エリザベス1世。

「処女王」と呼ばれ、16世紀の大英帝国を黄金時代へと導いた女である。

スペインの無敵艦隊を打ち破り、

シェイクスピアの劇が花開く時代を支配し、

政治と外交の盤上で果敢に駒を進めた。

だが、その胸の奥底には、権力者としての顔とは別の、一人の女性としての微かな揺らぎが隠れていた。

彼女は本当に「愛」を持たなかったのか。

それとも、時代と宿命が恋を許さなかったのか。

彼女の愛の物語をそっと紐解いてみよう。

血の記憶に包まれた誕生

王の愛と王妃の悲劇

1533年、ロンドン。

エリザベスは、ヘンリー8世とアン・ブーリンの娘として生まれた。

父は欲望と権力の化身のような男。

母は情熱と知恵で王の心を奪った女性。

その結末は、甘美な愛の物語というよりも、血の匂いを孕んだ悲劇に近い。

彼女がまだ幼いころ、母アンは「不貞と反逆」の罪で斬首された。わずか2歳。

愛の果てが断頭台であることを知った少女は、その瞬間から恋と死を結びつけて覚えたのかもしれない。

孤独な学び舎

母を失ったのち、エリザベスは“王の娘”でありながら、継承権を奪われ、不安定な立場に置かれる。

しかし彼女は孤独を肥やしにした。

ラテン語、ギリシア語、フランス語、イタリア語を修め、のちにはスペイン語も操る才女に育った。

彼女のノートには、十代の少女とは思えぬほどの理知的な言葉と、同時に、寂しさを滲ませる詩の断片が残っている。

愛を夢見る前に、まず自らを守る術を覚えたのだ。

初めての心のざわめき

危うい影との遭遇

1547年、父ヘンリー8世が死去し、9歳の弟エドワード6世が即位すると、エリザベスの周囲には新たな人物が現れる。

母の従妹であるキャサリン・パーの再婚相手、トマス・シーモア――36歳。

彼は陽気で、野心家で、そして何よりも女性に対して“無邪気すぎる”振る舞いをした。

当時14歳のエリザベスにとって、シーモアの存在はただの義理の親戚ではなかった。

朝の庭で追いかけっこをしたり、寝室に忍び込まれたり――

後世の記録はあいまいだが、彼が彼女の若い心を震わせたのは間違いない。

彼女は確かに「恋」を知りかけた。だが、それは同時に「危険」とも隣り合わせだった。

恋と恐怖のはざまで

シーモアは、彼女の侍女を交えて戯れることすらあったという。

嫉妬と戸惑い。

少女の胸に芽生えた感情は、甘いだけでなく、鋭い棘を伴っていた。

やがてキャサリン・パーが彼らの関係に疑念を抱き、エリザベスは屋敷を離れざるを得なくなる。

シーモアは後に反逆罪で処刑された。

彼の死とともに、エリザベスはひとつの教訓を深く胸に刻む。

――恋は、甘やかであると同時に、破滅への扉でもあると。

王冠と恋のはざまで

即位と孤独な戴冠

1558年、25歳のエリザベスは、ついにイングランド女王として戴冠した。

バラ戦争の影をまだ引きずる国。宗教対立に揺れる国。

そして若き女王のもとに、無数の「結婚の話」が降り注いだ。

スペイン王フェリペ2世、フランス王子アンジュ公、スウェーデンのエリック王子……

ヨーロッパ各国の王族たちは、政治と愛を混ぜ合わせた提案を次々に持ちかけてきた。

だが彼女は微笑みながら、すべてを曖昧に引き延ばすことで、イングランドの安全保障を巧みに操った。

結婚の約束は、外交カードに変わり、彼女の手の中で光る武器となったのだ。

そのしたたかさの裏に、少女時代に刻まれた恐怖と教訓が潜んでいたのは言うまでもない。

炎のような男、ロバート・ダドリー

エリザベスの人生で、ただひとり「心を許した男」と呼ばれる人物がいる。

ロバート・ダドリー。幼いころからの知己であり、即位当初から彼女の傍らにいた。

二人が20代半ばのころ、宮廷では「女王とダドリーは恋人ではないか」という噂が絶えなかった。

朝の散歩も、夜更けの語らいも、視線の交わし方ひとつで、周囲の人々に炎を想像させるほどだった。

だが彼には妻がいた。

妻エイミー・ロブサートは1560年、不審な転落死を遂げる。

「女王と結婚するために妻を消したのでは」との噂が一気に広がり、二人の関係は危うい均衡に追い込まれた。

エリザベスは結局、ダドリーを夫に選ぶことはなかった。

だが彼を宮廷の要職に留め、死ぬまで手紙を交わし続けた。

彼女の心に宿ったのは、恋人でもなく、夫でもなく、権力の支えでもなく――

もっと曖昧で、それでいて確かな「特別」だった。

政略と恋の駆け引き

求婚の舞台裏

エリザベスは生涯にわたり、結婚交渉を外交の道具とした。

「女王は誰を選ぶのか」という期待と不安は、ヨーロッパ各国の心を揺さぶり続けた。

アンジュ公フランソワ(当時20歳)との縁談では、エリザベス45歳。

二人がロンドンで出会ったとき、彼女は年齢差を軽妙なユーモアで覆い隠した。

人前で彼の手を取り、頬に口づけをした――それだけで民衆は熱狂した。

だが結婚には踏み出さない。

彼女の愛は、いつも「国」と「自由」の重みに引き戻された。

処女王という選択

「私はすでに結婚している。わたしの夫はイングランドである」

そう語ったとされる彼女の言葉は、単なる方便ではなかった。

宮廷ではたびたび求婚について問われたが、彼女はウィットを交えてかわした。

「もし私が結婚したら、あなた方は私の夫に跪くことになるでしょう」

冗談めいた一言に、場は笑いに包まれる。

だがその裏には、愛を選べば女王としての威厳を失うという冷徹な計算が潜んでいた。

しかし、人間は理屈だけでは生きられない。

エリザベスは侍女たちが結婚すると、ときに激しい怒りを見せた。

許可なく結婚した侍女を幽閉したことすらある。

それは「宮廷の規律を乱したから」と説明されたが、実際には――自分が禁じられた愛を、若い侍女が手にして去っていくことへの、抑えきれない嫉妬だったのかもしれない。

女王である前に、ひとりの女性としての心のざわめきが、そこには確かに存在していた。

処女王という称号は、冷たい禁欲の証ではなく、愛に憧れながらも自由を手放さなかった彼女自身の矛盾に満ちた答えだった。

嫉妬も、ユーモアも、政治の仮面も――すべてを抱え込んで、彼女は最後まで「女王」であり続けたのだ。

晩年に残されたもの

老いゆく女王

晩年のエリザベスは、化粧で白く塗られた顔に真珠を飾り、華やかさを保ち続けた。

だが鏡の奥にいる自分に、彼女は何を問いかけていただろう。

ダドリーを失い、忠実な側近も次々と去り、孤独の影が濃くなる。

1603年、69歳。

リッチモンド宮殿で、彼女は静かに世を去った。

枕辺に寄り添う者は少なく、その最後の言葉は記録に残っていない。

ただ、最期まで「結婚しない」という選択を貫いたその姿が、彼女の愛の形そのものだった。

エリザベス1世の恋愛観とは?

彼女の恋愛観をひと言で語るのは難しい。彼女は愛を恐れ、愛を欲し、愛を政治に変え、そして最後には愛を国そのものに託した。

母の断頭台が教えた「恋の危うさ」、

シーモアとの曖昧な初恋、

ダドリーへの尽きぬ想い。

それらは彼女を「処女王」にした鎖であり、同時に翼でもあった。

そしてもう一つ、忘れてはならないのは――「処女王」という称号自体が彼女の最大のブランディングであったことだ。

清らかで独身の女王というイメージは、信仰と結びつき、愛国心を呼び起こし、国民の誇りに変わった。

彼女は愛を一人の男に捧げる代わりに、国家全体と“集団婚”を結んだのだ。

人はなぜ、愛を避けながらも、愛を求めてしまうのか。

エリザベスの人生は、その矛盾の答えを探す長い旅路だったのかもしれない。

――あなたがもし彼女の隣に立つことを許されたら――

「女王」としてではなく、「ひとりの女」としてのエリザベスを、愛することができただろうか。

English

English