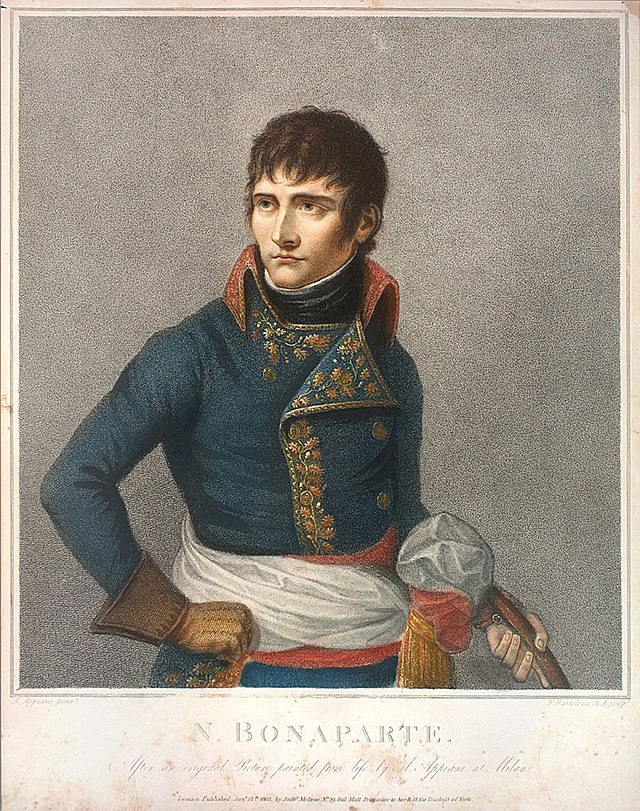

ナポレオンの恋愛観に迫る|“皇帝”が手にできなかった唯一の女性とは?

地中海の孤島・コルシカに生まれたひとりの少年は、やがて帝国を築き、世界を震わせる皇帝となった

――ナポレオン・ボナパルト。

革命の嵐を駆け抜け、数々の戦場を制した彼の人生は、常に「勝利」と「孤独」が背中合わせだった。

そしてその陰には、どんな戦略でも征服できなかった、ひとりの女性の面影があった。

本記事では、ナポレオンの恋愛観と人生観に焦点を当て、“皇帝”の鎧の内側に潜む、ひとりの人間としての愛の軌跡をたどる。

少年ナポレオンの孤独

母と島と、寂しさの起源

ナポレオンの原点は、コルシカ島の風の中にある。

幼いころの彼は、父を早くに亡くし、厳格な母レティツィアのもとで育った。母はまるで兵士のように家を取り仕切り、感情を多く語らぬ女だったという。

少年ナポレオンは本を愛し、静かに考える子だった。

だが、その内側には常に誰かに認められたいという熱く小さな火種のような欲求が燃えていた。

フランス本土の軍学校に送られた彼は、貴族の子息たちに囲まれて孤立し、「異邦人」としてからかわれ、居場所を失いかけた。

その孤独が、彼を野心の人間にした。

だが同時に、深く愛されたいという、名もなき渇望も育ててしまった。

それはのちの人生で、“勝利すること”と“満たされること”はまったく別のものだという事実に、彼自身を何度もぶつけていくことになる。

青年ナポレオンの彷徨

軍学校を卒業し、砲兵将校となったナポレオンは、革命の嵐が吹き荒れる中で少しずつ頭角を現していく。

パリの混乱、トゥーロンの包囲戦、そしてヴァンデミエールの蜂起鎮圧——彼は戦場でその名を刻み始めた。

若き日のナポレオンには、エリザベート・ル・ミルールという少女への淡い恋心が記録されている。

彼女はナポレオンが士官候補生として滞在していたヴァロワ家の娘で、教養と優しさを備えた少女だった。

青年ナポレオンは、書物の合間に彼女の笑顔を思い浮かべ、夜ごと手紙を書いたという。

「君の声を思い出すたびに、心が温かくなる」

と綴ったその手紙は、恋の告白というよりも、孤独な少年のささやかな祈りのようだった。

だが、この初恋は長くは続かなかった。

身分の違い、そして革命前夜の不安な時代が、ふたりの未来を静かに閉ざした。やがてナポレオンは、手紙を破り捨て、再び勉学と野心の世界へと戻っていく。

若き将軍の、最初の春

マルセイユの陽だまり

25歳のナポレオンは、革命の混乱で一時軍を離れ、マルセイユに滞在していた。

その地で彼は、絹商人クラリー家と親しくなり、そこで16歳の少女デジレ・クラリーと出会う。

彼女は自由奔放な明るい性格で、魅力的な瞳をしていたという。パリの喧騒を知らぬ、南仏の陽だまりのような娘だった。

ナポレオンはすぐに惹かれ、クラリー家に頻繁に出入りするようになる。

彼女といると、つい冗談を言っては照れ笑いをし、何回も手紙のやりとりを行った。

彼女の前では、冷静な戦略家でも、激情の将軍でもなかったのだ。

だが、運命はすでに別の方向へ動き始めていた。

パリへ呼び戻されたナポレオンは、軍務と政治に追われ、やがて二人の距離は少しずつ冷めていく。手紙の返事は途絶え、言葉の温度も失われていった。

彼女とは婚約したとされるが、その縁談は自然に消滅した。

ナポレオンは晩年、セント・ヘレナ島で彼は

「もし彼女と結婚していたら、私の人生は穏やかだったかもしれない」

と語ったという。

――あのマルセイユの陽射しの中だけは、彼もまた、野心ではなく“愛”に生きた青年だった。

ジョゼフィーヌという魔法

香りと不安のはじまり

27歳、激動のパリで将軍としての名を上げはじめたころ、ナポレオンは生涯を変えるひとりの女性と出会う。

その名は――ジョゼフィーヌ・ド・ボアルネ。

彼女はすでに2人の子を持つ6歳年上の未亡人で、パリの社交界では優雅な振る舞いと香り高い気配で知られていた。

軍靴の音が響く世界にいた若き将軍にとって、彼女はまるで別世界の生き物のようだった。

ナポレオンは一瞬で恋に落ちた。

というより、これは恋というより、熱にうかされた信仰のようなものだった。彼の手紙は、まるで詩人が酔って綴るように情熱的だった。

ナポレオンはジョゼフィーヌの飼い犬・フォルトゥネに嫉妬したという逸話も残っている。

彼女の膝の上を占領する小型犬に対して、大陸を征服する将軍が本気で苛立ち、夜ごとにため息を漏らしていたのだ。

征服者の心は、意外にも繊細だった。

「三日間返事がない。僕は狂いそうだ」

「君の匂いを感じたい」

「裸のまま、僕のもとに来てくれ」

英雄というのは、恋をすると実に無防備になるものだ。

その無防備さがまた、人間らしさを際立たせていた。

すれ違う温度

だがジョゼフィーヌは、少し違った場所にいた。

彼女にとってナポレオンは、若く魅力的ではあったけれど、激しすぎる愛はときに重たく、息苦しいものだった。

彼女は彼の熱に応えきれず、その不均衡がやがて関係を蝕んでいく。

ナポレオンが戦地にいる間、ジョゼフィーヌは他の男との関係に心を預けていた。

それを知ったナポレオンは、彼が部屋で皿を割り、机を叩き、激昂したという記録も残っている。

怒りというより、にじむような哀しみがあった。

「君の浮気の知らせを聞いた。僕は今、荒れた海に一人で投げ出されたような気分だ」

「戦場の砲火よりも、君の沈黙が恐ろしい」

それは怒りではなく、裏切られた恋に対して、どう向き合えばいいのかわからない男の、静かな慟哭だった。

それでも彼は彼女を正妻にした。

もしかするとそれは、彼女の不完全さすらも抱きしめようとする一種の「敗北の誇り」だったのかもしれない。

愛と帝位のはざまで

別れという名の戴冠式

1804年、ナポレオンはフランス皇帝となった。

だがその王冠の重みの裏で、彼の胸には満たされぬ渇きが残っていた。

ジョゼフィーヌとの間に子ができなかったこと――

それが、皇帝としての彼を最も苦しめた。

医師を替え、祈るように治療を試みても結果は変わらず、やがて彼は「原因は彼女にある」と信じるようになる。

やがて彼の人生には別の女性たちが通り過ぎるようになる。

宮廷の侍女エレオノール・デニエル。

ジョゼフィーヌが留守のあいだ、彼の身の回りを世話した穏やかな女性だった。

ナポレオンは、子を持てぬ現実に揺れながら、“自分に血を残せるのか”を知りたかったため関係をもったされている。やがてエレオノールは男児――シャルル・レオンを産み、その誕生が彼に確信を与えることになる。

また、ポーランドでは、貴族夫人マリー・ワレフスカが彼の前に現れた。

祖国のために近づいた女は、やがて彼の孤独を溶かす愛人となり、二人の間には息子アレクサンドルが生まれる。

愛と政治が重なった、静かな熱のような関係だった。

さらに、華やかな舞台の女優マルグリット・ジョルジュ。

彼女との短い情事は、噂として広がり、皇帝もまた一人の男であることを世に知らしめた。

それでも妻ジョゼフィーヌは、彼を責めなかった。

むしろ彼の周囲に穏やかな空気をもたらし、皇帝の孤独を包み込むように生きた。

だが、帝国には後継者が必要だった。愛よりも“整合性”が求められた。

離婚は避けられぬ決断だった。

別れは静かで、どこか芝居のようだった。

互いの台詞を噛みしめるように、ふたりはその幕を下ろした。

「あなたの涙が、私のすべての栄誉より重い」

彼が残したその言葉だけが、愛されることを求め続けた男の、最後の真実だった。

オーストリア皇女との取引

ジョゼフィーヌとの離婚からわずか3か月後、ナポレオンは再婚する。

相手はオーストリア皇帝フランツ1世の娘、マリー・ルイーズ——19歳の皇女だった。

この結婚は、まさに政略の結晶だった。

ナポレオンはこれによってヨーロッパの旧王族に一歩食い込み、自身の帝位と帝国の未来に“正当性”を与えようとした。

年の差は18歳。ナポレオンは彼女に穏やかな愛情を注ぎ、彼女もまた、最初は警戒しながらも徐々に夫に心を開いていったという。

二人の間には、1811年、待望の男子——ナポレオン2世が生まれる。

「ローマ王」の称号を持つこの子に、ナポレオンは帝国のすべての夢を託した。

だがこの愛は、ジョゼフィーヌとのそれとは異なる質のものだった。

どこか形式的で、運命というより“機能”に近かった。

マリー・ルイーズは夫を慕いながらも、のちにナポレオンが失脚すると祖国オーストリアに戻り、息子と離れて二度の再婚を果たす。

その静かな別離もまた、ナポレオンにとっては「愛を信じる」ことへの小さな絶望だったのかもしれない。

変わらぬ想いのかたち

それでも想いつづけた

別れたあとも、ナポレオンはジョゼフィーヌを忘れなかった。

贈り物を送り、マルメゾンの邸宅の維持費を払い、病の知らせを聞けば使者を立てた。

衣服も香水も、そこには「かつての愛」ではなく、「今も続く思い」が込められていた。

ジョゼフィーヌもまた、離婚後にナポレオン2世を慈しみ、野心を捨て、静かな優雅さの中で生涯を閉じた。

1814年、彼女は肺炎に倒れ、50歳でこの世を去る。

その報せを聞いたナポレオンは深い衝撃を受け、「彼女は、わたしの生涯で最も愛した女性だった」と語ったという。

セント・ヘレナの風のなかで

ワーテルローの敗北により、46歳のナポレオンは完全に失脚し、南大西洋に浮かぶ孤島――セント・ヘレナへと流された。

そこは、戦場でも宮殿でもない。

潮と風と沈黙だけが支配する、孤独の王国だった。

彼はその地で5年半を過ごす。

病に蝕まれ、かつて世界を震わせた将軍の威厳は、ゆっくりと薄れていった。

それでも晩年の記録には、不思議とジョゼフィーヌの名が多く残る。

寝言、回想、遺言――どこを開いても、彼女の影がそっと差し込んでいる。

「世界はわたしを誤解したが、彼女だけはわかっていた」

そう語ったとされるその一節には、戦い尽くした男の、最後の愛の告白が宿っていた。

1821年5月5日、ナポレオンは静かに息を引き取る。

その最期の瞬間、彼の唇がつぶやいた名は――ジョゼフィーヌだったと言われている。

ナポレオンの恋愛観とは?

ナポレオンにとって、愛とは理性ではなく、情熱の炎だった。

彼は帝国を築きながらも、ひとりの女性の前ではただの男であり続けた。

ジョゼフィーヌに向けた想いは、政治でも義務でもなく、人生のすべてを賭けた真実の感情だったのだろう。

その愛は、手に入らなかったからこそ永遠となり、戦いの記録よりも深く、後世の心に刻まれている。

彼が最後に見つめていたのは、栄光でも敗北でもなく、かつて自分を理解してくれたたった一人の女性の面影。

——あなたなら、愛のためにどこまで燃え尽きられるだろうか?

English

English