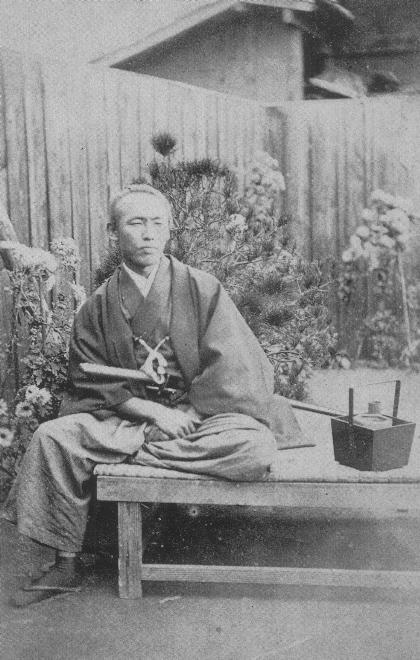

坂本龍馬の恋愛観に迫る|幕末の風雲児が見せた“優しき愛”とは?

幕末の風雲児と呼ばれた男――坂本龍馬。

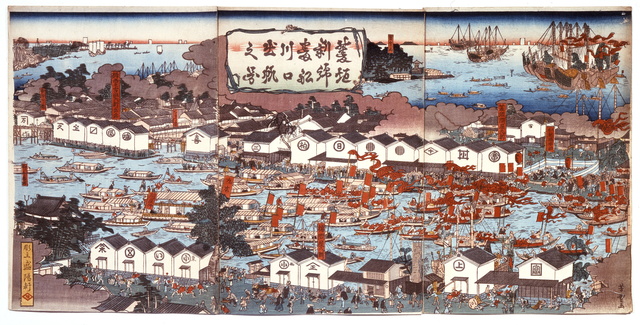

薩長同盟を成し遂げ、大政奉還を推し進め、日本を近代国家への道へと導いた立役者。

だが、彼が今なお語り継がれ、愛され続ける理由は、その偉業だけではない。

風のように自由で、友情に厚く、酒と笑いを好み、まっすぐに人を想う。

そんな温かく奔放な生き方こそが、時代を越えて人々の心を揺さぶるのだ。

本記事では、英雄ではなく“ひとりの男”としての坂本龍馬――

愛に生き、愛に試されたその人生の恋愛史に焦点を当てていく。

土佐の小さな少年が、世界を夢見るまで

身分という檻の中で

天保6年(1835年)、坂本龍馬は土佐藩・高知の町に生を受けた。

武士と町人の中間にあたる「郷士」という微妙な身分。彼の家は裕福ではあったが、士族社会では冷たい目を向けられる立場にあった。

その屈折が、彼をして「身分や枠組みに囚われない自由」を求める原点となったのかもしれない。

隣家の娘

記録は少ないが、土佐時代に隣家の娘にほのかな想いを抱いていたという一説もある。

名も残らない、通りすがりのような恋。

声をかけることすらなく、ただ日だまりの縁側から、彼女の笑顔を盗み見るような淡い日々だったのだろうか。

剣の素振りを終えたあとの汗ばんだ掌に、彼女の横顔がふと浮かぶ。

なにげない視線の交錯に、少年の心は鼓動を早めた。

叶わなかった恋は、やがて心の底に沈みながらも、龍馬という人間の根の部分に、静かにしみ込んでいたのかもしれない。

江戸の町、加尾との出会い

「国のこと」と「恋のこと」

江戸で剣術修行中、龍馬は黒船来航の衝撃を受け、次第に政治の世界に傾倒していく。そして、土佐に戻った後、ひとりの女性と出会う。

その名は、平井加尾(ひらい かお)。

龍馬と加尾が15歳ぐらいの頃のことである。

彼女は土佐藩士の娘であり、教養高く、和歌や漢詩にも通じた才媛だった。

加尾とは文通を重ね、時には密会もし、ふたりの間には確かな情が育っていた。

しかし、時代は許さなかった。

龍馬は、脱藩という決断を下す。国家の未来を担うという夢と、愛する女性との穏やかな日々。その二つは両立しなかった。

加尾と別れた後、龍馬の手紙に彼女の名が記された記録は残っていない。

ただ、ある手紙の一節にだけ、こんな言葉がある。

「恋しきものは、夢に見るが嬉しきかな」

それが加尾を指していたのか、それとも、別れたすべてのものに向けた言葉だったのかは、誰にもわからない。

お龍という台風に巻き込まれて

京都での出会い、そして逃避行

龍馬が29歳のとき、薩長同盟の仲介を終えた直後、幕府の追っ手を避けるため、京の寺田屋に身を潜めていた。

入浴中に幕府の役人に襲撃されかけたその瞬間、女性が裸のまま風呂場から飛び出して知らせ、龍馬を助けたという逸話は、あまりにも有名だ。

その女性こそが、後に生涯の伴侶となる楢崎龍――お龍である。

お龍は、京都の医師・楢崎将作の娘で、薩摩藩邸の医療係をしていた関係から、寺田屋に出入りしていた。

気丈で快活、男勝りな性格で、当時としては珍しい自由な気風をもつ女性だった。そんな彼女の機転と行動力が、龍馬の命を救い、ふたりの運命を大きく変えることになった。

この事件を機にふたりは急接近し、京から鹿児島へと逃げ延びる。

その道中こそが、「日本初の新婚旅行」と呼ばれるものである。

噴煙上がる霧島の山、湯けむり立つ温泉地。激動の時代の狭間で、ふたりは一瞬だけ時を止め、ただの男と女として過ごした。

手紙に滲む、龍馬という人間

龍馬の恋文には、理屈や教養ではなく、人柄そのものが滲み出ている。

ある手紙では、お龍のことを「この世で一番かわいい女」と書き、彼女の酒癖や気の強さも「それもまた愛嬌だ」と綴っている。

また別の文面では、「戦より難しきは、女の腹の虫」と笑いを交えながらも、自分なりの愛情表現をにじませていた。

その素朴で率直な表現には、飾らない龍馬の人間性と、愛することに対する誠実さが滲んでいる。

最後の別れと、残された想い

交わらぬままに残された手

慶応3年(1867年)11月15日、龍馬が31歳のとき、

彼は京都・近江屋で暗殺される。

幕府を退け、武力衝突を回避する「大政奉還」を成し遂げた直後だった。

維新派の中心人物として危険視された彼は、京都に潜伏していたところを刺客に襲われた。犯人は見廻組(幕府側の警察組織)とされるが、詳細はいまだ謎に包まれている。

お龍は、しばらくしてからその死を知り、慟哭したという。

彼女は龍馬の死後、しばらくは坂本家に身を寄せたが、やがて各地を放浪し、名を「楢崎光枝」と変え、写真師の妻となった時期もあった。

しかし生活は苦しく、晩年は横須賀で細々と暮らしていた。

明治37年(1904年)に亡くなる直前まで、彼女は周囲に「私は坂本龍馬の女房でした」と語り続けたという。

後年、彼女はこう語っている。

「旦那様の夢は、日本という国のはじまりでした。 けれど私には、ただ、旦那様との一日が永遠であればと、そう願っていたのです」

愛に生きた、ひとすじの風

坂本龍馬の恋愛観とは?

坂本龍馬の恋には、時代を動かした男の大胆さと、人を想う素朴なあたたかさが同居していた。

薩長同盟をまとめ、大政奉還を実現させ、日本を新しい時代へ導いた彼は、刀ではなく言葉と笑顔で人の心を動かす天才だった。

その人間味にあふれた魅力は、政治の場だけでなく、恋においても同じだったのかもしれない。

彼にとって愛は、征服でも理想でもなく、「共に生きよう」と願う素朴な祈りに近いものだったのではないだろうか。

平井加尾に見た穏やかな日々、お龍と駆け抜けた激しい時代――そこには、身分や常識を超えて、ただ目の前の相手を信じようとする心があった。

風のように自由でいながら、ひとりの女性に深く心を寄せる。その不器用でまっすぐな姿こそ、坂本龍馬という人間を象徴しているように思える。

龍馬の愛の形は、激動の幕末にあってなお、人と人とが寄り添うことの尊さを静かに教えてくれる。

――あなたならどうだろう。

誰かを想うとき、龍馬のように、風のように自由で、そしてまっすぐでいられるだろうか。

English

English