ダンテの恋愛観に迫る|“神曲”の詩人が捧げた永遠の愛とは?

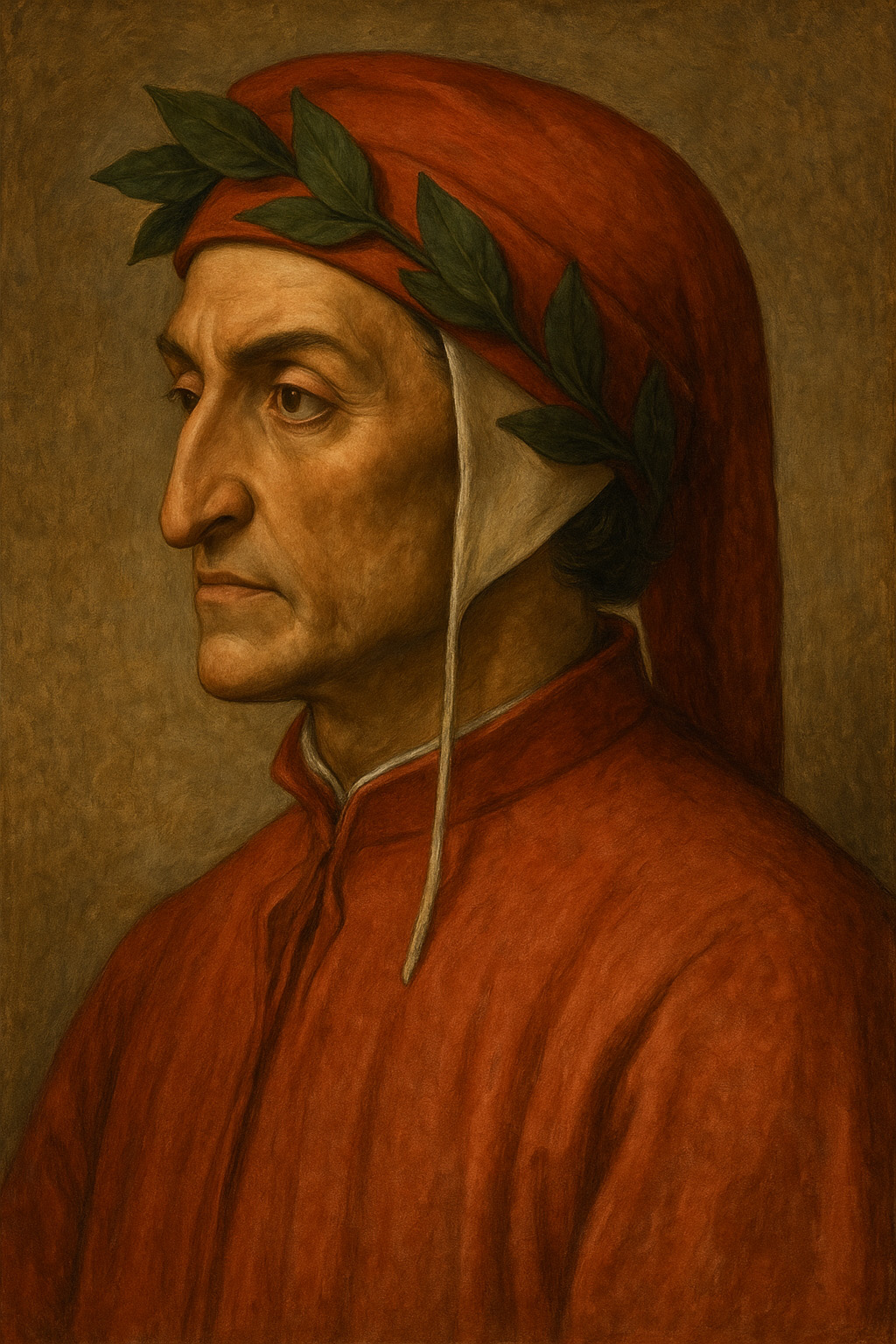

ダンテ・アリギエーリ。

中世ヨーロッパ文学を象徴する存在であり、世界文学史にそびえる巨塔のひとり。

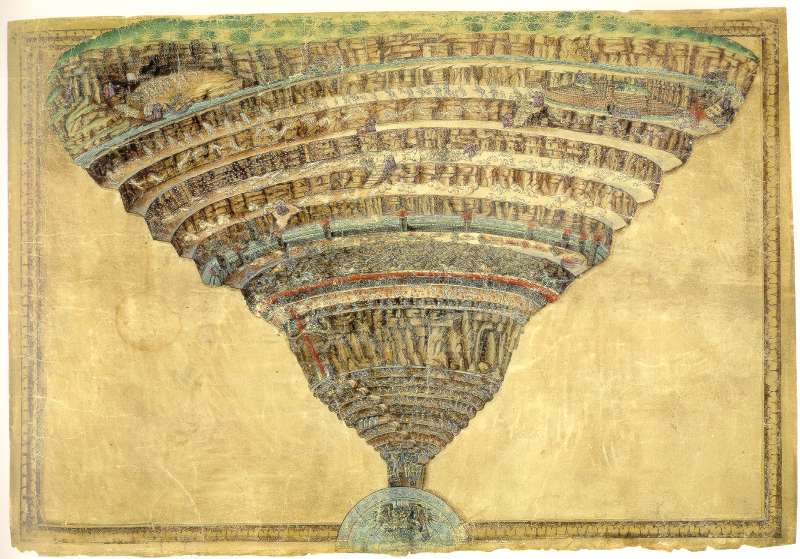

彼の名を不朽のものとした長編詩『神曲』は、地獄・煉獄・天国を旅する壮大な物語だが、その旅の案内人は、ただの文学上の架空人物ではない。

それは彼の一生を支配したある女性であった。

ダンテは政治家としても活動し、フィレンツェでの政争(グエルフィとギベリーニの抗争)に巻き込まれて故郷を追われた。

亡命生活は寒く、空腹で、友の温もりにも乏しいものだったが、胸の奥の最も柔らかい場所には、常に彼女の面影が灯っていた。

その恋は、現実では一度も実らなかったが、

それは彼を詩人にし、文学史を変えるだけの力を持っていたのだ。

幼少期と運命の邂逅

フィレンツェの光と影に生まれて

1265年、フィレンツェ。

石畳の街路は夏の陽光を反射し、路地の奥からは焼きたてのパンとオリーブの香りが漂ってくる。

しかし同時に、広場のあちこちには政治抗争の緊張が張り詰め、商人も詩人も兵士も、皆が時代の波に翻弄されていた。

裕福な家に生まれたダンテは、幼い頃からラテン語や神学、古典文学を学び、詩にも親しんだ。

彼の視線は、書物の文字の奥にある「もっと深いもの」を求めてさまよっていた。

それが何かはまだわからなかった――だが9歳のある日、その答えが姿を現す。

運命の宴

親の知人であった銀行家フォルコ・ポルティナリの邸宅で開かれた5月祭の宴。

部屋の奥から現れたのは、淡いピンクのドレスに身を包んだ少女――ベアトリーチェ・ポルティナリ。

同じフィレンツェの名門の生まれで、年齢もダンテとほぼ同じくらいだった。

光を抱くような金色の髪、透き通る瞳、微笑んだときに頬に差すわずかな陰影。その一瞬で、9歳の少年の胸の中に新しい支配者がそっと玉座を据えた。

後年、ダンテは詩的自叙伝『新生』でこう記す。

「その日から、私の心は愛という名の支配者の臣下となった」。

これは決して誇張ではない。彼の幼い心は、この出会いによって一生の航路を定められてしまったのだ。

遠くからの観察者

9歳の少年には、憧れの少女に直接声をかける勇気はなかった。

その代わりに彼は、遠くからひたすら“観察”することを覚えた。

歩くときのドレスの裾の揺れ、

指先のかすかな動き、

笑うときの口元の角度――

彼女のあらゆる所作を一つ残らず胸の中の引き出しにしまい込み、時折取り出しては磨き上げたのである。

現代なら、やや危ういほどの凝視かもしれない。しかし中世では、これは宮廷詩人の美徳とされた。

触れずにいることで恋は腐らず、理想のまま保存される。

まるでガラス細工を陽だまりに置き、

その輝きだけを遠くから愛でるように――

それがダンテの初恋だった。

青年期と叶わぬ恋の再燃

18歳、白い衣の再会

時は流れ、ダンテ18歳の祭礼の日。

フィレンツェの通りは香草と花で飾られ、アルノ川沿いには露店が並び、祈りと笑い声が入り混じっていた。

その雑踏の中でダンテは、白い衣をまとったベアトリーチェを再び見いだす。

彼女がほほえみ、軽く会釈をした瞬間――

世界の音は遠のき、耳に届くのは自分の心臓の鼓動と、川面を滑る光の音だけになった。

ダンテは『新生』第3章でこの再会を振り返り、

「かつて経験したことのない甘美と震えが、魂の奥を通り抜けた」

と書き残している。

実際、このとき交わしたのは短い挨拶と言葉だけだったが、その一言は彼の胸に生涯消えない刻印を残したのだった。

互いの結婚とすれ違う人生

当時のフィレンツェでは、結婚は個人の愛情よりも家同士の結びつきが優先された。

ベアトリーチェは裕福な銀行家シモーネ・デイ・バルディと、

ダンテは名門ドナーティ家の娘ジェンマ・ドナーティと20歳前後でそれぞれ結婚する。

同じ街に暮らしながらも、二人の接点は宗教行事や街の祭でのすれ違い程度であり、手紙のやりとりも密会もなく、慎重に距離は保たれたままだった。

現代なら「遠くからひっそり想い続けるストーカー」と揶揄されそうだが、当時はこれを「節度ある高貴な恋」として称賛したのである。

ダンテ自身、周囲の詮索を避けるために別の女性に恋心を寄せているふりすらしたと言われる。

これは「シュルモ(覆い、隠れ蓑)」と呼ばれる手法で、仮の恋人役を立てて本当の想い人への恋心を隠す、中世宮廷文化特有の策だった。

誰もが噂好きなフィレンツェで、彼は己の理想の恋を汚されないよう、細心の注意を払っていたのだ。

詩に封じ込められた彼女の面影

現実で触れられないからこそ、ダンテは詩の中で彼女を抱きしめた。

若き日の詩篇をまとめた『新生』では、ベアトリーチェが「la gloriosa donna della mia mente(我が心の中の栄光の貴婦人)」と呼ばれ、彼女は天から遣わされた導き手として描かれる。

彼女の挨拶は「救済の儀式」であり、微笑みは「魂を高みに引き上げる聖なる光」なのだ。

例えば第26章でダンテは、彼女に出会った日の情景を香りや色彩までも克明に綴り、

「その姿は天使の言葉を借りて私に静かな命令を下す」

と記す。

そこにあるのは肉体的欲望から遠く離れた、ほとんど宗教的な愛の理想であった。

家庭と義務 ― ジェンマ・ドナーティとの結婚生活

政略がもたらした結びつき

ダンテが結婚したのは、恋というより、家と家とを結ぶための橋としての婚姻である。幼い頃に婚約だけ交わされ、実際の結婚は青年期になってから行われたという。

妻ジェンマは控えめで、家の名誉を重んじる女性だったと伝わる。

彼女はダンテの詩の題材としてはほとんど登場しない。

だがそれは単に愛情が欠けていたからではなく、ダンテがベアトリーチェへの理想化された恋を詩に捧げ続けたためでもある。

現実の妻を歌わなかったこと自体が、彼の片恋の深さを物語っているとも言えよう。

子どもたちと父としての顔

史料によれば、ダンテとジェンマのあいだには少なくとも3人、あるいは4人の子どもがいたとされる。

長男ピエトロ、次男ジャコポ、長女アンティア、

そして次女ベアトリーチェ(偶然か、それとも…)。

次女については、幼くして修道院に入り「シスター・ベアトリーチェ」の名を授かったとも伝えられる。

子どもたちは父の亡命後もフィレンツェに残り、母ジェンマのもとで育った。

やがて次男ジャコポや長男ピエトロは、父ダンテの詩を編纂・注釈する役目を担っている。

つまり、ダンテが家族と生涯同居できなかったにもかかわらず、その文学の血脈は確かに子らに受け継がれていったのだ。

現実の家庭と理想の恋愛の交差

同時代の友人は、ダンテがベアトリーチェの名を口にする時の表情を

「まるで祈りを捧げる修道士のようだった」

と記している。

その真剣さは、時に周囲の微笑を誘うほどだったという。

ある逸話は、彼の恋慕の深さを端的に示している。

気分が沈みがちだった若き日のダンテを元気づけようと、友人が市中の華やかな結婚披露宴に連れ出したことがあった。

ところが、そこで偶然にもベアトリーチェが他の招待客とともに現れるや、ダンテの心臓は胸を突き破らんばかりに高鳴り、全身が激しく震えだしたのだ。

彼はふらついて壁にもたれかかり、その場に立っているのがやっとだったという。様子のおかしさに気付いた美女たちがひそひそと囁き合い、しまいには彼の憧れの人が見守る前でくすくすと笑い始める始末だった。

プライドの高いダンテは耐えられず、恥じ入ってその宴席を泣きながら立ち去ったという。

早すぎる別れと『神曲』への昇華

ベアトリーチェの死と沈黙の時期

1290年、ダンテが24歳のとき、ベアトリーチェは25歳の若さでこの世を去った。病死とされるが、詳細は不明である。

訃報に接した瞬間、ダンテの世界は音を立てて崩れ落ちた。

「私は、地上でもっとも美しい星を失ったのだ」

――彼は茫然とフィレンツェの街をさまよい、しばらく詩作の筆も止まった。

しかしやがて、ある決意を固める。彼女を死なせない方法が一つだけある。

それは、彼女を詩の中に永遠に閉じ込めることだ。

『新生』の終章で、ダンテは

「彼女について、これまで如何なる女性についても書かれたことのないようなことを書くつもりだ」

と誓って筆を置いている。

そしてその約束は、彼が生涯を賭けて編み上げることになる『神曲』という形で実現されることになる。

亡命と晩年の愛のかたち

政争がもたらした漂泊の日々

1302年、故郷フィレンツェの政争の渦中で、ダンテはホワイト・グエルフ派の一員として失脚し、永久追放の判決を受けた。

「戻りたくば莫大な罰金を納め、屈辱的な謝罪をせよ」

という条件を提示されたが、彼はそれを拒絶する。

誇り高き詩人は、恥辱にまみれて帰郷するくらいなら永遠に祖国を捨てる道を選んだのだ。 以降、彼はイタリア各地を転々とした。ヴェローナ、ルニジャーナ、そしてラヴェンナ――

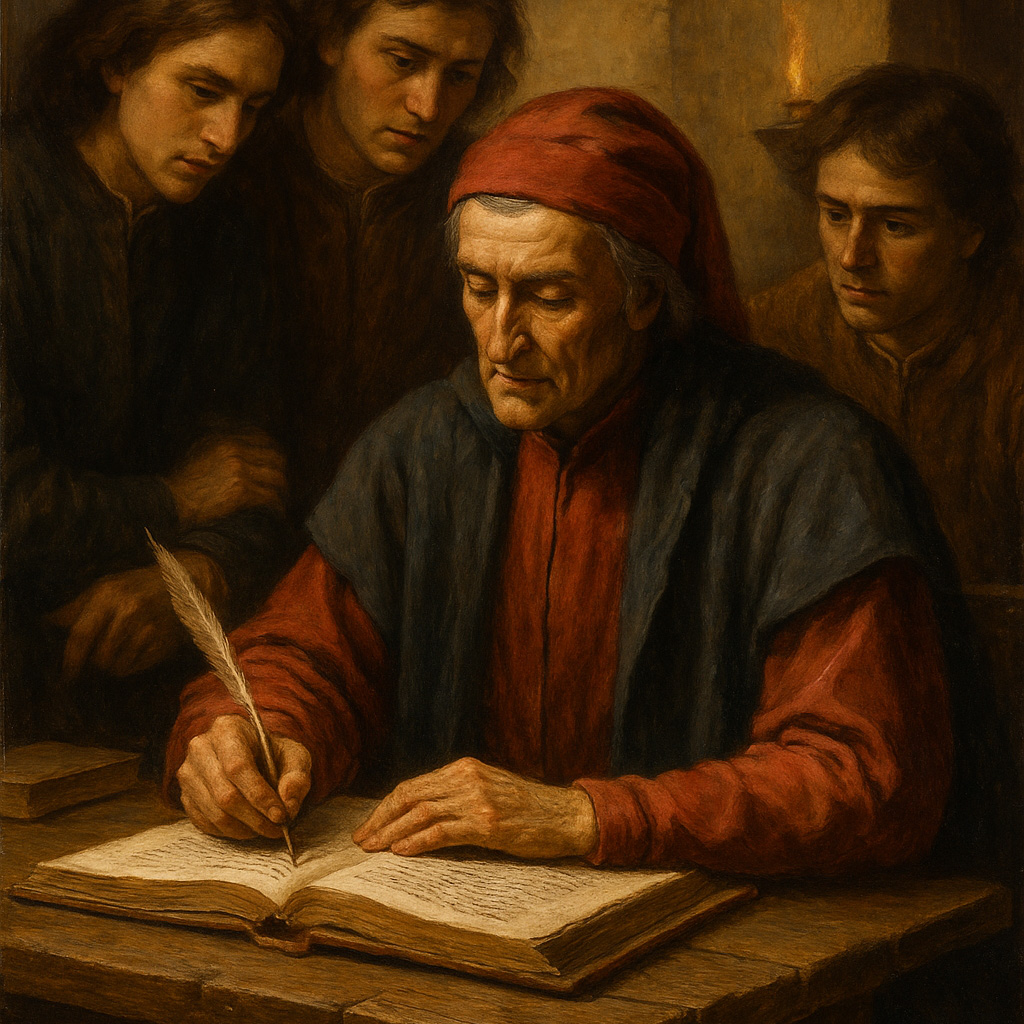

行く先々で貴族の庇護を受け、詩作と政治論文の執筆を続けた。冬の夜、旅籠の薄暗い一室で羊皮紙に向かい、ランプの灯火の中にベアトリーチェの笑みを見出すこともあったという。

妻ジェンマとの距離と敬意

亡命中、妻ジェンマ・ドナーティと再び暮らした記録は残っていない。

手紙のやりとりすら現存せず、それは愛情の欠如というより時代と境遇が生み出した距離だった。

家族はフィレンツェに、ダンテの生活は異郷の宮廷に――。

それでも彼はジェンマに関する不平不満を一切書き残さなかった。祖国から遠く離れて生きた彼が生涯沈黙を守ったのは、彼女への最後の敬意の示し方だったのかもしれない。

「言葉を尽くさないこと」が、時には最も深い礼節になる――

ダンテはそれを知っていたのである。

ラヴェンナでの穏やかな創作と記憶

晩年、ラヴェンナの領主グイード・ダ・ポレンタ家に客人として迎えられたダンテは、穏やかな宮廷生活を送った。

朝は修道院の鐘の音で目覚め、弟子たちと庭園で議論を交わし、昼下がりには古典を読み返す。そして夜には『神曲』の草稿の一節を暖炉端で磨き上げた。

ある夜、若い弟子のひとりがふと尋ねた。

「先生、ベアトリーチェという方は、本当にただのお知り合いだったのですか?」

ダンテは一瞬だけ目を細めて笑い、こう答えたという。

「“ただの”という言葉は、愛には似合わないよ」

それは明確な肯定でも否定でもなかった。

だがその声音には、過ぎ去った日々を静かに慈しむ温もりと、少しの茶目っ気が滲んでいたと伝えられる。

ダンテの恋愛観の結晶

愛を信仰に昇華した詩人

1321年、56歳。ダンテは外交使節として訪れたヴェネツィアからの帰路、悪疫に冒される。

湿地帯を越える道中でマラリア熱に倒れたのだ。

病に侵されながらも、彼は詩の最後の行を整える手を決して止めなかったという。

56歳で息を引き取った夜、枕元には未定稿の原稿と、若い弟子が読み上げていたラテン語の祈りがあったという。

その横顔には、不思議な安らぎが漂っていた。

もしかすると最期の瞬間、彼の目には天国の門とベアトリーチェの微笑みが映っていたのかもしれない。

ダンテの恋愛観とは?

ダンテの恋は、現実にはほとんど始まらなかった。

それは手のひらに乗せた雪の結晶のように、触れれば溶け、離れていれば永遠にその形を残す類のものだった。

彼は、愛を肉体の交わりではなく、魂を高みに導く光として描き続けた。

ベアトリーチェは彼の中で人間であることをやめ、神の使いとなり、現実を超えた場所から彼を見守り続けた。

一方、妻ジェンマとの間では義務と敬意に支えられた家庭を築き、子どもたちは彼の文学的遺産を受け継いだ。

現実の生活と理想の恋愛――この二つはついに交わることはなかったが、彼の人生を二重に支える柱となったのは間違いない。

愛とは、必ずしも成就するものではない。むしろ、届かぬ距離があるからこそ言葉が生まれ、魂は震えるのではないか。

ダンテは生涯をかけて、この問いに自らの詩で答え続けた。

そして彼の紡いだ言葉は、数百年の時を越えた今もなお、読む者の胸に小さな炎を灯し続けている。

その炎は、誰かを想い続けることの痛みと幸福が、実は同じ色をしていることを、そっと教えてくれるのだ。

English

English