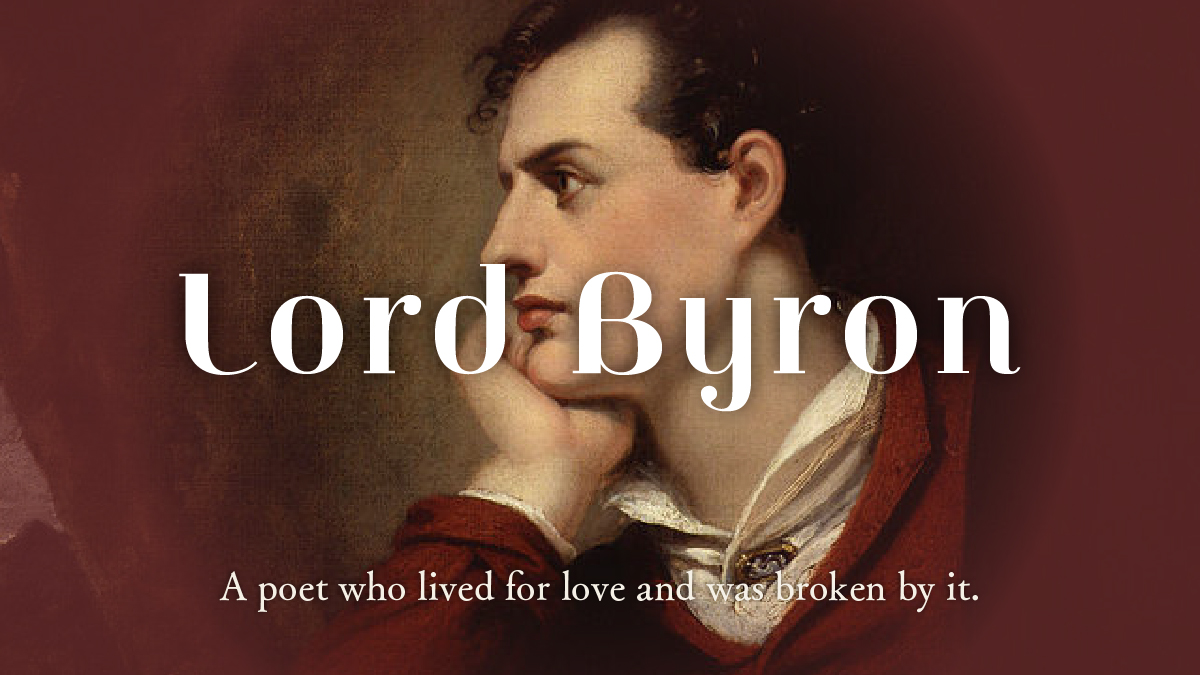

バイロン卿の恋愛観に迫る|ロマン派の詩人が燃やした“危険な恋”とは?

ロンドンの霧がまだ街の匂いを包んでいた十九世紀初頭。

一人の男が、詩を武器に、社交界とベッドルームを渡り歩いていた。

ジョージ・ゴードン・バイロン、第6代バイロン男爵。

ロマン派を代表する詩人であり、英国貴族。

そして、恋愛スキャンダルの化身とも呼ばれた男だ。

『チャイルド・ハロルドの巡礼』の成功は、彼を一夜にして文学界の寵児にした。

美しい顔立ちと気だるい眼差しは、当時の女性たちの心を容赦なく射抜いた。

けれど彼を歴史に刻んだのは、詩の才だけではない。

嵐のように燃え、嵐のように壊れていく恋――その連続だった。

幼き日々と、孤独のはじまり

片足の少年、まっすぐに歩こうとする

1788年1月22日、ロンドン生まれ。

生後まもなく父を失い、母とともにスコットランドへ移る。

左足は生まれつきの内反足で、走るたびにわずかに引きずった。

その足取りは、彼のなかに劣等感と反骨心を同時に植えつけた。

感情の起伏が激しい母は、甘やかしもすれば激しく叱りもした。

少年の心はいつも落ち着かず、安らげる場所を探していた。

やがて彼は、紙の上に広がる無限の海――文学に避難所を見つけた。

メアリー・ダフの笑顔

八歳のとき、スコットランドの冷たい海風の中で、年上の少女メアリー・ダフに恋をする。

栗色の髪。笑うと片方の口角がわずかに上がる癖。

その笑顔は曇天を割る光のようだった。

彼は遠回りをして道で擦れ違い、「こんにちは」と声をかける。

その瞬間、胸の奥が跳ねる。

のちに彼はこう書いた――

「彼女の笑顔は、私が知るすべての幸福の原型だった」

けれど幸福は長くは続かない。数年後、彼女は別の男性と結婚した。

胸の奥に冷たい石を置かれたような感覚。

それが彼に刻んだのは、「愛は歓びであり、同時に失うためにある」という感覚だった。

ケンブリッジと放埓の季節

危うい目覚め

十八歳でケンブリッジ大学へ。勉強よりも人間観察に熱中する。

社交の場では背筋を伸ばし、片足を引きずりながら堂々と歩く。

視線は飄々として、時に人の奥を覗き込むようだった。

ある夕食会、二十七歳の人妻が現れる。淡い灰色の瞳。人生を知り尽くした余裕。

詳細は記録にないが、椅子の音やグラスを運ぶ仕草が、若き詩人の心を揺らした。

やがて二人は手紙と密やかな逢瀬を重ねる。

外から見れば慎ましい会話だけのようで、しかしその静けさの奥には、互いの距離を縮めた夜がいくつもあった。

カーテン越しの灯りや夜明け前の息づかい――

詩には書かれなかったが、彼の中で確かに生き続けた。

この経験は彼に確信を与える。

年齢も立場も、愛の前ではただの飾り。

魂が求めれば、それが正しい――その信念を、彼は生涯手放さなかった。

もう一つの顔

ケンブリッジでの放埓さは、女性関係だけに限られなかった。

当時、バイロンは若い男子学生や従僕とも親しく交流し、手紙や詩の中で彼らへの特別な感情を匂わせる表現を残している。

同性愛が違法とされた時代ゆえ、公には語られなかったが、周囲には彼の二面的な恋愛傾向を感じ取る者もいた。

彼にとって魅力は性別ではなく、その人が放つ何か――

美しさや知性、危うさ――に宿るものだった。

名声とスキャンダル

1812年。二十四歳のバイロンは『チャイルド・ハロルドの巡礼』を世に出し、一夜にして時代の寵児になった。

黒髪と整った顔立ち。わずかな足の不自由さはむしろ独特の魅力となり、社交界の視線を集めた。

出版直後から、見知らぬ女性たちからの手紙や贈り物が自宅に届く。

ある朝は、朝食前に七通の求愛状が積み上がっていたという。

彼はそれを面白がり、時に誇らしげに語った。

だが、彼を危険な男にしたのは、その魅力をためらわず行動に移す性質だった。

人妻、未亡人、令嬢――彼は境界線を気にしなかった。

恋は創作の燃料であり、創作は恋の口実でもあった。

世間は羨望と警戒をないまぜにした目で、彼を見続けた。

愛と噂の狭間で

義姉との境界線

1813年。二十五歳のバイロンは、義姉オーガスタ・リーと急速に距離を縮めた。

彼女は二十七歳、既婚で三人の子の母。

長く離れて暮らし、成人してからの再会は、最初こそ兄妹らしい情愛に見えた。

しかし、彼にとってオーガスタは、単なる親族以上の存在だった。

成功の陰で彼は過剰な批判と借金に追われ、精神は不安定だった。

家族の中で無条件に彼を受け入れたのは、オーガスタだけだった。

手紙には「唯一の安らぎ」「誰よりも優しい友」と書いた。やがてその関係は境界を越え、翌年オーガスタは娘メドーラを出産する。

父が誰なのか――確証はない。それでも噂は社交界を駆け巡った。

真偽はどうあれ、その波紋は彼の評判を確実に揺らした。

結婚と崩壊

1812年、友人宅の小さな集まりでアンナベラ・ミルバンクと出会った。

十九歳の彼女は背筋をまっすぐに伸ばし、知性と品位を備えていた。

数学や哲学を語るその姿に、彼は即座に惹かれ、「平行四辺形のお姫様」と心の中で呼んだ。

その場で求婚するが、答えは「いいえ」。

奔放な評判と気まぐれな性格は、慎み深い才女には危険すぎた。

二年後、噂と借金に追われ、精神的にも追い詰められた彼は、再び彼女に手紙を書く。

詩よりも誠実さを込めた文面は彼女の心を動かし、1815年1月、二人は結婚した。

しかし新婚生活はすぐに軋んだ。浪費は減らず、オーガスタ宛の手紙もやまなかった。

不信は積もり、娘アダを出産した直後、アンナベラは別居を決意する。

結婚生活はわずか一年。離婚理由に「義姉との関係」は記されなかったが、噂は止まらず、彼の名声を決定的に傷つけた。

翌年四月、バイロンは祖国を去った。見送る者は少なく、その背中を追う足音もなかった。

彼は二度とイギリスに戻らなかった。

亡命と異国の恋

ヨーロッパを渡り歩く放浪者

ロンドンを離れたバイロンは、大陸の空気を求めて海を渡った。

祖国でまとわりついていた重い視線や噂は、国境を越えるたびに薄れ、異国の空気は彼の心をゆるやかに解き放っていった。

スイスではクレア・クレアモントと短い関係を持ち、のちに娘アレグラが生まれる。結婚には至らなかったが、彼女もまた旅の一頁に深く刻まれる存在となった。

やがて彼はアドリア海沿いのヴェネツィアへ。

仮面舞踏会の夜に名も知らぬ貴婦人と二曲踊り、そのまま運河沿いの小舟に乗る。

翌朝には別の伯爵夫人と美術館を歩き、午後には若い女優の楽屋を訪ねる。

恋は花火のように短く、鮮やかで、そして儚かった。

彼の部屋には毎晩のように違う香水の香りが漂い、机の上には未投函の手紙が積み重なっていた。

テレーザ・グイッチョリという例外

ラヴェンナの空は、冬でもどこか光を孕んでいた。

その街で、バイロンは十九歳の伯爵夫人、テレーザ・グイッチョリと出会う。

黒髪に隠れた瞳は、何かを決して急がない人間の目をしていた。

彼女の結婚は形式だけのものだった。

イタリアの上流社会では、家の名と地位を保つための政略結婚が珍しくなかった。

愛は契約書に含まれず、代わりに「公然の愛人(カヴァリエーレ・セルヴェンテ)」と呼ばれる存在が社交の一部として容認されていた。

そんな風習の中で、二人は出会った。

最初の会話はたぶん、何気ない挨拶だったろう。

だが二言、三言とやりとりするたびに、距離は縮まった。

やがて二人は、昼の散策も、夜の晩餐も、ひとつの呼吸で行動するようになる。

バイロンはイタリア語を覚え、テレーザは英語を学んだ。

愛の手紙は詩のように往復し、言葉が二人のあいだの橋となった。それは、彼の人生の中で珍しく長く続く、ひとりの女性との静かな季節だった。

やがてテレーザの家族が関わる独立運動が摘発され、一家は追放の身となる。

バイロンは迷わなかった。彼女とともにピサへ、ジェノヴァへ。

窓辺の光や、港の匂いが変わっても、彼女のそばに留まる時間は変わらなかった。

それは、奔放な彼の人生の中で、ほとんど唯一といっていい安定だった。

最後の航路

自由のための戦場へ

だが、安定は長くは彼をつなぎとめられなかった。

イタリアでの暮らしの中に、いつしか古代の海の匂いが戻ってきた。

若い頃に旅したギリシャの陽光。石畳に響く自分の足音。

それらが胸の奥でかすかに鳴りはじめる。

十九世紀のヨーロッパを包み込むように、フィルヘレニズム――ギリシャ独立を支持する波が広がっていた。

テレーザの家族を通じて政治活動に触れていた彼のもとに、やがてギリシャから直接の支援要請が届く。

それは、長い間眠っていた衝動を一気に呼び覚ます声だった。

1823年、バイロンはテレーザに別れを告げ、ギリシャ行きの船に乗る。

港を離れるとき、潮風は冷たかったが、心は澄んでいた。

その道が命を縮めることを、どこかで理解していた。

ギリシャ西部の町ミソロンギに到着すると、私財を投じて兵士を雇い、装備を整える。

しかし、戦場に立つ前に熱病が彼を襲った。

高熱の中で彼は、「まだ出発の日ではない」と何度も繰り返した。

そして春の雨が上がる前、静かに息を引き取った。

三十六歳の若さだった。

枕元には、剣と詩集、そして宛名のない短い手紙。

それがテレーザに宛てたものか、それとも別の誰かへのものなのか――誰にもわからない。

永遠に漂う舟の上で

バイロンの恋は、ただの情事の連なりではなかった。

幼い頃から抱えた孤独と劣等感が、愛されたいという渇望を育て、その空白を埋めるように人を求め続けた。

彼は美貌も、貴族の肩書きも、詩才も、意識的に使いこなした。

恋は創作を燃やす炎であり、別れもまた一行の詩になった。

そして、社会の規範を越えることに甘美を感じ、禁じられた関係ほど激しく燃え上がった。

その刹那にこそ、生きている証があると信じていた。

だから彼の愛はいつも激しく、そして儚かった。

触れたものを輝かせながら、やがて零れ落ちる。

それでも彼は次の光を探すことをやめなかった。

その光は今も、彼の詩の行間に差し込み、読む者の指先をかすめていく。

――あなたなら、その光を手に取るだろうか。

たとえ、それが永遠に掴めないものであっても。

English

English