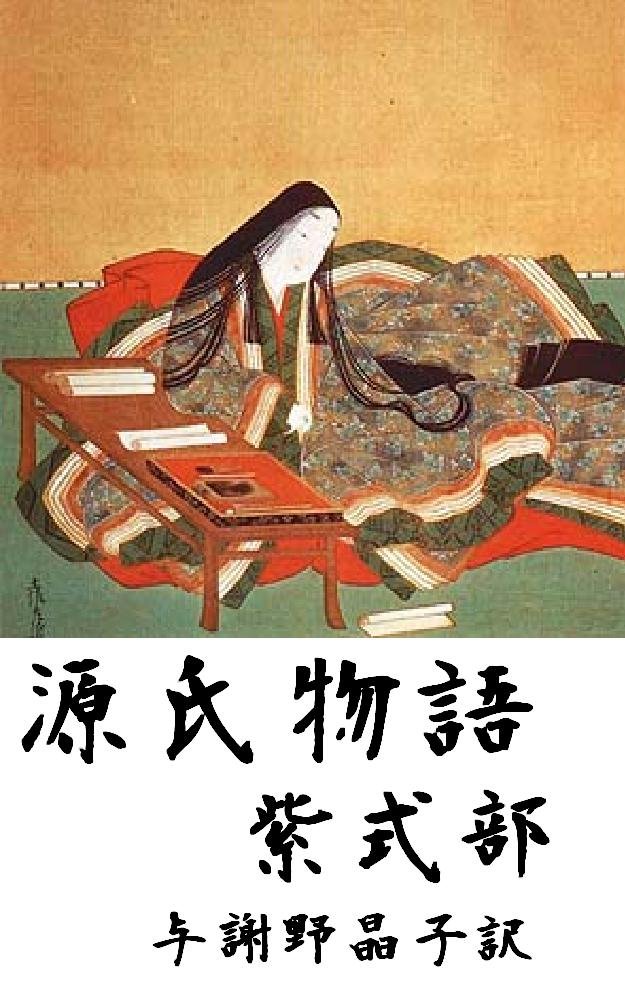

紫式部の恋愛観に迫る|その筆先に棲んでいた“静かな恋”とは?

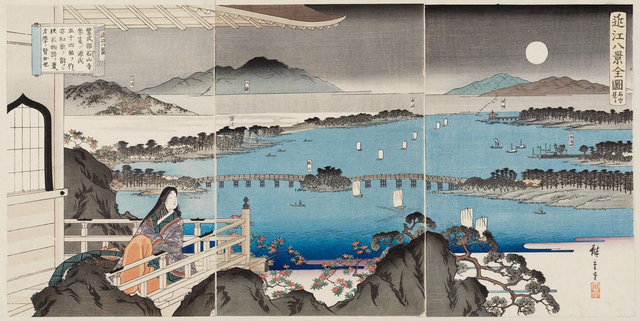

10世紀末から11世紀初頭、平安時代の中ごろ。

光と影が重なり合うように、和歌と恋が暮らしのなかにしみ込んでいた時代に、

ひとりの女性歌人が物語の力で歴史に名を刻んだ。

彼女の書いた『源氏物語』は、単なる王朝絵巻ではない。

欲望と孤独、恋慕と見栄、そして女たちの声なき声が、

ひとしずくの香のようにページの奥から立ちのぼってくる。

だが、その筆を握った彼女自身の恋はどうだったのか?

誰かに愛されたかったのか。

それとも、誰にも見せたくない孤独を、紙の上にだけ許したのか。

紫式部の恋愛観は、

その静かな文章とは裏腹に、きっと、燃えるように激しかった。

少女のまなざし、ひらかれる言葉

漢詩と仏典に囲まれて

紫式部——本名を藤原香子(かおるこ)とされる。

少女時代の紫式部は、父・為時に連れられて地方に赴任する経験を持ち、越前国での滞在は彼女の感受性に深い影響を与えたとされている。

厳しい自然と、中央とは異なる人々の暮らしの中で、彼女は観察する目と孤独を抱える力を育てていったのだろう。

当時、女子が漢字を自在に操るのは珍しく、

家にあった仏典や漢詩の書物を「勝手に読んでいた」という逸話が残る。

父・為時はそれを見て、

「この子が男であったなら」と、つぶやいた。

その一言が彼女の心にどう残ったのかは、もう誰にもわからない。

けれど、紫式部の作品には一貫して

「女であることへの悔しさと誇り」が交錯しているように見える。

はじめての恋の記憶

青年期の紫式部は、周囲からは「学問の才に恵まれた変わり者」と見られ、宮中に上がる前は内気で寡黙な性格だったという説もある。

そんな彼女が心を許した最初の相手は、むしろ知識や身分にとらわれない、素朴な魅力を持った人だったのかもしれない。

史料にはほとんど残っていないが、彼女がまだ若かったころ、身分の低い役人の青年と短い恋を交わしていたという説がある。

相手の名は定かではないが、

彼女がのちに詠んだ和歌にその面影を探す者もいる。

思ひ出でぬ 昔も今も 我ならで

誰にか見せむ 袖の涙を

恋が終わったあとも、涙の痕を誰かに見せることなく、

彼女は黙って紙に筆を滑らせていたのかもしれない。

夫・藤原宣孝との日々

結婚は、安らぎだったのか

紫式部が30歳を過ぎてから結婚したのが、当時、同じ官人仲間からの紹介で親交を深めたとされる、

藤原宣孝(のぶたか)という20歳以上年上の官人だった。

当時としては晩婚同士であり、互いに若き日の情熱を超えた、

“静かな情愛”を育んでいた可能性がある。

決して政略的な婚姻ではなく、どこか穏やかな関係だったようだ。

宣孝は和歌の才能もあり、彼女の文学的才能を理解し、尊重した数少ない男性だった。

ふたりのあいだには一女・大弐三位(のちの女流歌人)が生まれるが、

宣孝はほどなく病に倒れ、結婚生活はわずか数年で終わってしまう。

彼の死後、彼女はふたたび深い孤独のなかに置かれることになる。

『紫式部日記』の筆致もこの時期から変化したとされ、明言はされていないものの、心の沈みが行間ににじむようだという指摘もある。

静かに愛した分だけ、喪失も深かったのかもしれない。

当時、和歌を交わすことは求愛の一環であり、それ自体が親密な関係を築く手段だった。

紫式部と宣孝のあいだにも和歌のやりとりがあったとされ、

その中には「夜の訪れ」を仄めかす艶やかな表現も含まれている。たとえば、

待つほどに 闇のまぎれも 恋しきは

月に隠るる 君が気配よ

という歌は、夜を待ちわびる情熱と、密やかな逢瀬を願う心情を感じさせる。

二人の結びつきには、知性と情の交わりが確かに息づいていた。

それは、”肌よりも言葉で触れ合った夫婦”の、静かで確かな愛のかたちだった。

揺れる心と、距離の美学

妻から、女へ

未亡人となった紫式部のもとには、いくつかの浮き名があがった。

もっとも有名なのが、藤原道長との関係である。

道長は当時の実質的な政治の最高権力者。

彼女を宮中に召し出し、彰子の家庭教師としたのも道長だった。

ふたりのあいだに書簡のやりとりがあったことは記録に残っており、紫式部の筆に「あなたの書く文字は私の心を読んでいるようだ」といった意味深な一節が残っている。

宮中ではふたりの関係に関する噂も立ち、女房たちの間では嫉妬と好奇の目が向けられていた。

それらの文には、どこか含みのある表現が多い。

恋だったのか、信頼だったのか、それとも寂しさの穴埋めだったのか。

はっきりとは言えない。

けれど彼女は、道長に対して「距離を保ちながら心を開いた」唯一の存在だったように思える。

源氏という夢、現実という影

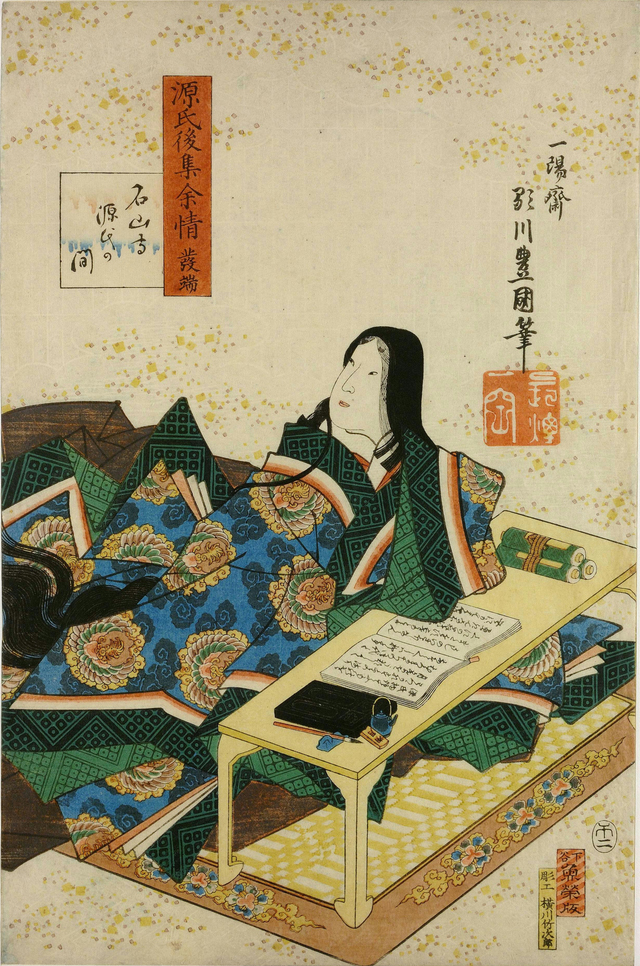

筆の先にある恋

彼女が書いた『源氏物語』の主人公・光源氏は、多くの女性と関係を持つ美貌の貴公子だ。

だが、その多情さの裏には、満たされない渇きと孤独が流れている。

紫式部はその“男の弱さ”を描いた初めての作家だったとも言われる。

『源氏物語』の性愛描写は、単なる想像ではなく、彼女自身の恋愛経験や観察眼が投影されているとも考えられている。

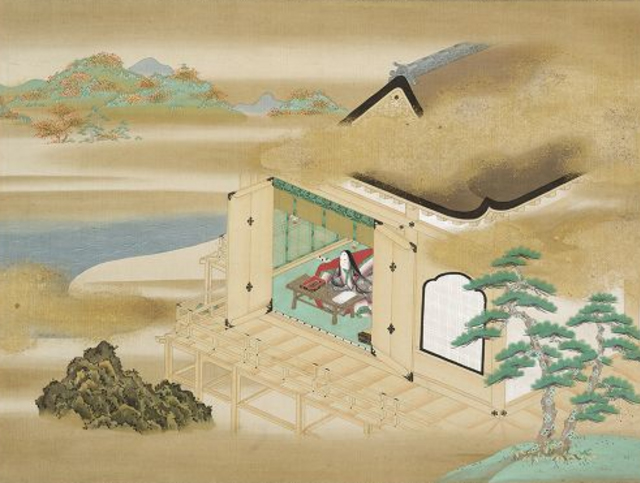

特に有名なのが、光源氏が藤壺の宮(義理の母)と関係を結ぶ場面である。道ならぬ恋であるにもかかわらず、描写はあまりに美しく、静かで、読者はその背徳と陶酔のあわいに引き込まれてしまう。

また、紫の上と光源氏の初夜の場面では、少女から女へと変わる一瞬の揺らぎが丁寧に描かれている。紫式部はその筆で、性の中にある無垢と痛み、愛と不安を同時に表現した。

彼女の描く女たちは、誰もがしたたかで、そして切ない。

自らの運命に逆らえず、愛に翻弄されながらも、

どこかで恋という名の誇りを捨てきれないでいる。

それはおそらく、彼女自身の投影でもあった。

涙とインクのちがい

紫式部は、感情を外に出すことが得意な人ではなかったようだ。

『紫式部日記』に綴られる宮中の暮らしは、

人の目に疲れ、格式に閉じこもる彼女の静かな吐息で満ちている。

人といても孤独。

褒められても疑い。

愛されたくても、信じきれない。

彼女の筆は、泣くことの代わりだったのかもしれない。

『紫式部日記』には、周囲の女房たちへの冷ややかな視線も記されている。

赤染衛門が自分の方を見て笑ったという場面や、恋に浮かれる者たちを遠くから眺めるような記述には、紫式部の恋愛観の“冷静さ”が滲んでいる。

紙の上なら、誰にも遠慮せずに本当のことが書けた。

そこにだけは、嘘をつきたくなかったのだろう。

恋に冷めていたというより、恋という感情を“騒がずに愛でる”距離感を彼女は持っていたのかもしれない。

その眼差しが、彼女の文学に凛とした美しさを与えている。

静けさのなかの炎

書くことでしか、愛せなかった

紫式部の恋愛観は、決して華やかなものではなかった。

それは、燃えあがるのではなく、深くゆっくりと、胸の奥でくすぶる火だった。

誰かを激しく求めるよりも、誰かを強く憎むよりも、ただ、その人の心の中に静かに座っていたかった。

恋というより、祈り。

情熱というより、祈念。

そんな愛し方しかできなかった彼女だからこそ、あれほど多くの女性の心を描くことができたのだろう。

紫式部の恋愛観とは?

紫式部の恋はた、声にはならず、形にもならず、けれど筆の先から、確かに世界へとしみ出していた。

誰にも言えない愛を抱えている人へ。

どこにもぶつけられない想いを持つ人へ。

彼女はそっと、物語を差し出した。

あなたの心にある火が、ひとりぼっちで消えてしまわないように。

彼女の最期について、確かな記録は残されていない。

1014年ごろ、静かにその筆を置いたとされるが、死因も、辞世の句も伝わってはいない。

けれど、確かなのは、その筆が止まり、物語が閉じられたということ。

香を焚き、紙に向かい、最後まで誰にも明かさなかった恋を綴っていたのかもしれない。

紫式部という名は消えても、物語だけが今も、あなたの胸に火をともしている。

English

English