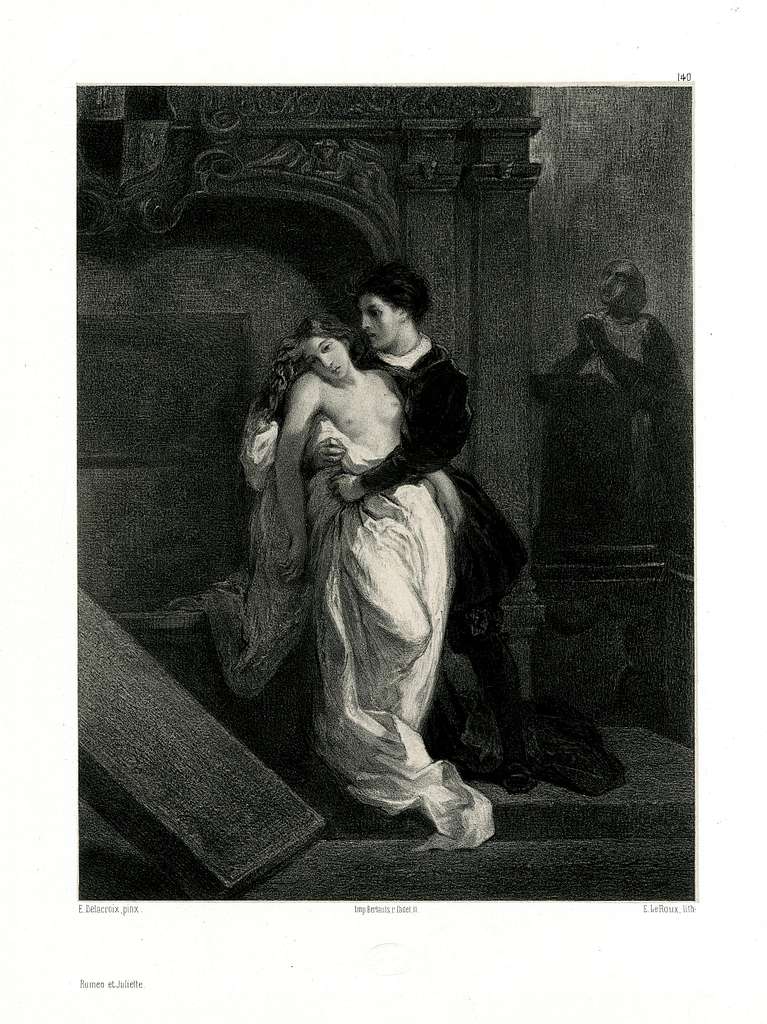

シェイクスピアの恋愛観に迫る|世界を魅了した劇作家の秘めた恋とは?

ウィリアム・シェイクスピア。

詩と劇の間に生き、仮面と素顔のはざまで人の心を描き続けた。

彼の書いた『ロミオとジュリエット』や『ハムレット』を思い出してほしい。

愛はいつも、剣のように鋭く、酒のように甘く、そして毒のように危うい。

けれど——。

そんな愛を描き続けた男自身の恋は、果たしてどんな物語だったのか?

舞台の外で、彼は誰に恋し、何に傷ついたのか。

この物語は、詩人シェイクスピアの恋愛観をめぐる、

沈黙の余白にそっと触れる試みである。

ストラトフォードの若き日

言葉と孤独に包まれて

シェイクスピアは1564年、イングランド中部のストラトフォード・アポン・エイヴォンに生まれた。

父は手袋職人であり地元の名士だったが、後年には経済的に苦しくなる。

彼はグラマースクールでラテン語と古典文学に親しんだものの、大学には進学していない。

学歴よりも、耳と目と心で、彼は世界を学んだ。

青年期の彼は記録が少ないが、想像するに、

賑やかな市の声と、紙の匂いに囲まれて、

言葉だけが心の居場所だったような、そんな孤独な若者だったのではないか。

若き日の結婚と、言葉が芽吹く街

18歳の結婚

シェイクスピアが結婚したのは、一生でただ一人、アン・ハサウェイだけである。

彼が18歳、アンが26歳のときのことだった。

アンはストラトフォード郊外ショッタリーの農家の娘で、実家は比較的裕福だったと言われている。

ふたりの出会いの詳細は記録に乏しいが、近隣に住む家族同士で何らかの交流があった可能性は高い。

交際期間は不明だが、結婚の半年後には第一子スザンナが誕生しており、「授かり婚」であったことは確かである。

形式的な結婚手続きが急がれた背景にも、それが影響していると見られている。

この結婚は“恋愛”というより、“責任”だったのかもしれない。

ふたりの関係に熱のようなものが感じられないのは、

シェイクスピアの作品に「幸せな結婚」がほとんど登場しないこととも無関係ではないだろう。

とはいえ、アンとの結婚生活の詳細はほとんど記録に残っておらず、

劇作家としての成功の影には、長い別居生活もあった。

彼は、家庭よりも言葉に情熱を注いでいった。

劇場と欲望の都

20代半ば、彼は単身ロンドンへ向かう。

当時のロンドンは、エリザベス女王が治める黄金期。

演劇と芸術が花開き、劇場は庶民から貴族までを熱狂させた。

路地裏では詩人と役者が議論を交わし、

パブでは一杯のエールを片手に、未来の戯曲が芽吹いていた。

そんな都市の喧騒と湿気のなかで、若きシェイクスピアは言葉を磨き、欲望と芸術の狭間に身を置いた。

ロンドンでの自由な生活の中で、彼には複数の愛人がいたという説もある。

だがそれを露骨に語るのではなく、詩の行間にこそ彼の心の揺れがあった。

裏切り、嫉妬、そして情熱の炎——

静かな家庭よりも、心をかき乱す恋こそが彼の創作の源だったのかもしれない。

演劇と詩作の才能を発揮し、瞬く間に人気劇作家となった。

この頃から、彼の作品には官能的な表現が増え始める。

『ヴィーナスとアドニス』や『ルークリース陵辱』など、性と死が交錯する詩を多く発表したのもこの時期だ。

愛とは何か?

快楽とは?

女とは?

シェイクスピアは劇場の裏側で、それらを体験し、そして書いた。

詩に棲む、恋の幻影たち

黒衣の女

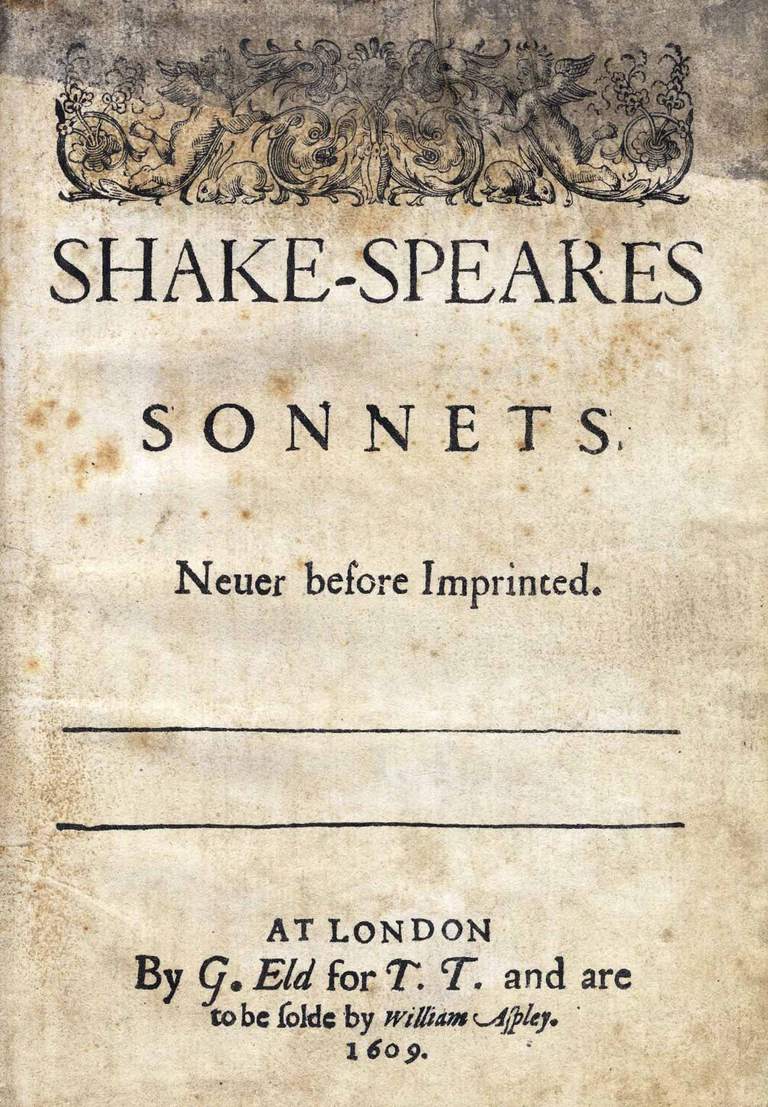

シェイクスピアのソネット集には、ひときわ謎めいた存在が登場する。

“Dark Lady(黒衣の女)” と呼ばれるその人物は、黒髪の官能的な女性。

彼女は美しいが残酷で、欲望を煽り、裏切りもする。

シェイクスピアは彼女に心を乱されながらも、強く惹かれていく。

私を捨てよ、それでも私はあなたを求める——

そんなニュアンスが込められた詩行が、いくつも残っている。

その正体は、黒人の女性だった説、既婚女性だった説、

あるいは男たちの理想の投影だったという説もある。

さらに注目すべきは、この“黒衣の女”が、ソネットに登場する“美しき青年”とも関係を持っていたという解釈が存在することだ。

つまり、詩の語り手であるシェイクスピア自身が、

恋の三角関係の当事者だったとも読める。

裏切られ、翻弄され、それでも愛し続けた彼の姿が、詩の行間から浮かび上がる。

確かなのは、彼女が“愛と性と罪”をいっしょくたにした、

ひとつの象徴として、彼の心に棲みついていたということだ。

美しき若者

ソネット集の前半には、ある“若い貴族”に宛てた詩が多く登場する。

その人物は、若く、気高く、美しい。

シェイクスピアは彼に対して、親愛を超えた情熱を注ぐ。

その瞳が、夜を照らす星よりも私を惑わせる

といったフレーズは、ただの友情ではない。

この“美しき青年”の正体も諸説あるが、

彼が同性愛的な感情を抱いていたことは、少なくとも詩の上では明らかだ。

また、この青年と“黒衣の女”のあいだに何らかの関係があったと読む学者もいる。

詩のなかで、語り手は二人に同時に裏切られるかのような悲嘆を綴っており、それは愛と嫉妬、憧れと苦悩が絡み合う複雑な構図を描き出している。

愛のかたちに名前はいらない

女を愛し、男にも惹かれた。

純愛もあれば、快楽もあった。

時に軽く、時に深く、彼は愛という形のないものに、

言葉という輪郭を与え続けた。

それはもしかしたら、自分の内側に渦巻く得体の知れない欲望を見つめるための、

彼なりの祈りだったのかもしれない。

実際、彼の劇には「恋のかたちの曖昧さ」が幾度も登場する。

『十二夜』や『ヴェローナの二紳士』では、男装した女性が男性から恋される場面が描かれ、性別や愛の境界が曖昧になっていく。

そうした設定の妙は、彼の内面にあった柔らかなジェンダー感覚の表れとも言えるだろう。

喪失と静けさのあいだで

『ハムレット』に棲む喪失

ふたりのあいだには、長女スザンナのほか、双子の子ども、ハムネットとジュディスがいた。

しかし、ハムネットは11歳のときに夭折しており、これはシェイクスピアに深い影を落としたとされる。

ハムネットが亡くなったのは1596年夏。疫病が流行していた時期であり、病名や詳細な記録は残されていない。

ただ、11歳という年齢は、夢と希望のまっただなかにある。

あまりに早すぎる死だった。

このときシェイクスピアはロンドンで執筆中だったとも、駆けつけたとも言われている。

どちらにせよ、その悲しみは大きく、しばらく作品の発表が途絶える。

アンもまた、言葉にしきれない喪失のなかにあったはずだ。

夫婦のあいだに熱のやり取りがなかったとしても、子を悼む想いだけは、確かに共有されていたに違いない。

『ハムレット』は、父を亡くしたデンマーク王子が復讐と狂気の狭間で苦悩する悲劇だが、その深層には、親子の喪失と再生の物語が流れている。

劇中のハムレットは「生きるべきか、死ぬべきか」と自らに問いかけるが、その根底にあるのは、愛する者を失った者にしかわからない沈黙と空白だ。

息子ハムネットの死と、劇中の王子の名の類似性は偶然ではないという説もある。

彼が息子の名を戯曲に重ねたのだとすれば、

それは詩人としての追悼であり、父としての慟哭だったのかもしれない。

幕がおりたあとに残ったもの

晩年のストラトフォード

劇場での華やかな生活から離れ、シェイクスピアは最晩年、故郷ストラトフォードに戻った。

娘たちにはそれぞれ結婚後も家族としてのつながりを大切にし、特にスザンナには財産を託している。

シェイクスピアは劇場の外でも、父として、ある種の責任と愛情を持って接していたことがうかがえる。

だが記録によれば、アンとの関係が特別に深かった形跡はない。

遺言書には「妻に我が第二の寝台を与える」とだけ記されていた。

一説には、この“第二の寝台”が夫婦の寝室にあったベッドであり、客人用の第一寝台ではなく、もっとも親密な場所だったとも言われている。

つまりこれは皮肉ではなく、最後の優しさだった可能性もある。

この“第二の寝台”という冷ややかな文言は、後世の多くの解釈を呼んだ。

一説には、皮肉、あるいはかすかな優しさだったとも言われている。

言葉だけが遺された

1616年、彼は亡くなる。

享年52。

その死に際して、多くは語られなかった。

彼の死は劇的ではなく、まるでひとつの幕が、静かに下りるようだった。

だが、彼が生涯で書いた詩や戯曲には、

恋に泣き、欲望に沈み、真実を探した“人間シェイクスピア”が確かに息づいている。

愛とはなにか。

性とはなにか。

赦しとは。

孤独とは。

彼は、問い続けた。

答えの代わりに、物語を残した。

そしてその物語たちは、いまも私たちの心に、そっと恋という火を灯している。

あなたにとって、“言葉でしか触れられない愛”とは、どんな形をしていますか?

English

English