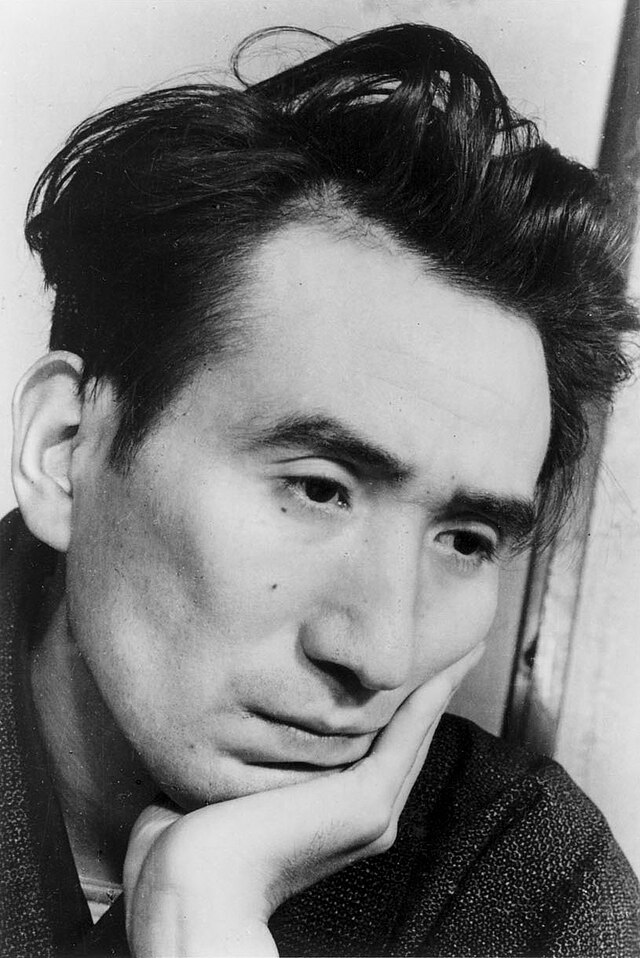

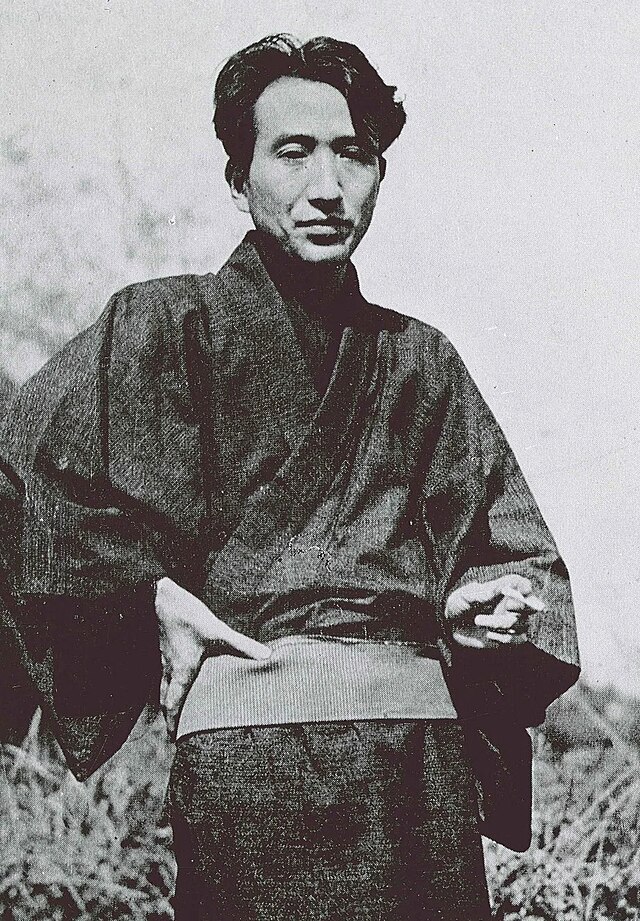

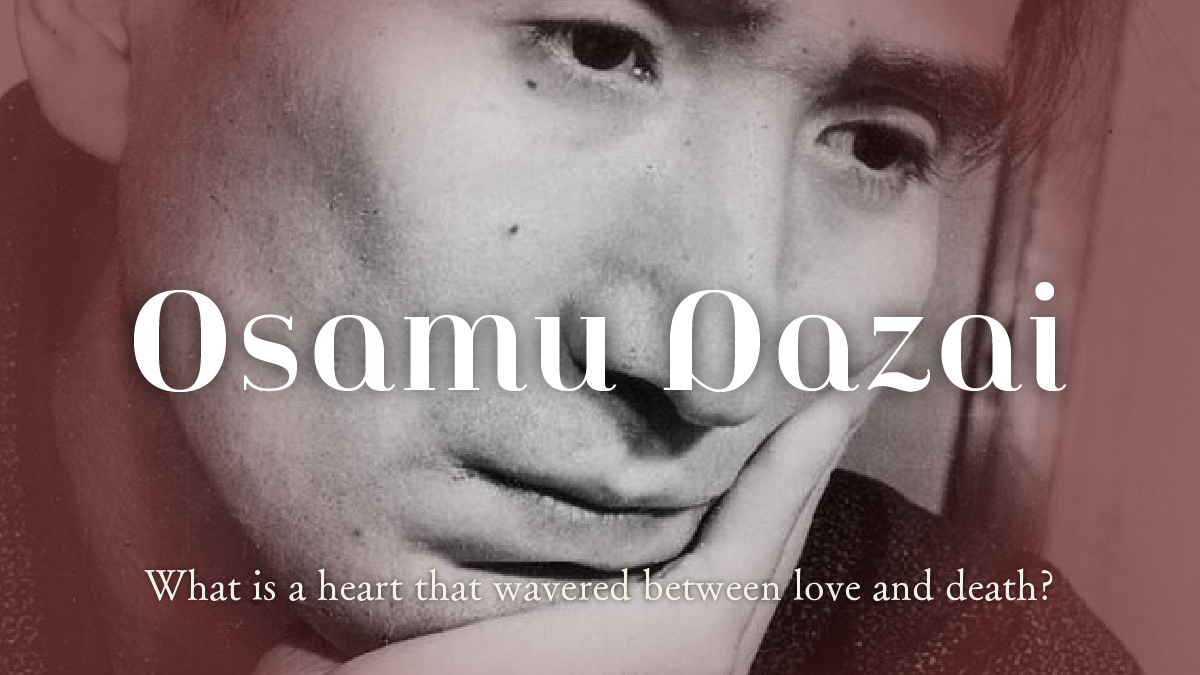

太宰治の恋愛観に迫る|愛と死のあいだで揺れた心とは?

太宰治。

『人間失格』『斜陽』『走れメロス』――

彼の作品には、人間の弱さと、かろうじて息をしているような繊細さが満ちている。

まるで、恋をするたびに少しずつ崩れていく心の記録だ。太宰は生涯、いくつもの愛に出会い、そのたびに傷つき、また立ち上がった。

彼にとって恋は、生き延びるための小さな儀式であり、死から目をそらすための、ほのかな抵抗でもあったのかもしれない。

この記事では、そんな太宰治の人生を、「恋愛」と「死」のあいだを揺れながら進んだひとりの男の物語として辿っていく。

光の届かない屋敷で始まった物語

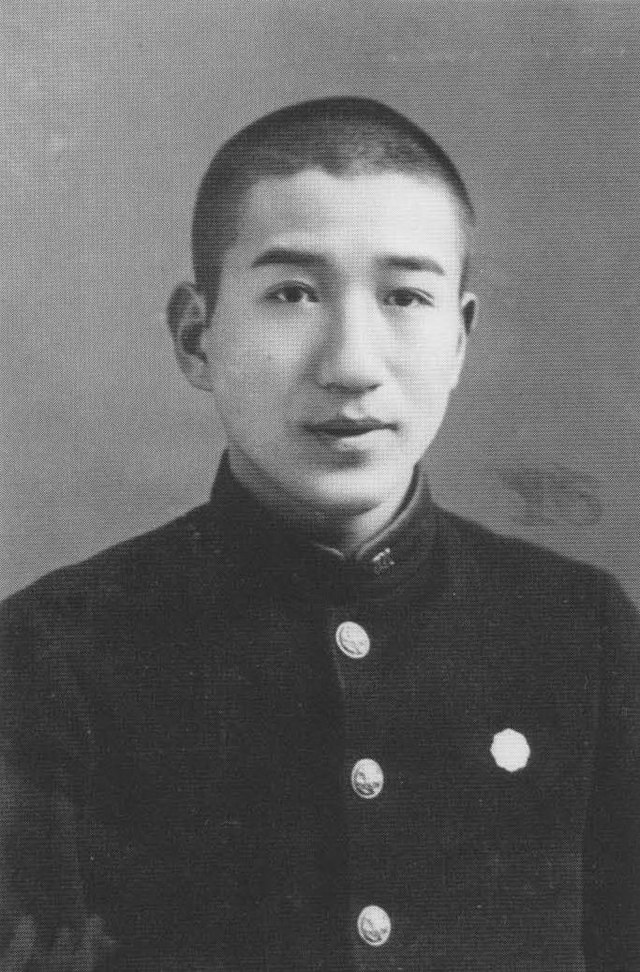

名家に生まれた少年

太宰治――本名、津島修治(つしま しゅうじ)。

1909年(明治42年)6月19日、青森・金木町の裕福な地主の家に生まれた。

父・源右衛門は衆議院議員、母・たけは病弱で、乳母のキヌが幼い修治を育てた。

十人きょうだいの六男。賑やかな家の中で、彼だけが少し離れた場所から世界を見ていた。

十人きょうだいの六男。にぎやかな家の中で、彼はいつも少し離れたところから世界を眺めていた。

政治と金の話が飛び交う空気の中、修治は縁側に座り、庭を眺めるのが好きだったという。

兄たちが父に呼ばれ、家の将来を語るあいだ、彼は遠くで虫の声を聞いていた。

家庭には愛情があった。けれど、その温もりはどこか他人ごとのようでもあった。

「津島家の息子として恥ずかしくないように」――

そんな見えない合図が、家の中に静かに漂っていたのかもしれない。

幼い太宰は、その空気の重さに気づいていた。

のちに彼は語っている。「家庭の中で、いつも自分が部外者のようだった」と。

家はあたたかく、それでいて少し遠い場所。

彼にとってそれは、やさしさと孤独が同居する不思議な世界だった。

芥川龍之介という光と影の出会い

家の書庫には政治書が並んでいたが、修治が惹かれたのは物語だった。

そこでは誰もが赦され、悲しみさえ美しかった。

中学のころ、修治は作文の才能を認められ、文学への興味を深めていく。

そして弘前高校に進むと、同人誌『細胞文芸』を立ち上げ、詩や短編を発表するようになる。

書くことは、彼にとって生きることの代わりになりはじめていた。

この頃、彼を強く惹きつけたのが「芥川龍之介」の文学だった。

知的で冷ややかな文体の奥に、形のない痛みが潜んでいる。

修治はそこに、心の奥をさらけ出すという行為の、美しい危うさを見たのかもしれない。

十八歳の夏、新聞で芥川の自殺報道を知ったとき、彼は深い衝撃を受けたという。

その出来事が、彼の中に静かな影を落としたのは言うまでもない。

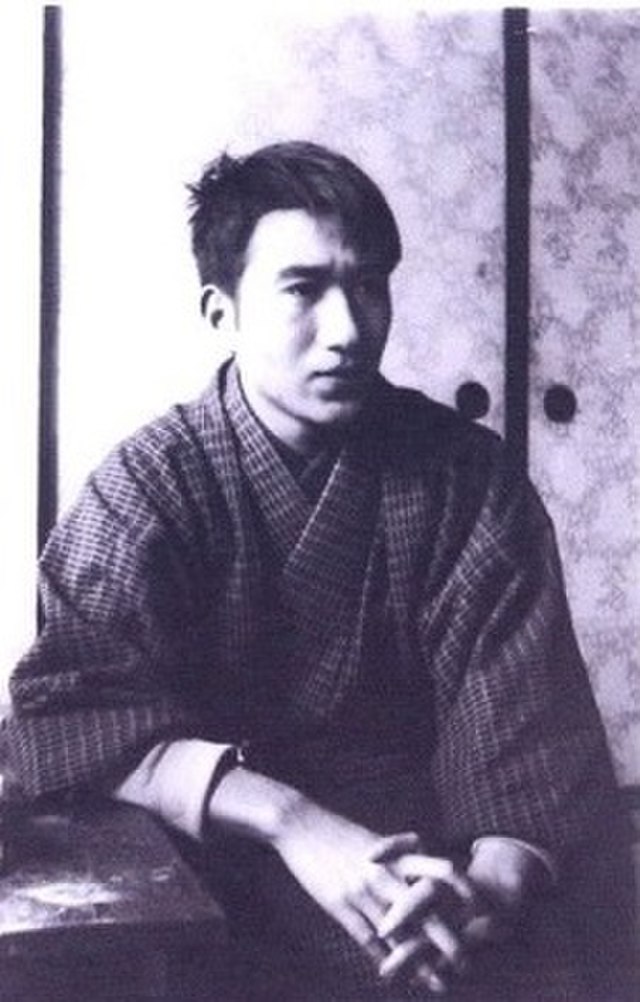

光の街で、生と死のあいだを歩く

仮面をつけて歩き出す

太宰が東京に出たのは十九歳の春だった。

名門大学への進学という建前を背負いながら、彼にとって東京は、自由と孤独が手をつないで歩いているような街だった。

銀座のカフェのざわめき。煙草の煙。モダンガールの笑い声。

津軽では見たことのない光が、彼を包み込んだ。

その光の中で、彼はふと感じる。

「ここでは、自分が溶けていってしまうかもしれない」と。

この頃から、彼は“太宰治”という筆名を使い始める。

それは、新しい自分を作るための仮面であり、

同時に、壊れないようにするための薄い皮膜でもあった。

どちらにしても、“津島修治”という青年は少しずつ遠ざかっていった。

海の果てで待つもの

二十一歳のころ、太宰はカフェで働く十九歳の田部シメ子という女性と出会う。

痩せた頬に影を落としながらも、澄んだ瞳をしていた。

ふたりはすぐに惹かれ合い、孤独を分け合うように親しくなった。

太宰は大学に籍を置きながらも授業には出ず、文学と放浪のあいだをさまよっていた。

家族の仕送りに頼る生活は不安定で、酒や薬に逃げる夜もあった。

彼にとって、シメ子の存在は現実から目をそらさせてくれる小さな灯りだったのかもしれない。

そして十二月のある日。

真冬の海へ、ふたりは向かった。

冷たい潮風が吹きつける鎌倉の浜辺で、

修治は彼女の手を取り、静かに波の中へ歩み入った。

シメ子は帰らぬ人となり、太宰は助けられた。

以後の人生に、彼は「生き残った」という事実を背負い続けることになる。

なぜ、彼らは死を選んだのか――その理由はいまもはっきりとはわからない。

ただひとつ言えるのは――太宰にとって愛と死は、はじめから隣り合わせの感情だったのだろう。

愛することは、生の痛みをほんの少し和らげること。その果てに、静かな終わりを見たかったのかもしれない。

この出来事以降、彼の作品には、愛と死が寄り添う風景が繰り返し現れるようになる。

壊れかけた幸福の輪郭

愛が痛みに変わるとき

事件のあと、太宰はしばらく生きる方向を見失っていた。

執筆は続けていたが、生活は乱れ、実家との関係も冷え切り、書くことでしか息ができず、書くことさえ、だんだん苦しくなっていった。

二十六歳のとき、新聞社の入社試験に落ちたことをきっかけに、首を吊って死のうとした。未遂に終わったが、それを境に薬物への依存が深まる。

眠りと覚醒のあいだを彷徨うようにして、

太宰は現実から少しずつ遠ざかっていった。

そんな折に出会ったのが、芸者の小山初代だった。

明るく、情の深い女性で、彼女は崩れかけた青年の中にある繊細さを感じ取っていた。太宰もまた、彼女の温もりに救いを見たのだろう。

やがて彼女は内縁の妻となり、二人は貧しくも静かな暮らしを始めた。

けれど、幸福というものは、太宰の掌の中でいつも壊れやすい陶器のようだった。

薬物への依存は深まり、彼は再び自殺を試みた。

初代は必死に支えたが、その献身さえも、太宰の自責の念を強めていった。

愛は、彼にとって慰めであると同時に、痛みでもあった。

出会いからわずか数年で二人は別れを選ぶ。

破局というより、終焉だった。太宰は彼女が去る背中を見送ることしかできなかった。

初代との日々は短い安息であり、同時に“愛することの難しさ”を刻んだ時間でもあった。

その痛みの記憶は、のちの作品に影のように滲んでいく。

闇の底で見つけた手

初代と別れたあと、太宰の生活は再び荒れた。

薬に溺れ、心も体も限界に近づいていた。

そんなとき、彼の手を取ったのが作家・井伏鱒二だった。

井伏は、太宰の才能を誰よりも早く見抜いていた。

破滅の中に沈みかけていた青年を、静かに、しかし確かな力で現実へ引き戻した。

井伏は、彼に住む場所を与え、世話をし、原稿を見ては「お前には書く力がある」と言ったという。

その言葉に久しぶりに“生かされる感覚”を得たのだ。井伏は太宰にとって父にも似た存在だったのかもしれない。

この出会いをきっかけに、太宰は薬を絶ち、再び筆を握るようになる。

1936年、作品集『晩年』を刊行。

そこには、ようやく「生きること」へ向き合おうとするかすかな光が差していた。

井伏との時間は長くは続かなかったが、あのとき確かに、太宰は一度、闇の底から浮上したのだ。

愛と現実のあいだに揺れる日々

生涯の光との出会い

三十歳になった太宰の前に、長い暗闇を裂くような、静かな光が差し込んだ。

その名は石原美知子。

彼女は甲府の教師で、穏やかで聡明な人だった。

友人である井伏鱒二の仲介で見合いが行われ、ほどなく結婚する。

太宰は結婚の席で「ぼくは、あなたを幸福にできない」と告げたという。

それは愛の誓いというより、予感のような言葉だった。

彼自身、自分の不安定さを誰よりも知っていたからだ。

それでも美知子は逃げなかった。

戦時色が濃くなるなか、彼女は献身的に家庭を守り、作家としての太宰を支え続けた。

やがて長女が生まれ、家の中には温もりと生活の匂いが満ちた。

その日々の中で、太宰は一時的に穏やかな表情を見せるようになったという。

だが、家庭の安定は、彼にとって“幸福”ではなく“枷”でもあった。

「生きる理由」と「逃げたい衝動」が、彼の中で同時に息をしていたのかもしれない。

静かな家庭の影で心が彷徨う夜

第ニ次世界大戦が進み、生活は厳しくなった。

出版は制限され、紙も足りず、検閲が彼の言葉を削り取っていった。

太宰は貧困と焦燥の中で、次第に心の居場所を失っていく。

その頃、彼の周囲にはさまざまな女性たちが現れた。

編集者、読者、女学生…。

文学を通して彼に近づいた彼女たちは、太宰の弱さと優しさに惹かれていった。

彼は誰かに理解されることで、生きている実感を確かめていたのだろう。

だが、家庭の静けさよりも、一瞬の共感に救いを求めた。

その姿は、現実の重さに耐えきれず、刹那の温もりに身を委ねる漂流者のようだった。

太宰にとって、愛は安定ではなく逃避だった。

誰かの優しさに触れるたび、彼は少しずつ現実から遠ざかっていった。

裏切らない愛への憧れ

1940年、太宰の代表作『走れメロス』が発表される。

友情の物語として知られているが、その根には「裏切らない愛」への渇望が潜んでいたのかもしれない。

メロスが命を賭けて友を信じる姿に、太宰は“理想の愛”を見たのかもしれない。

現実の彼は、妻を裏切り、自分を責め、それでも人を求めた。

だからこそ、信じることの美しさを物語に託した。

「誰かを信じる」という行為が、彼にとっては最も遠く、最も美しい幻想だった。

愛の果てに見た静かな闇

戦後の斜陽

戦争が終わり、焼け跡の東京に人々の息づかいが戻り始めたころ。

太宰の前に、ひとりの女性が現れた。歌人の太田静子。

彼女は素朴で、しかし不思議な強さをもった人だった。

静子は自分の日記を太宰に託し、その記録がのちに小説『斜陽』の原型となる。

作中の“かず子”は、敗戦の中でも愛と再生を求めて生きる女性。

それは、現実の静子と太宰の関係そのものでもあった。

ふたりのあいだには娘・治子が生まれ、太宰は認知している。

だが、この出来事をめぐって、彼の心はさらに複雑な迷路に入りこんでいく。

家庭を守る妻・美知子、そして新しい命を抱く静子。

どちらも彼にとっては“愛”であり、“逃れられない現実”でもあったのだ。

最後の出会い

『斜陽』の刊行後、太宰と太田静子の関係は、いつしか静かに途絶えていった。

そんな中、出版社で二十八歳の山崎富栄と出会う。

彼女は仕事に誠実で、知的な女性だった。

最初は、作家と編集者という関係だったが、富栄は次第に太宰の体調や生活にまで気を配るようになり、やがて二人の距離は、言葉よりも沈黙で近づいていった。

太宰は結核を患い、精神的にも不安定な時期を迎えていた。

家庭には妻・石原美知子と三人の子どもがいたが、戦後の混乱の中で生活は厳しく、

彼は家に長く留まることが少なくなっていった。

富栄は、そんな太宰の弱さを受け止めた。

世間の目を意識しながらも、彼女は彼の傍にいることを選んだ。

太宰にとって富栄は、病と疲弊のただ中で自分を見つめ直す相手だったのかもしれない。

一方で、妻・美知子は夫の乱れを知りながらも、表立って責めることはしなかった。彼女の手紙には、冷静さと諦めが同居している。

「どうぞ、書くことをやめないでください」

それは愛情というよりも、太宰を理解しきった者だけが持つ静かな祈りのようだった。

永遠と引き換えに選んだ静寂

玉川上水の夜に沈む光

1948年6月13日。

梅雨の雨が静かに降る夜、太宰治と山崎富栄は東京・三鷹の玉川上水へ向かった。

その前日、彼は執筆中の『グッド・バイ』の原稿を机に残していた。

タイトルの通り、それは彼の人生における“最後の別れ”となった。

数日後の6月19日、上水から2人の遺体が発見された。

それは、奇しくも太宰の誕生日だった。

太宰39歳、富栄28歳。

遺体を引き上げた警察の記録によると、二人は抱き合うようにして沈んでいたという。

まるで、死の中でようやく“安らぎ”に辿り着いたかのようだった。

その姿が、彼の描いてきた「愛と死の等式」を最も純粋な形で体現していたとも言える。

妻・美知子は、夫の死を静かに受け止めた。

「死ぬほど愛された女がいたとしても、私は生かされた女です」――

その言葉には、悲嘆ではなく、ひとりの作家の生を見届けた者の静かな覚悟がにじんでいた。

太宰治の恋愛観とは?

太宰の生涯には、常に愛と死の影が寄り添っていた。

人を強く求めながらも、同じほど深く絶望し、それでもなお、人を信じようとした作家だった。

彼の作品『斜陽』では、戦後の混乱の中で愛と誇りを失った女性の姿を、『人間失格』では、自らの弱さと他者への渇望を、痛ましいほど率直に描き出している。

そこには、愛の救いよりも、愛に傷つく人間の現実があった。

太宰にとって恋愛は、安らぎではなく、生きる証だったのかもしれない。

誰かを想うこと、誰かに理解されたいと願うこと――

その繰り返しの中に、彼は人間の本質を見ていたのだろう。

愛は常に彼を壊し、同時に書かせた。

そして、その矛盾の中にこそ、彼の文学は生まれた。

太宰治の言葉は、今も私たちに問いかけている。

――あなたは、愛することに耐えられますか?

English

English