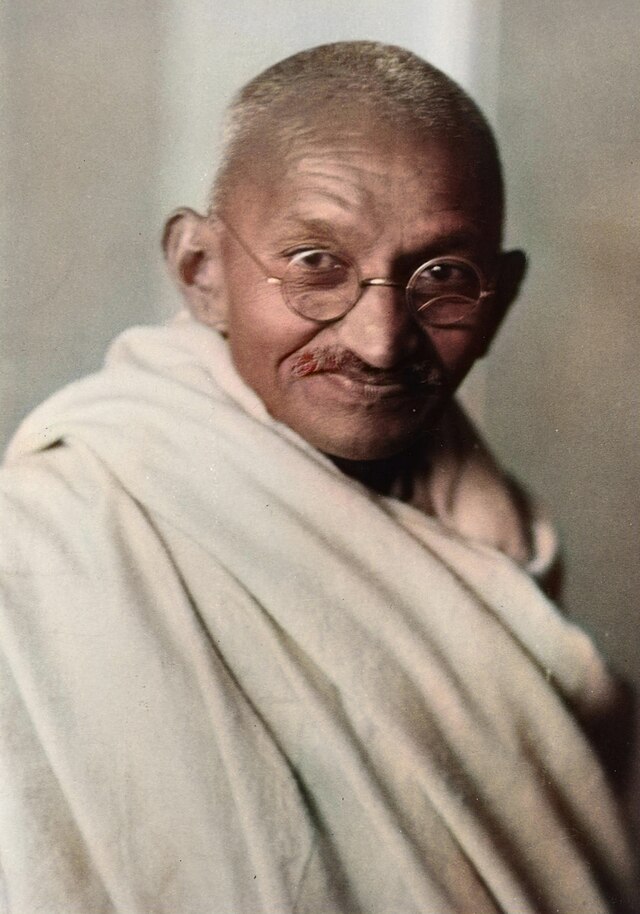

ガンディーの恋愛観に迫る|禁欲の先にあった愛とは?

インド独立の父――マハトマ・ガンディー。

非暴力と真理を掲げ、人びとの良心に訴える抵抗で国を動かしたその姿は、今も人類の記憶に刻まれている。

だが、その内側には、欲望と信仰、愛と禁欲のあいだで揺れるひとりの人間がいた。

本稿では、インド独立を導いた偉人としてのガンディーではなく、「愛すること」「赦すこと」「祈ること」に生涯をかけた男の恋愛観に焦点をあてて描く。

歴史の教科書には載らない、静かで熱いガンディーの“心の軌跡”に触れてもらえたら嬉しい。

祈りの少年、目覚めの衝動

信仰深い母と静かな少年期

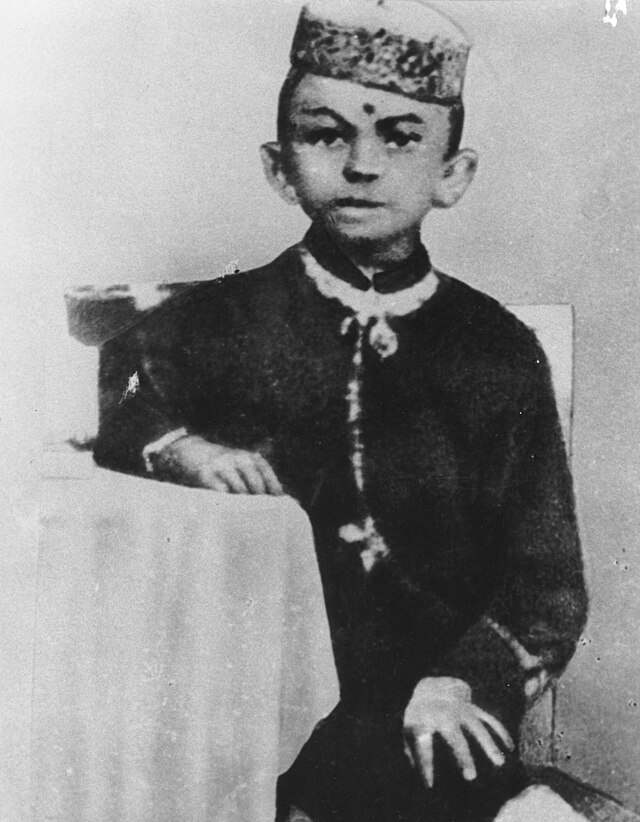

1869年10月2日。インド西部グジャラート州の港町ポールバンダル。

海風と香辛料の匂いに包まれた家で、モーハンダース・カラムチャンド・ガンディーは生まれた。

父カラムチャンドは地元の行政官で、責任感の強い現実主義者だった。

一方、母プトリバイは敬虔なヒンドゥー教徒で、断食と祈りを日課にしていた。

父が政治の世界で現実と格闘する人なら、母は神と対話する人だった。

その両極の間に、少年ガンディーは静かに立っていた。

家には兄妹も多く、賑やかではあったが、彼自身はどちらかといえば内向的だった。

怒りや嫉妬を外に出すことが苦手で、祈る母の背を見ながら「清らかであること」の意味を探していた。

宗教の香りが濃い家庭だったこともあり、

罪や欲望という言葉を、早くから意識するようになったのかもしれない。

非暴力や禁欲といった思想の芽は、

この家の静かな空気の中で、すでに小さく息づいていたのだろう。

幼い結婚と性への戸惑い

ガンディーが十三歳になったとき、同じ年齢の少女カストゥルバ・マカンジと結婚した。

両家は古くからの知人同士で、子どものうちに結婚を約束するのは、当時の習わしだった。

二人が初めて言葉を交わしたのは、結婚式の数日前だったという。

彼女は快活で、意思の強い少女だった。

対するガンディーはおとなしく、少し理屈っぽい少年だった。

それでも、二人の姿にはどこかぎこちないながらも、幼い親密さのようなものがあったのかもしれない。

だが、精神の成長よりも先に、肉体が早く目を覚ましてしまうことがある。

少年だったガンディーは、やがて抑えきれない性の衝動に戸惑うようになった。

自伝の中で彼は、この時期を「欲望に支配されていた」と振り返っている。

愛よりも熱に近いもの――それを彼は、どう扱っていいのか分からなかったのだろう。

十六歳になったガンディーは、病に伏した父の枕元で昼夜を問わず看病を続けていた。

ある夜、叔父が代わりを申し出てくれたため、彼は一息つこうと寝室へ戻り、妻と身を重ねた。その最中、戸口を叩く音が響き、父の訃報が届いたのだ。

彼は父の最期を看取れなかったことを深く悔い、後に「人生最大の過ち」と語っている。父への悔恨と、肉欲への嫌悪が、のちの「禁欲」への信念に繋がっていったのかもしれない。

理性という名の愛の修行

ロンドン留学と自己統治の学び

ガンディーは十九歳のとき、弁護士を志してロンドンへ渡った。

父を亡くし、家の期待と責任を背負っていた彼には、学問によって人生を立て直すしか道がなかったのかもしれない。

海を越えることは信仰上の禁忌だったが、母に「肉も酒も女も断つ」と誓いを立て、信仰と未来のあいだで静かに折り合いをつけた。

インドに残った妻カストゥルバは幼い子を抱え、夫の旅立ちを黙って見送った。

記録はないが、彼女はきっと、不安と誇りを同時に抱いていたのだろう。

ロンドンの街に降り立ったガンディーは、文化の奔放さに圧倒された。

女たちが自由に笑い、恋人が人前で手をつなぐ光景は、敬虔な彼にはまぶしすぎた。その眩しさの奥に、どこか危うい熱を感じていたのかもしれない。

彼は誘惑を避けるように本に没頭し、下宿の娘の好意にも目を合わせなかった。

日記には

「欲望の克服こそ、真の自由」

と記している。

ロンドンで彼が学んだのは、法よりも“自分という生きものの扱い方”だったのかもしれない。

宗教と食生活による精神の鍛錬

ロンドンでの生活に慣れるにつれ、ガンディーは次第に自分を律することに関心を深めていった。

肉を断つことは単なる食習慣ではなく、心を静めるための修行のようなものだった。

彼は菜食主義クラブに入り、食卓での一口一口を意識的に味わいながら、「体を制すれば心も澄む」と信じるようになった。

食への節制はやがて精神の鍛錬へとつながり、彼は宗教や哲学の書に没頭した。

聖書、バガヴァッド・ギーター、トルストイ――東西の思想を行き来しながら、「愛とは支配でも所有でもなく、忍耐の中にあるのかもしれない」と感じはじめていた。

やがてガンディーは法学士の資格を得てインドへ帰国する。

学問を手にし、弁護士としての第一歩を踏み出したものの、言葉に力が宿らず、依頼人もほとんど現れなかった。

理性で築いた自信が、現実の前で静かに崩れていく。

それでも、ロンドンで得た節制と忍耐の感覚が、彼の心の奥で小さく灯り続けていた。

怒りを愛に変える力

南アフリカでの覚醒と「愛」の再定義

二十四歳になったガンディーは、弁護士の依頼を受け南アフリカへ渡った。

しかし、彼を待っていたのは、法廷よりも苛烈な現実――人種差別という名の暴力だった。

列車の一等車から追い出され、ホテルの宿泊を拒まれ、肌の色によって人の尊厳が踏みにじられる。

その理不尽さの中で、彼の中の「怒り」は、やがて「愛」に形を変えていった。

暴力に暴力で返すことはできない。

ならば、愛で立ち向かうしかない。

彼はそう信じ「サティヤーグラハ(真理への固執)」という思想を生み出した。

それは、真理と愛の力によって相手を変えるという、これまでにない非暴力の抵抗運動だった。

彼にとって“闘う”とは、相手を憎むことではなく、相手の中にある人間性を信じ続けることだったのかもしれない。

性を超えた夫婦の絆

インドに残した妻カストゥルバと子どもたちは、やがて南アフリカに渡った。ガンディーが現地で活動を続けるうちに、家族も共に生きることを選んだのだ。

三十七歳のとき、ガンディーは「ブラフマチャリヤ(禁欲)」を誓う。

その決意は、妻カストゥルバにとって突然の宣言だったに違いない。

長年、四人の子を育て、共に歩んできた夫が、ある日を境に“性的関係を断つ”と言い出したのだ。

それでも彼女は拒まなかった。

彼を信じること、それ自体が彼女の祈りだったのかもしれない。

ガンディーにとって彼女は、もはや妻ではなく、魂の修行を共にする同志となった。

互いの欲望を封じることで、愛の形を純化させる――

それは誰にでもできることではなく、二人の間にあった深い信頼が、沈黙の中でそれを支えていたのだろう。

帰国と「非暴力」の実践

四十代半ばでガンディーは南アフリカを離れ、祖国インドへ戻った。

植民地の抑圧に苦しむ人々を前に、彼は「サティヤーグラハ(真理への固執)」と「非暴力」の思想を実践しはじめる。

暴力に対して、暴力で答えない。

穏やかな声で語りながら、彼は人々に“愛による抵抗”を教えた。

その姿は次第に民衆の心を打ち、やがて彼は「マハトマ(偉大な魂)」と呼ばれるようになった。

祈りと欲望のあいだで

ミラベンとの魂の交流

インド各地で運動を指導していたころ、ガンディーは一人の英国人女性と出会った。

名をミラベンという。三十歳を過ぎた頃の彼女は、かつて貴族の娘としてピアノと文学に囲まれた暮らしをしていた。

だがトルストイの思想を通じてガンディーの存在を知り、遠い国の彼に心を惹かれた。

初めて会ったとき、ガンディーは五十代半ば。

質素な白布をまとい、ほとんど所有というものを持たない男だった。それでもミラベンは、そこに奇妙な清らかさを見たらしい。

彼の思想に従い、衣を白く染め、髪を短く切り、身も心も弟子となった。

二人の関係は師弟でありながら、どこか恋にも似た緊張をはらんでいた。

ただ、そこに触れることは許されなかった。

ガンディーは彼女の純粋な信奉の中に、肉体を超えた愛の形を見ていたのかもしれない。

永遠の伴侶

七十代に入ったころ、ガンディーは「クィット・インディア運動(インドよ、イギリスを去れ)」を主導したが、その活動の渦中で逮捕され、妻カストゥルバとともに獄中の暮らしを送ることになった。

二人はアーガー・ハーン宮殿の静かな牢で、限られた光と空気の中、祈りと会話を重ねながら穏やかな日々を過ごした。

しかし、彼女の体はすでに衰えており、ある冬の夜、灯の揺れる部屋で、夫の腕の中に静かに息を引き取った。

ガンディーは涙を見せず、ただ胸の奥で深く悲しんでいたという。

後に彼は

「私は妻を失ったのではない。彼女の魂は私の中で生きている」

と語っている。

その言葉のとおり、彼にとって愛は肉体ではなく、魂の継続だった。

この別れを境に、彼の愛は個人のものから世界へと広がり、祈るような慈しみへと変わっていった。

「禁欲実験」としての女性との共寝

妻の死からほどなくして、ガンディーは“Truth Experiments(真理の実験)”と呼ばれる独自の修行に取り組むようになった。

若い女性弟子や曾姪と同じ寝床で夜を過ごし、欲望を克服できるかどうかを自ら試したのだ。

それは師弟の信頼のもとに行われた行為だと彼は説明しているが、周囲からは厳しい批判が起こった。

聖人と呼ばれる男が、若い女性と同衾する――

たとえそれが“純粋な試練”であったとしても、世俗の目には、どうしても別の意味に映ってしまう。

それでも彼はこのように語った。

「愛を抑えることで、真の愛を知るのだ」

それは欲望を拒むためではなく、肉体を否定せずにその上で克服しようとした精神修行の最終段階だったのかもしれない。

愛そのものを通して真理に触れようとした彼なりの到達点だった。

祈りの果てに

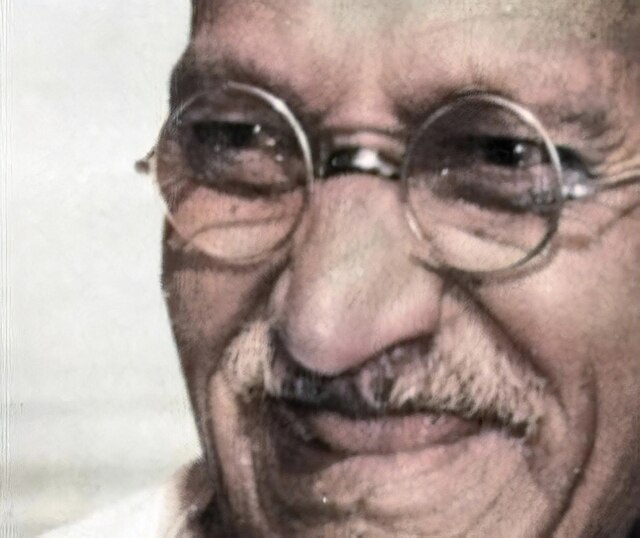

祈りの中で迎えた最期

1948年の冬、夕刻の光がまだやわらかく庭を染めていたころ、ガンディーはいつものように祈りの場へ向かっていた。小柄な体に白布をまとい、穏やかな足取りで人々の間を進んでいく。

そのとき、一人の青年が群衆を押し分けて近づき、三発の銃声が夕暮れの静寂を裂いた。

銃を放ったのはヒンドゥー教徒の青年ナトゥラム・ゴードセ。皮肉なことに、同じ信仰を持つ同胞の“暴力”によって、ガンディーは倒れた。

血に染まった唇からこぼれた最後の言葉は、「ヘー・ラーム(ああ、神よ)」――それは恐怖ではなく、赦しと祈りの声だったという。

愛も、怒りも、すべてを神に返すように――

その一言の中に、彼の生涯のすべてが凝縮されていた。

ガンディーの葬儀は、死去の翌日に国葬として執り行われた。

彼の亡骸はデリーの街をゆっくりと進み、数十万人の人々が祈りとともに葬列を見送った。

ガンディーの恋愛観とは?

ガンディーの生涯を貫いたのは、愛をめぐる果てしない実験だった。

差別の現実の中で、彼は憎しみを学び、そして赦しの力を知った。

それは国家の独立を導く政治の力であると同時に、人間の愛そのものを信じる行為でもあった。

彼にとって愛は、肉体を超えた理念ではない。

愛と欲望は表裏一体であり、どちらも神聖なもの――

だからこそ、彼は肉体を否定せず、その上で克服しようとした。

その営みのすべてが、彼にとって“真理への道”だった。

愛があったからこそ、彼は敵を赦し、国を導き、人間の弱さに手を差し伸べることができたのだ。

ガンディーにとって恋愛とは、ひとりの人を愛することから始まり、やがてその愛を世界へ広げていく修行のようなものだったのかもしれない。

――あなたにとって、愛はどこまで広がるだろうか。

誰かひとりを想うことの中に、世界を変える祈りはあるだろうか。

English

English