パブロ・ピカソの恋愛観に迫る|愛を燃料にした画家の生き方とは?

絵画の歴史において、パブロ・ピカソほど“生涯そのものが作品”だった人物は少ない。

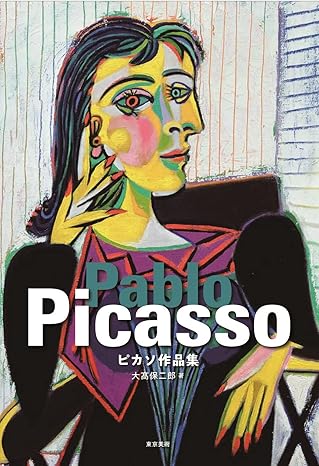

キュビスム(立体派)の確立によって、「絵画とは何か」「現実をどう見るか」という概念を根底から覆した革命児であり、晩年まで陶芸や彫刻など新たな表現へと挑み続けた。

そんな彼の創作の根底にあったのは、名声でも理論でもなく、“恋”だったというのはご存知だろうか。

彼は何度も恋に落ち、嫉妬に焼かれ、老いてなお愛と官能を描きつづけた。

恋は彼にとって天啓であり、呪いでもあり、そして何より、生きる証だったのだ。

本記事では、ピカソの幼少期から晩年までの歩みをたどりながら、その創造と破壊のあいだにあった恋愛の歴史に焦点をあてて書いていく。

歴史の教科書では語られない、ひとりの男としてのピカソ――その真の姿を、少しでも感じてもらえたら嬉しい。

絵筆の音がまだ子守唄だったころ

鉛筆に恋した少年

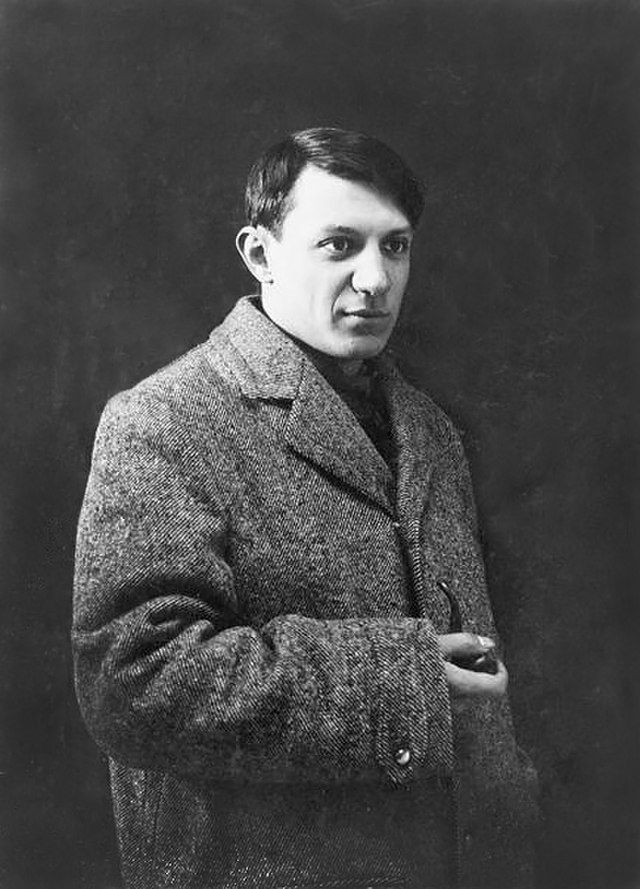

1881年、スペイン・マラガに生まれたピカソは、美術教師の父ホセのもとで早くから絵に親しんだ。

家のアトリエには、モデルとなる女性や絵具の匂いが満ちており、少年はその空気を吸い込みながら育った。

人の体の曲線や影、そして肌の温度――そうしたものを「形」ではなく「感情」として感じ取る目を、彼は自然に身につけていったのだ。

絵を描くことが何より好きだった彼は、学校にはあまり馴染めず、朝になるとメイドに連れられて泣いたという。

しかし、鉛筆を握れば世界は静かに整い、言葉よりも線の方が自分を表すと知っていた。母の回想によれば、彼が人生で最初に発した言葉は“piz”、つまりスペイン語で「鉛筆」を意味する lápiz の後半だったという。

生まれながらにして、絵筆こそが彼の“言葉”だったのだ。

13歳のころにはすでに父を驚かせるほどの技量を見せ、描くことは遊びではなく、生きる行為になっていた。

後年、彼が愛と肉体を一枚のキャンバスに溶かし込むようになる原点が、すでにこの少年の日々の中にあった。

貧しさと観察のなかで

10代で家族とともにバルセロナへ移り、王立美術学校で才能を発揮する一方、ピカソは街の貧しさや友人の病に触れ、社会の影に潜む人間の孤独を描きとめていった。

こうした経験は、のちに「青の時代」に通じる内省的なモチーフを形づくることになる。

恋を知らぬ少年にとって、それは“愛の不在”を学ぶ時間だったのかもしれない。

この時期のピカソにとって、恋人はただひとり――絵画だった。

無口で気まぐれだが、筆を向ければいつも応えてくれる。キャンバスとの静かな対話の中で、彼はすでに愛するという行為の本質を知り始めていた。

孤独と愛が色を変えた頃

青の街パリで、孤独と貧しさを抱きしめる

20歳になる前のピカソが初めてパリに降り立ったとき、街は霧と煙草の匂いに包まれていた。モンマルトルの丘の下で暮らしは貧しかったが、彼にとっては何より刺激的な時代だった。昼は絵を描き、夜は詩人や貧乏芸術家たちとワインを分け合った。

しかし、友人の死や、愛の不在、底知れぬ孤独…。そうした感情が、彼の絵を静かな青で満たしていった。――それが後に「青の時代」と呼ばれる。

青は彼にとって悲しみの象徴であり、同時に人間を包み込む静かな愛の色でもあった。

やがて、貧しさの底から差し込むような淡い希望が、絵の中にピンクと金の光を落とすようになる。

道化師や踊り子、サーカスの家族たち――彼らを描くうちに、ピカソの世界は少しずつ「バラ色」に変わっていった。

貧しいが、恋に似た温もりが絵の中に宿り始めたのだ。

欲望と嫉妬の同居生活

23歳のとき、ピカソはモデルのフェルナンド・オリヴィエ(当時22歳)と出会う。彼女は自由奔放で美しく、そして気の強い女性だった。

すぐに恋に落ちた二人は、モンマルトルの“洗濯船(バトー・ラヴォワール)”で同棲を始める。部屋には絵具のにおいと彼女の笑い声が混ざり合い、愛と芸術が渦を巻くような日々が続いた。

ピカソは彼女の身体を何度も描いた。

愛撫するような線、嫉妬を滲ませた影…。

フェルナンドは彼に安らぎを与える一方で、彼を試し、傷つけもした。愛は彼にとって、創造の燃料であり、同時に自らを焦がす火でもあった。

この頃、「アヴィニョンの娘たち」を構想し始めたとされる。

女たちの顔が仮面のように歪むのは、フェルナンドとの関係に潜む恐れ――愛の奥にある“支配”と“破壊”の予感だったのかもしれない。

激情と嫉妬に疲れた彼の心は、やがて静けさを求め始める。

静寂の恋と、永遠の別れ

30歳を過ぎたピカソは、マルセル・アンベール――芸名をエヴァ・グエルと名乗る、控えめで穏やかな女性と出会う。

フェルナンドの友人の紹介で知り合ったとも、画家仲間の集まりで出会ったとも言われる。どちらにせよ、ピカソにとって彼女は嵐のあとに訪れた一滴の雨のような存在だった。

彼女は優しく、控えめで、フェルナンドとは対照的な女性だった。

彼は彼女を“真実”と呼び、作品の中に「Ma jolie(私のかわいい人)」や「Eva」と隠し書きするほどに傾倒していった。

だが、その静かな幸福は長くは続かない。エヴァは病に倒れ、ピカソが看病する間に命を落とした。

彼は以後、彼女の名を絵の中で繰り返し呼び続けた。その喪失が、彼をキュビスムという新しい表現へと導いたとも言われる。

愛を立体で捉えようとする――それは、彼がもう二度と触れられない“彼女の形”を、別の次元で取り戻そうとする試みだったのかもしれない。

彼の恋はいつも、創造と破壊のあいだを往復した。

フェルナンドの情熱、エヴァの静謐――その両極を抱いた男の心は、やがて「愛とは芸術であり、芸術とは愛の変奏曲である」という境地へと近づいていった。

愛と創造のあいだで、彼は神にも獣にもなった

社交の光と家庭の影

37歳になったピカソは、ロシアの名門バレエ団「バレエ・リュス」で舞台美術を手がけていたとき、踊り子のオルガ・コクローヴァ(当時27歳)と出会った。

リハーサルの舞台袖で彼女の踊る姿を初めて見たとき、動きの一つひとつが、まるで絵画の中の線が現実に踊り出したように見えたという。

彼女は優雅で知的、そしてどこか近寄りがたい雰囲気をまとっていた。

貧しい下町のアトリエで暮らしていたピカソにとって、オルガはまるで別の世界の人間のように思えた。彼はその上品な世界に惹かれ、彼女はその野性的な才能に魅せられた。

やがて二人は恋に落ち、彼女の家族の反対を押し切って結婚する。

パリのロシア正教会での式には、コクトーやディアギレフら名士たちが立ち会った。結婚式でピカソは「人生を額縁に入れたようだ」と語ったと伝えられている。

オルガはピカソを上流社会に導き、彼はそれに応えるように古典的で端正な作風を描くようになった。輪郭は整い、色彩は穏やか。家族のある生活が、彼の絵にも秩序をもたらした。

しかし、完璧な愛は長くは続かない。オルガは秩序を求め、ピカソは自由を欲した。長男パウロの誕生を経ても、夫婦の距離は広がり続ける。

彼にとって家庭は温もりであると同時に、創造の息を詰まらせる檻だったのかもしれない。ピカソの筆は静かに、しかし確実に、家庭という枠の外を求め始めていた。

禁断の光に抱かれて

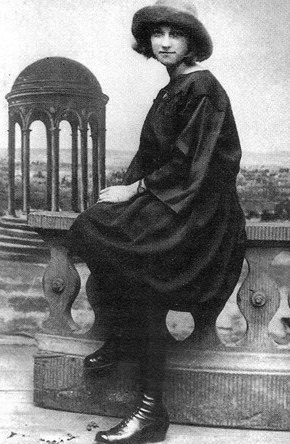

45歳のピカソが、17歳のマリー=テレーズ・ヴァルテルに出会ったのは、ある冬のデパートの前だった。

彼が帽子売り場で彼女に声をかけ、「あなたは私の運命を変えるだろう」と告げたという。

彼女はまだ少女の面影を残しており、太陽のように明るく健康的だった。その無垢さが、オルガの冷たい上品さに疲れていたピカソの心を一瞬で溶かした。

二人の関係は秘められたまま始まり、やがて彼のアトリエの奥に「もう一つの家」が築かれる。

ピカソは彼女の身体を描くとき、筆先が呼吸するようだった。マリー=テレーズは彼に柔らかさと再生の感覚を与え、彼の作品は黄金色の官能に満ちていく。

やがて二人の間に娘マヤが生まれるが、ピカソは依然としてオルガと離婚できず、家庭は二重構造のまま進んだ。

彼は昼に家族の肖像を描き、夜にはマリー=テレーズの裸婦を描いた。愛は罪の香りを帯び、彼の芸術はさらに鮮やかに燃え上がった。

絶望の時代を映した女

55歳を迎えたピカソのまわりには、すでに戦争の足音が近づいていた。

スペインでは内戦が勃発し、パリの空にも緊張が漂っていた。芸術家たちは時代の残酷さに怯え、恋愛よりも生存のほうが現実的なテーマになりつつあった。

そんな時代のなかで現れたのが、写真家ドラ・マール(当時29歳)だった。

知的で、語学に堪能で、政治的にも鋭い感性を持つ彼女は、ピカソの中の“理性”を刺激した。

ピカソはその鋭い眼差しに惹かれ、同時に怯えたという。

彼女はカメラ越しに彼を観察し、彼の心の闇までも現像していった。

二人は互いに惹かれながら、戦時という不安の渦の中で愛を育んだ。

そんな中、ピカソは『ゲルニカ』を描く。

この作品はナチスによるゲルニカ空爆(無防備都市への攻撃)を受けて描かれもので、戦争の悲惨さをキュピズムで表現し、彼の代表作となるものだ。

ドラはその制作をカメラで記録した。キャンバスに描かれる絶叫と、空爆の報せ、夜ごと届く死のニュース。彼女はそのすべてに心を痛め、涙を流しながら撮影を続けた。

ピカソはその涙を静かに見つめていた。彼にとって、彼女の涙は悲しみではなく“真実”の証であり、芸術の火を灯す燃料だったのだ。

やがてその涙は、絵の中で永遠となる――《泣く女》。

それは戦争の悲劇であると同時に、愛の極限を描いた肖像でもあった。

同じ頃、マリー=テレーズは娘マヤとともに南フランスで彼の帰りを待っていた。二人の女性の存在を、ピカソは意図的に曖昧にしたまま過ごしていたのだ。

ある夜、運命のように、二人の女が彼のアトリエで鉢合わせる。

言い争う二人に、ピカソは笑いながらこう言ったという――

「戦ってみればいい。勝ったほうを愛そう。」

その言葉に、ドラは涙をこぼし、マリー=テレーズは沈黙した。愛は勝負ではなく、ただの痛みになった。

戦争が終わる頃、ドラとの関係も終わりを迎える。彼女は心を病み、ピカソのもとを去った。

愛と死が、ゆっくりと混ざり合う晩年

絵筆と子どもたちのいる家

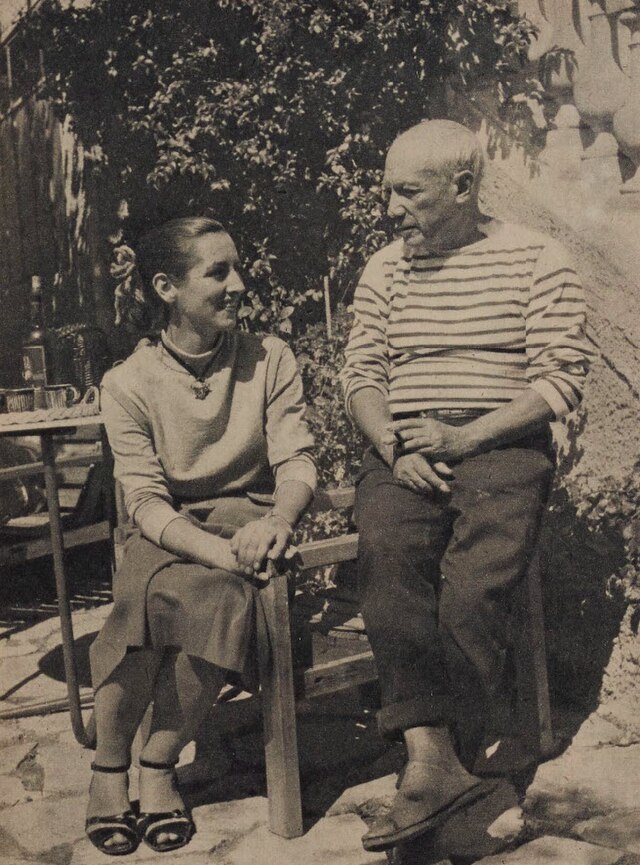

六十歳を迎える頃、ピカソは友人の紹介で、若き画家フランソワーズ・ジロー(当時21歳)と出会った。

彼女は知的で、意志が強く、どこか人を寄せつけない静けさをもっていた。戦後の不安定な時代にあっても、自分の絵筆で生きようとする女性――それが彼女だった。

ピカソはその頑固な独立心に惹かれた。若さや美しさではなく、彼女の中に流れる「抗う力」に魅せられたのだ。

一方で、フランソワーズは彼の“天才性”よりも“生きる強度”に惹かれたと言われる。彼の傍にいれば自分も何かを極限まで突き詰められる、そう思ったのだ。

のちに彼女は回想録『ピカソと私(Life with Picasso)』の中でこう書いている。

「私は彼に従ったのではない。嵐の中に足を踏み入れたのだ。」

つまり、ピカソとの恋愛は“彼のために”ではなく、“自分の人生の一部として選んだ”のだ。

やがて二人は南仏のヴァロリスに移り住み、陽光の下で穏やかな生活を始めた。クロードとパロマという二人の子どもが生まれ、アトリエの隅には笑い声が絶えなかった。彼の作品には再びやわらかな線と明るい色が戻り、彼女の存在が老いを恐れない勇気と新しい創造のエネルギーを与えた。

だが、幸福な日々は長く続かなかった。

ピカソは「愛するならすべてを捧げろ」と信じる支配的な男だったが、フランソワーズは自分を失わずに生きたい女だった。

次第に彼女は彼と暮らすことで自分の創造力が消えていくと感じ、十年後、二人の子を連れて家を出た。

ピカソはその裏切りに深く傷ついたものの、彼女を責めなかった。

後に彼はこう語っている。

「フランソワーズは、私を愛した唯一の自由な女だった。」

その言葉には、敗北のような誇りがあった。

嵐のように始まった愛は、静かな海にたどり着くことなく終わってしまった。

沈黙のミューズ

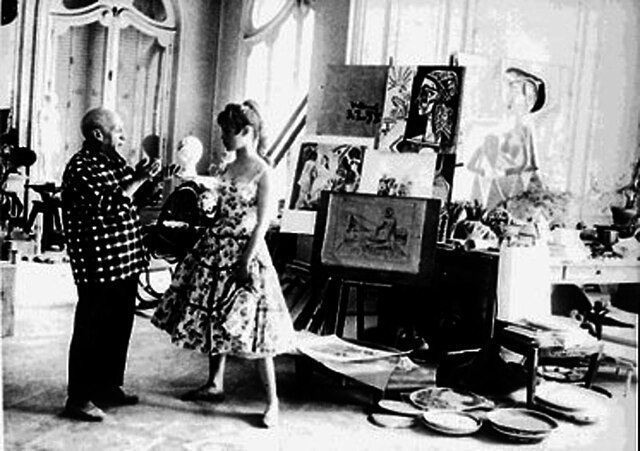

70歳を過ぎたピカソが、南仏ヴァロリスのマドゥーラ陶房で出会ったのが、二十七歳のジャクリーヌ・ロックだった。

彼女は陶房のスタッフとして働いており、口数が少なく、いつも静かな眼差しで彼の作業を見つめていたという。彼女の沈黙は、ピカソにとって安らぎであり、同時に謎でもあった。

彼は、言葉ではなく眼差しで寄り添うその女性に、これまでの恋人たちとは異なる“静かな愛”を感じた。

彼女はフェルナンドやフランソワーズのように自立を主張することもなく、ただ彼の創造のリズムに身を委ねた。ピカソはその従順さに救われ、自らの老いを恐れずに作品へと向かうことができた。

やがて二人は恋人関係となり、ピカソ80歳、ジャクリーヌ34歳のときに正式に結婚し、生涯の伴侶となった。

彼は彼女を何百枚もの肖像に描き、その輪郭には女神の気高さと少女の無垢が同居している。

ジャクリーヌは彼の晩年の創作を支え、周囲の喧騒から彼を守った。

晩年になってもピカソの作品には老いを恐れぬ激しさと、静かに満たされた愛が混ざり合っていた。

永遠の余白

最後の色

九十一歳の春、ピカソは南仏ムージャンの邸宅で、いつも通りキャンバスに向かっていた。

アトリエの床には乾ききらない絵具の跡が散らばり、壁にはジャクリーヌの横顔が何十ものバリエーションで並んでいた。

ある夜、彼は妻ジャクリーヌと数人の友人を招き、食卓を囲んだ。

ワインを注ぎながら、ゆるやかに微笑んでこう言ったという。

“Drink to me, drink to my health, you know I can’t drink any more.”

(私に乾杯してくれ、私の健康に――もう私は飲めないけれど。)

その言葉を最後に、ピカソは翌朝、眠るように息を引き取った。

彼の手は、今も筆を握るかのように固く閉じられていたという。

死後、ジャクリーヌは彼をヴォーヴナルグ城に埋葬し、墓の傍らに白いバラを植えた。

しかしその後、ピカソの遺産を巡る家族間の争いが起こり、彼女は深い孤立と罪悪感に苛まれていった。

ピカソを失ってからの十三年、彼女は世界から身を引き、彼のもとへ戻るようにして自ら命を絶った。

また、マリー=テレーズ・ヴァルテルも、ピカソの死に心を失った。

彼女は葬儀にも呼ばれず、遺産からも外された。

それでも彼を愛し続け、彼が眠るその地を訪れては、「彼のいない世界に意味はない」と語ったという。

そして彼の死から四年後、彼女は静かに命を絶った――まるで、彼を追うように。

パブロ・ピカソの恋愛観とは?

20世紀の美術の歴史を塗り替えたピカソは、生涯を通して創造と愛に生きた男だった。青の時代の孤独も、キュビスムの革命も、晩年の陶芸も――その根には常に女性がいた。

彼にとって恋愛とは、理性ではなく“生きる証”であり、性と創造は同じ源から湧き出る生命の衝動だった。

老いてもなお恋をし、筆を握り、愛することで自分が生きていると確かめ続けたのだ。

もしかすると彼は、誰かを愛したのではなく、

「愛するという行為そのものを愛していた」のかもしれない。

彼の絵は今も、燃え尽きた恋の余熱のように世界を照らし続けている。

あなたは、ピカソの絵からどんな愛の形を感じますか?

English

English