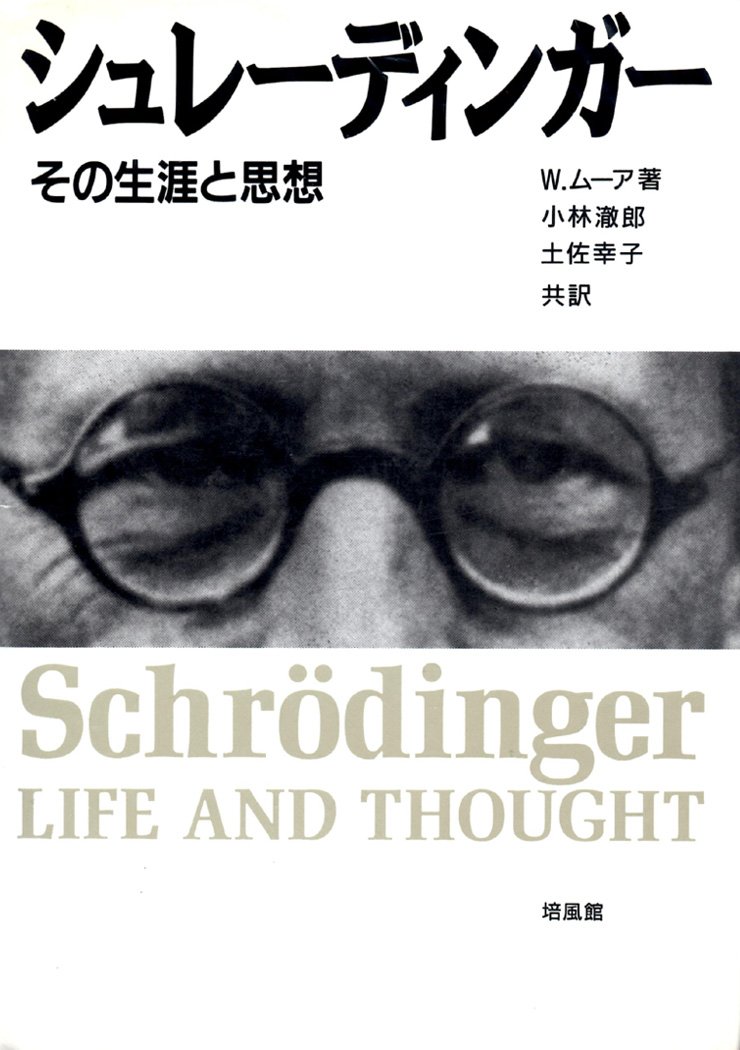

シュレーディンガーの恋愛観に迫る|猫のように自由な結婚の形とは?

「シュレーディンガーの猫」という言葉を聞いたことがある人は多いだろう。生きているとも死んでいるとも言えない猫は、量子力学の不確定性を象徴する奇妙な存在として知られている。

そして、この思考実験を生み出したのが、理論物理学者エルヴィン・シュレーディンガーだ。波動方程式を打ち立て、ノーベル賞を受賞した彼は、科学史にその名を刻む巨人である。

しかし、彼の私生活が、常識という枠を軽やかに飛び越えた愛のかたちに満ちていたことを知っているだろうか?

本稿では、シュレーディンガーの幼少期から晩年までの歩みをたどりながら、彼の恋愛観に焦点を当てて描いていく。

歴史の教科書では決して触れられない、もう一つのシュレーディンガー像を知ってもらえたら嬉しい。

幼少期の光と影

静かな家と、春のようなまなざし

1887年、オーストリア=ハンガリー帝国の首都ウィーン。シュレーディンガーは、柔らかな光が差し込むようにこの世界に生まれた。

父は植物学者で、ルーペを覗きながら胞子の繊細な構造に見入るような人。母は化学教授の娘で、鉱石や結晶を詩的な言葉で語る感性の持ち主だった。

この家庭では、「なぜ虹は弧を描くのか」「なぜ葉の裏はざらついているのか」といった問いが、まるで食事の会話のように自然に交わされていたのかもしれない。

理論と感性が混ざり合うその空気のなかで、シュレーディンガーは椅子の上に胡坐をかき、じっと耳を澄ませていた。言葉は少なく、目はよく動く――そんな子だった。

静けさの中で芽生える観察者

少年時代のシュレーディンガーは、よく“物静か”と表現される。けれどその静けさは空っぽではなかった。

書棚からゲーテの詩集を抜き取り、草むらでアリの隊列を観察する――そんなふうに、観察と想像をひとつの呼吸のように行き来していた。眼鏡の奥の瞳は、ただ見るのではなく、世界そのものを吸い取ろうとするようだった。

友人は少なかったが、植物や石や微粒子、そして沈黙が、彼のそばにいつもあったので孤独ではなかった。

周囲の大人たちは、そんな彼をどこか神聖なもののように見守っていたという。のちに物理学という精密な言語を用いて世界を記述する彼の原型は、すでにこのころには静かに、そして確かに形づくられていた。

幼い恋の始まり

初恋の余韻と影

14歳になったシュレーディンガーは、同じ学校に通う数歳年下の少女に初めて心を動かされた。日記には“レラ”という名で記されている。

彼女と教室や廊下ですれ違うたび、静かにその姿をそっと目に留めていた。内向的な性格ゆえに、自分の想いを言葉にすることはなかったのだろう。

二人のあいだで会話が交わされたかどうかは記録に残っておらず、二人が恋愛関係に進展することはなかった。その感情は彼の心の内だけで育ち、静かに完結した、ひとりきりの初恋だったのだ。

この淡い片思いが、彼の内面にどんな痕跡を残したのか、正確にはわからない。

ただ、のちに彼が“若い少女”に対して繰り返し特別な関心を示すようになることを思えば、レラに向けたこの静かな感情は、特別なものだったのかもしれない。

失われた婚約

ウィーン大学の物理学助手として働いていた24歳のシュレーディンガーは、日々の講義と研究に追われながらも、あるひとつの想いに心を深く占められていた。

それは、9歳年下の少女フェリーツィエ・クラウスとの出会いによって芽生えた、密やかで熱のこもった恋である。

彼は、生活の糧を得るために家庭教師の仕事もしており、フェリーツィエはその教え子のひとりだった。名門のカトリック家庭に育ち、洗練さと知性をあわせ持つ彼女は、すぐに彼の目に特別な存在として映った。

当時の彼の日記には、フェリーツィエについての断片的な記述がいくつか散見され、彼女に向けた感情が慎ましい筆致のなかに滲み出している。

正式な婚約は許されなかったが、ふたりは周囲に隠れて交際を続け、将来を誓い合う関係にまで至っていた。

しかしこの恋は、フェリーツィエの母親ヨハンナの強い反対により終わりを迎える。彼女の家族は、安定した収入も社会的地位も持たないシュレーディンガーを婿として認めなかったからだ。

結婚をあきらめざるを得なかった彼は、失意のあまり一時は物理学を諦めて父の工場を継ぐことすら真剣に考えたという。

最終的に、父の説得と自身の内なる決意により彼は研究の道に戻り、重要な論文などを発表するように繋がっていく。

この静かな別離は、シュレーディンガーの内面に深い陰影を刻み、後の人生における愛のかたちや選択に、長く静かな影を落とすこととなる。

アニーとの契約と開放の愛

共鳴のはじまり

25歳になったころ、シュレーディンガーは療養を兼ねてオーストリア北部のゼーハムという山あいの村に滞在していた。

病気がちだった彼にとって、澄んだ空気と穏やかな気候は、体だけでなく心の静養にもなった。気象電気の観測という名目のもと、彼はアルプスの空を見上げながら、地上の自分自身を少しだけ忘れていた。

そんなある日、友人家族の子どもたちの世話係として村に滞在していた16歳の少女に出会う。

アンネマリー・バーテル。彼は彼女をアニーと呼んだ。

目立つことを好まず、けれどどこか透明なひかりをまとったような少女だった。出会いに劇的な瞬間があったわけではない。ただ、山の光に溶けるように、ふたりの時間は少しずつ交差していった。

やがて恋が芽吹いたのは、ごく自然なことだった。アニーは、病気がちな彼の食事を整え、疲れたときには言葉少なに寄り添い、その静けさのなかで彼の気持ちをやさしくほどいていった。

気づけばシュレーディンガーは、自分の思考を、心を、アニーに預けていた。彼女の存在は、彼にとって初めて「共有してもよい」と思える安心だった。

そして7年後、32歳になった彼はアニーと結婚し、生涯のパートナーを得ることになる。それは世間的な制度というよりも、ふたりにとってはもう少し内側の、静かな誓いだった。

開放結婚という実験

シュレーディンガーにとって、結婚はひとつの制度というより、精神的な実験室だったのかもしれない。

アニーと結婚して以降、彼は一貫して「一夫一妻制」をブルジョワ的な幻想だと捉え、その枠を超えた愛のあり方を実践し続けた。

ふたりは互いに、他の人との恋愛や情愛関係を自由に認め合っていた。いわゆるオープンマリッジである。

シュレーディンガーがアニーに対して性的な関心を失ってからは、アニー自身が彼のために愛人探しまで手伝ったという逸話も残る。また、アニー自身も数学者ヘルマン・ワイルと恋愛関係になったことが知られている。

このような関係性に対し、周囲の反応は冷ややかだったが、彼はどこ吹く風で、こう語っている――

「私は自分の生活において、真理に対して誠実でありたいと思っている。愛においても、同じことだ」

誠実さとは、社会の形式に従うことではなく、自らの感受と倫理に従うこと。彼の人生観は、物理学における非決定性と同じように、愛のかたちにも確率と揺らぎを許していた。

その只中で、彼は「波動方程式」を発表し、量子力学の世界に革命をもたらす。それはまるで、彼自身の愛の思想を数式にしたかのようでもある。

波は重なり、交差し、そして溶け合わずにすれ違う。その不確かさこそが、真実であり、美なのだ――彼とアニーは、そのゆらぎのなかに、ひとつの誠実な共鳴を見出していた。

危うい欲望と社会の非難

無垢への憧れと越境する欲望

39歳のシュレーディンガーがベルリンで家庭教師をしていたとき、彼の眼差しは教え子である14歳の少女イティ・ユンガーに向けられた。

年齢差はまるで深い谷のように横たわっていたが、彼はその谷を軽々と飛び越えた。

彼女が17歳になった頃には愛人関係へと移り、やがて妊娠と中絶を経て別離に至る。

ここには、彼の恋愛観の根底にある「無垢への憧れ」が露わに現れている。

日記『エフェメリデ』に記された

「知的な天才にとっては、若く無垢な少女こそが理想の伴侶である」

という言葉は、彼の欲望を哲学にすり替える危うい正当化の響きを持つ。

その後、彼は物理学者アルトゥール・マルヒの妻ヒルデグンデ・マルヒと関係を結び、40歳を過ぎて娘ルースをもうける。

妻アンネマリーとヒルデを同じ屋根の下に住まわせるという奇妙な三角同居生活は、英国社会にとってはスキャンダルとなり、世間の注目と非難を浴び、彼の名声に影を落とすこととなった。

愛人と妻を同居させるという発想は、量子力学の重ね合わせのように常識を逸脱していたが、彼にとっては自然な延長線上だった。

ダブリンでの新しい愛のかたち

ナチスの影が濃くなると、彼は国外へ逃れ、やがてダブリンに辿り着く。

高等研究所の所長として研究を続ける一方で、彼の心は依然として女性たちに向けられていた。

アイルランド人女優シーラ・メイと出会ったのは彼が56歳の頃、彼女は20代半ばで、舞台の光を浴びる若さと艶やかさをまとっていた。

二人の間に娘が生まれ、その出来事は彼の亡命生活に新しい重みを与えた。

しかし、やがて二人の関係は次第に距離を生み、舞台に生きる彼女と研究に没頭する彼との間には埋めがたい溝が広がっていった。互いの生活のリズムが交わらなくなり、静かな別離へと至ったのである。

その後、数年を経て彼はダブリンの知人を介してケイト・ノーランという女性と出会う。

ケイトは舞台女優のシーラとは異なり、華やかな表舞台よりも街の文化的なサークルや家庭的な場に身を置く人物であった。彼女は30歳前後で、落ち着いた物腰と素朴な魅力を備え、研究に没頭する彼にとっては知的な刺激よりも生活の温もりを感じさせる存在だったと伝えられている。

二人は友人としての交流から始まり、やがて彼が孤独を抱える亡命者であることを理解し支えるうちに、親密な愛情へと移り変わっていった。

ケイトとの間にも娘が生まれ、シュレーディンガーの人生は研究と恋愛、そして家庭の複雑な重なり合いに彩られていった。

晩年に残された静かな光

愛の昇華と詩の余韻

ケイト・ノーランとの関係を経て、シュレーディンガーは、かつて燃え盛った恋の熱がゆっくりと沈静化していく時間だった。

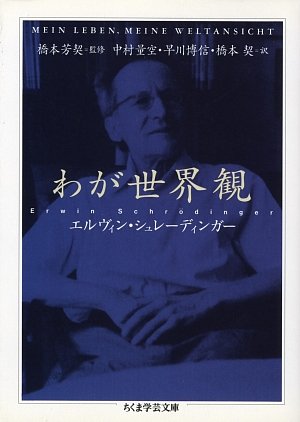

年齢を重ねるごとに、彼の愛は人目を避けるようにして静まり、外に向けた情熱は内面の思索へと姿を変えていった。

彼は詩や哲学に心を傾け、自身の生をかたちにしようとした。若き日に少女たちに抱いた危うい憧れも、晩年には静謐な象徴へと昇華され、官能ではなく精神の余白を描くものになっていた。

晩年の彼の傍には、妻アニーがいた。彼女は最後まで彼と寄り添い、愛と自由の混ざり合う彼の複雑な心のかたちを、否定することなく受け入れ続けた。

そしてシュレーディンガーは、73歳でウィーンにて静かに生涯を終える。

量子力学の礎を築いた巨人でありながら、ひとりの男として、愛という不確定な波に身を投じ続けた彼の人生は、科学と性愛の両方において「定まらない可能性」を孕んだまま終止符を打った。

最期の彼は、波のようにいくつもの感情を重ね合わせ、やがて音もなく干渉を解いて消えていった。

シュレーディンガーの恋愛観とは?

彼の人生を振り返れば、数式と恋愛が常に並走していたことに気づく。

妻アンネマリーとの開放的な結婚、ヒルデとの同居生活、亡命先でのシーラやケイトとの関係――それらは世間から非難を浴びながらも、彼は自分の道を歩み続けた。

恋愛は彼にとって制度や倫理の枠を超えた「エネルギーの源」であり、波動方程式の背後に潜む情熱もまた、愛の衝動から生まれたのかもしれない。少女への憧れも、奔放な関係も、すべては彼の思考を駆動させる力として作用していたのだろう。

きっと彼にとって、愛も結婚も、定義するものではなく、観測するたびに揺れ動く不確かなものだったのだ。

「結婚とは二人きりのものなのか?」と誰かが問うなら、シュレーディンガーはこう言うかもしれない――

「箱の中を開けるまでは、三人かもしれないし、誰もいないかもしれないよ」と。